Карина Вартанова сейчас известна прежде всего как директор фонда «Детский паллиатив». Но в прошлом у нее работа журналиста и вузовского преподавателя, работа координатора программ ЮНИСЕФ и несколько лет жизни в Ливане времен гражданской войны. А еще война серьезной отметиной прошлась по ее родным, которым в свое время пришлось бежать из Грозного перед первой чеченской и Баку, где в 1990-м прошли армянские погромы.

Замуж на войну

– Мы – обрусевшие армяне, я по-армянски, к сожалению, уже не говорю. В юности мои родители очень хотели, чтобы я вышла замуж за мальчика из хорошей армянской семьи. Предпринимались даже попытки меня познакомить, но безуспешные. Поэтому к мысли о появлении зятя-ливанца родители привыкали долго. Мы с Али учились на одном факультете, как-то встретились глазами, и стало понятно, что это мой человек.

В 1986 году родилась наша дочь. А чуть позже ливанская компартия (которая в 1980-е отправляла студентов учиться в СССР) сказала: «Надо, чтобы ты вернулся в Бейрут». Мы, честно говоря, быстрого выезда на его родину не планировали – муж учился в аспирантуре, был очень востребован как переводчик, да и в гости мы уже съездили и понимали, что жизнь в Ливане времен гражданской войны совсем не райская.

Попытки напомнить о семье, маленьком ребенке и незавершенной диссертации не помогли. Партийное руководство настаивало: планируется создание информационного холдинга и нужен специалист. И мы, тогда еще совершенные романтики, поехали; дочери был год и месяц.

Сейчас, когда я кому-то рассказываю об этом, мне говорят: «Ты сумасшедшая!» А тогда у меня не было и мысли о том, что можно разделиться. «Если мы семья, то мы живем вместе!» – может быть, это отголоски моего книжного воспитания, тем более что я, классическая девочка из хорошей семьи, про войну знала очень мало. В итоге мы уехали и прожили в Ливане пять лет. Гражданская война в Ливане, то затихая, то обостряясь, шла с 1975 по 1990 год.

Страна другая, но очень теплая

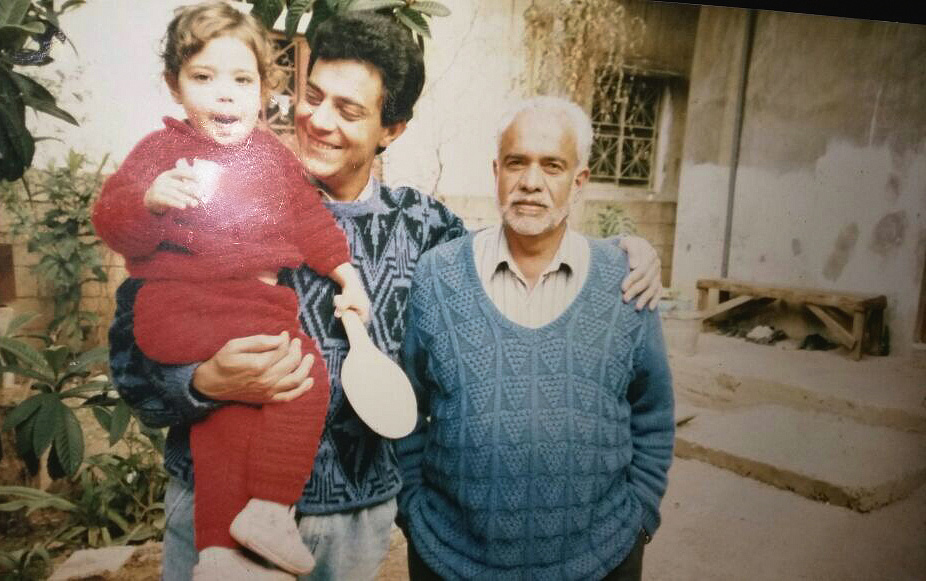

Первые три месяца мы жили вместе с семьей мужа, в большом семейном четырехэтажном доме, где кроме родителей обитали также все братья мужа с женами и тогда еще незамужние сестры.

Глава семьи – отец Али – был потрясающим, очень мудрым и деликатным человеком.

Несмотря на то, что семья мусульманская, меня никто не заставлял быть не такой, какая я есть. Все вопросы окружающих, почему ей чего-то можно, а нам нельзя, мой свекор пресек одной фразой: «Ее воспитал другой отец. И она будет жить так, как он ее воспитал».

То время запомнилось невероятным ощущением тепла. После Москвы, где у мужа-аспиранта была комната в высотке МГУ, а мне всякий раз приходилось преодолевать строгую пропускную систему и находиться в общежитии чуть ли не подпольно, семья Али окружила меня и дочку запредельной готовностью помогать, открываться, заботиться. Это очень помогло полюбить другую страну.

Что до проблем с языком, язык учится. Разумеется, литературный арабский я так и не осилила – время было не самое подходящее для серьезной учебы, но разговорный освоила довольно быстро. Обстановка поощряла: у меня был маленький ребенок, которого нужно то накормить, то помыть, то еще что-то, а плюс к этому периодически нет то света, то воды или начинаются обстрелы, и выбежать, скажем, в аптеку или за покупками нельзя.

В этой ситуации забиться в угол и страдать – значит загнать себя в тупик. А муж все время на работе, дома он появляется «мерцательно», поэтому дожидаться, когда он придет и переведет, тоже нереально.

Уже через несколько месяцев я могла свободно говорить на ливанском диалекте и, поскольку внешне я похожа на ливанку, когда мы на машине убегали от исламистов, выдавала себя за местную. Главное было никому не показывать паспорт.

Наверное, секрет в том, что я никогда не ощущала себя иностранкой, которая приехала на время, у которой какой-то особый статус и особые привилегии. Я сама выбрала себе эту жизнь, я сюда приехала и живу как все.

Гражданская война: снаряды, зелень и фасоль

Гражданская война – это особая история: война есть, но ее как бы нет. То стреляют, то не стреляют. Прекратили стрелять – через полчаса смотришь – уже приехал с тележкой зеленщик, открылись двери соседней пекарни, кто-то побежал по делам.

Помню популярный в те времена ливанский анекдот:

– Соседка, расскажи, как убило твоего мужа.

– Я собралась готовить фасоль с мясом, послала его за мясом, и тут прилетел снаряд, его осколком убило.

– А ты что?

– Ну, что? Приготовила фасоль без мяса.

Все притупляется, ко всему привыкаешь. Конечно, такая ситуация очень раскачивает психику, но это я поняла уже позже. А тогда задачи у меня были очень простыми – остаться в живых и не испугать дочь. В Бейруте мы жили на «зеленой линии», линии разделения воюющих сторон, обстрелы случались часто, но звуки разрывов мы называли просто громом. Правда, потом подросшая дочь стала говорить, что это плохой гром, но она его не боится.

У меня нет ответа, как в такой ситуации не сойти с ума. Наверное, мне просто генетически досталась устойчивая нервная система. И основное, чему меня научила война, – есть вещи главные и неглавные.

Можно обойтись без света, это тяжко, но реально. Если нет света, значит, нет воды; ее надо покупать и экономить – это хуже. А вот без жизни совсем плохо, поэтому основная твоя задача – остаться в живых, сохранить жизни близких. А еще – не сойти с ума, а для этого нужно занять себя хоть каким-то делом.

Однажды я написала даже что-то вроде стихов, недавно вспомнила эти строчки:

«Я защищаюсь от войны уборкой, стиркой и плитою,

Простой житейской суетою я защищаюсь от войны».

Любое действие – защита, любое бездействие – убивает и сносит крышу.

Мир – не капсула, в нем есть Шелли

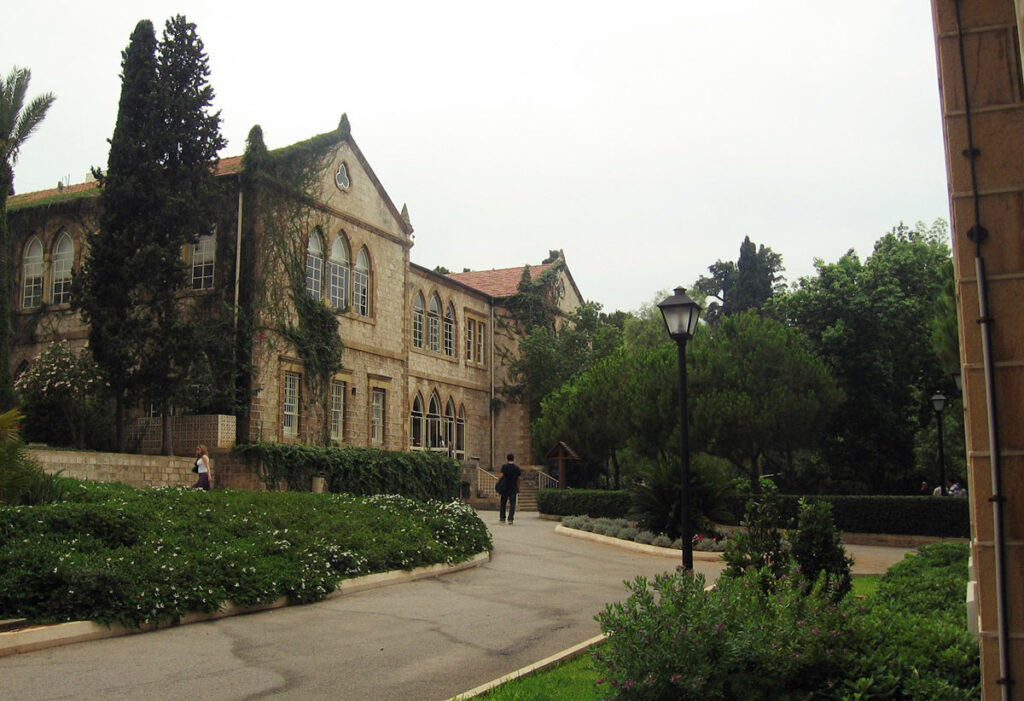

Как только дочке исполнилось три года, она пошла в садик, а я вышла на работу. Сначала преподавала английский язык в техникуме, а потом (и это была огромная удача) меня взяли в Ливанский государственный университет.

Я преподавала то, что очень любила, – английскую литературу и предмет под названием «умение учиться». И это тоже были подпорки, которые позволяли не развалиться.

Мне говорили: «Страна нищая, идет война, уровень школьного образования за время войны упал (хотя изначально школы в Ливане были очень хорошими). И тут ты со своей английской литературой – Байрон, Шелли! Учебников нет, книги за 50 долларов штука студенты государственного вуза купить не могут. Зачем им эти знания?»

Но как преподаватель университета я имела право ходить в библиотеку Американского университета. Там я делала ксерокопии, приносила распечатки своим студентам, чтобы они читали тексты, а не пересказы текстов.

Тут надо иметь в виду, что Ливан – страна крохотная, вся протяженность его границы по морю – 210 километров. Кроме многообразия конфессий во время войны было много военных группировок, контролирующих каждая свою территорию. Чтобы себя сохранить, люди достаточно замкнуто жили в своих маленьких анклавах, а при этом сознание тоже становится закапсулированным.

И тут приходишь ты и говоришь: «Нет, ребята, мир – не только то, что вы видите каждый день, мир намного шире. И в этом мире есть архитектура, музыка и Шелли».

Помню, у нас было занятие, на котором мы писали эссе. Задание было простым: «Напиши письмо иностранному другу о том, почему ему стоит увидеть Ливан». К тому времени сама я страну знала очень хорошо, потому что мы очень много ездили; с точки зрения истории и культуры там есть что посмотреть.

Помню, я озвучила задание, и в аудитории установилась гробовая тишина. Спрашиваю:

– Что-то непонятно, задание непонятно?

– Так мы ведь никуда не ездили из Сайды (город на юге страны), – отвечают студенты. А им по 19–20 лет; то есть выросло целое военное поколение, которое, кроме своего района, ничего не видело и не знает.

Грозный и Баку – когда войны идут за тобой по пятам

Потом закончилась война, и мы приняли решение, что уедем в Россию. К этому моменту, по счастливому стечению обстоятельств, мои родители перебрались из Грозного, куда они оба попали когда-то после института по распределению, в Москву. Отцу предложили здесь должность и дали квартиру, что было крайне важно, поскольку денег от продажи всего имущества «инородцев» в предвоенном Грозном не хватило бы даже на комнату, цены были бросовые.

Пока мы были в Ливане, мой папа просил меня: «Сфотографируй мне центр Бейрута». Мы тогда жили недалеко от мест, где начиналась война, а это – развалины, выбитые стекла, крысы, мусор, причем в центре красивейшего города.

– Папа, зачем тебе эти фотографии?

– Я буду их всем показывать и говорить: «Вот что бывает, когда люди начинают враждовать между собой».

Эти фотографии до сих пор хранятся у меня, но, разумеется, тогда они не помогли.

Моя мама не хотела уезжать из Грозного до последнего. Она говорила: «Я 40 лет проработала здесь педиатром, через мои руки прошли сотни детей, меня здесь каждая собака знает». Но потом несколько раз на улице и в подъезде ее хотели убить и не убили по случайности. После этого она согласилась уехать. Было уже страшно, аэропорт был закрыт, хотя обстрелов и бомбардировок еще не было.

Да, физически мои родители не пострадали, но платой за это спасение стали оборванные связи – вся их предыдущая жизнь.

Разумеется, у чеченцев существует свой список претензий к СССР; мины там были заложены давно. Когда разные народы долго живут рядом, между ними накапливается какой-то набор обид и противоречий. И для того чтобы все в отношениях шло гладко, в них нужно вкладываться. Но если вместо того, чтобы исцелять больные места, подносить к ним спички, неизбежно будет взрыв.

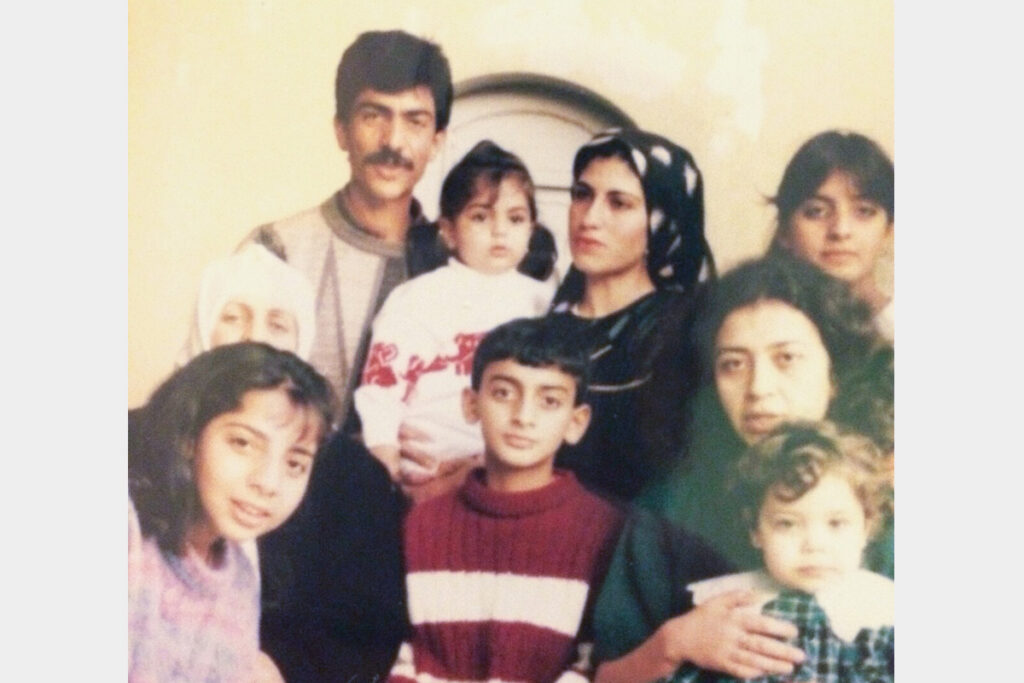

Про Баку моего детства я помню, что там была национальность – бакинец. Русские, армяне, евреи, грузины – не важно, по крайней мере в детстве я никогда этого не ощущала; мы все гордились тем, что мы – бакинцы. У бабушки был типичный бакинский двор колодцем, с галереей балконов внутри. Мы, дети, всей толпой днями слонялись по соседям – кто-то покормит, кто-то насыплет горячих семечек, своим, чужим – не разбирая.

Баку в моей памяти имеет совершенно особый аромат, это такой коктейль из разогретого битума, свежей помойки и свежевыпеченного чурека. А еще есть особая певучая бакинская интонация, свойственная всем, кто жил в этом городе. Когда я вдруг слышу ее у самых разных людей, у меня замирает сердце.

В Баку жила моя тетя – учительница русского языка и литературы, про которую моя мама иногда полувсерьез говорила: «Кто твоя мать – я или она?» С тетиного голоса я знала наизусть почти всего «Евгения Онегина» – она читала его мне, пока мы летом купались в Каспийском море.

Семья моей тети бежала из Баку, была покалечена вся их жизнь, несмотря на то, что физически все они остались целы. У нее до сих пор в Москве бывают ее ученики, звонят, напрашиваются в гости, приходят и подолгу сидят, она была прекрасным учителем, ее очень любили. Но в свое время ни это, ни хорошие отношения с соседями не могли бы спасти их от погромов.

Логика гражданских войн: работают инстинкты

Мой ливанский опыт показал, что во время гражданских войн работает другая логика, похожая на цепную реакцию. Если у соседей, таких же православных, как ты, кого-то из членов семьи убили, и убил его, скажем, мусульманин-шиит (или суннит, или друз – неважно), то, независимо от причин случившегося, ты начинаешь с подозрением относиться ко всем шиитам (суннитам, друзам), а от этого – уже полшага до того, чтобы начать убивать «чужих».

Понять, кто первый начал, кто прав, кто виноват, чаще всего в такой обстановке нереально. Для этого нужно собрать факты, проанализировать их, но ведь работает не разум, работают в основном инстинкты.

Вывод, который я сделала для себя и которому стараюсь следовать даже в мирной жизни, – нужно договариваться, причем договариваться заранее. Потому что когда уже загорелось, договориться сложно. И еще – нельзя позволять себе вестись на голые эмоции.

У меня нет ненависти к так называемым «чужим». Очень просто встать на одну сторону и сказать про какую-то группу: «Все они такие».

По опыту Ливана у меня нет ненависти даже к тем, к кому есть повод ее испытывать.

Да, по всем человеческим законам это люди, которые не заслуживают звания людей, потому что руки у них в крови. Но я знаю, что, по сути, они – такие же жертвы.

Когда в Ливане сняли границу между Западным (мусульманским) и Восточным (христианским) Бейрутом, у людей постоянно случались истерики. Они ездили друг к другу, смотрели и не понимали, почему враждовали так долго.

Выяснилось очевидное: по обе стороны линии разделения люди одинаковые – работают, заботятся о пропитании, растят детей. К сожалению, это осознание почему-то всегда наступает с большим опозданием.

НКО vs медицина: никого не следует воспринимать как врага!

Уроки прошлой жизни очень помогают в работе с нашей официальной медициной: никогда, ни в какой ситуации, никого не следует воспринимать как врага!

Помню, когда мне впервые дали возможность сделать трехминутное сообщение об «открытой реанимации» на конференции реаниматологов, я чувствовала себя чуть ли не партизаном в тылу врага. Это было в 2014 году, новый подход предполагал серьезные изменения корпоративной культуры врачей, и они воспринимали все наши предложения достаточно настороженно, если не агрессивно. Допустить ответную агрессию и обвинительную позицию означало бы проиграть сразу.

Но мы выбрали другой путь – провели серьезное исследование, чтобы понять, почему никак не стыкуются существующая норма закона о допуске родителей в реанимацию и широко распространенная практика «не пускать».

Нащупали болевые точки и начали работать в проблемных зонах. Помогать оказалось намного эффективнее, чем клеймить и обвинять, тем более, что выяснилось, что помощь очень и очень нужна.

Закон гласит: «Родители имеют право…» Но ни одного подзаконного акта, ни одной служебной инструкции, никакой методической базы в связи с этой нормой закона не существовало! То есть даже те, кто хотел бы следовать закону, не понимали, каким образом это можно сделать.

И мы занялись созданием документов: разрабатывали методические пособия, инструкции, проводили обучающие семинары. В итоге сейчас у нас по открытой реанимации есть целая методическая библиотека. И аргумент «мы бы с удовольствием сделали, но совсем не знаем как» – больше не работает.

При этом даже в самых острых дискуссиях мы старались уйти от прямых конфликтов. Помню, в 2017 году в обсуждении вопроса о доступе в реанимации был период, когда пресса просто осатанела – журналисты бесконечно приходили к нам и требовали: «Расскажите нам случай, когда маму не пустили к ребенку!» На что я отвечала:

«Лучше давайте мы вам дадим адрес и телефон отделения, в которое пускают, и вы о нем расскажете. Потому что рассказы про «не пускают» не работают – это только озлобляет обе стороны».

В любом конфликте нужно понимать ситуацию всех его участников. Да, родители безусловно должны быть рядом со своим больным ребенком. Но если вдуматься в то, как работают медики, то вряд ли многие из нас захотели бы оказаться на их месте. Дефицит врачей и медсестер, нехватка то одного, то другого. Медики старой школы через один выгоревшие так, что их надо отправить на пенсию или в санаторий пожизненно. А как они туда пойдут, если им тоже надо кормить семьи? Так не бывает: эти черненькие, эти беленькие, и черненькие не пускают беленьких. Да и родители далеко не все беленькие.

Помню, когда мы завершили исследование о доступе родителей в реанимацию, приехали на конференцию в Италию, делимся с коллегами, что вот, мол, есть у нас такая проблема, а нам говорят: «Да, это проблема, мы уже замучились придумывать, как мотивировать родителей, чтобы они подольше находились с ребенком в реанимации».

То есть в Италии все это началось раньше, и теперь, когда доступ в реанимацию открыт, появилась другая проблема – привлечь родителей: кто-то не хочет сидеть с ребенком, кто-то не может, кто-то устал, кого-то ждут другие дети, причин может быть сколько угодно.

Так же и с врачами – у них много обязанностей, у них идет лечебный процесс, они – продукт системы, их, в конце концов, так не учили. Иногда нужно просто прийти в реанимацию и показать ту ширму, которой можно отгородить ребенка от других пациентов, чтобы создать личное пространство, где мама могла бы посидеть с ним. И замороченный врач честно говорит: «Спасибо, никогда бы не подумал».

«Что с этим делать? Учиться!»

Я очень верю в то, что большая часть наших бед происходит от невежества, от элементарной неграмотности. Возьмем, к примеру, обезболивание. Сейчас, когда законодательство сильно смягчилось, не закупать и не назначать опиаты, как это до сих пор случается, или твердить, что паллиативный ребенок, которому осталось жить два дня, «станет наркоманом» – признак запредельного невежества и вытекающих из него страхов.

Что с этим делать? Учиться!

Прежде, чем с человека что-то спрашивать, его надо научить! А прекраснодушно вопрошать: «Почему он до сих пор не научился сам? Я-то обучился, а почему он не смог?» – можно сколько угодно. Если страдают пациенты, наша задача – дать специалистам хотя бы минимальный набор знаний, который позволит им не причинять вреда. И многое из того, что делает наша команда, это чистой воды просветительство.

Про паллиатив и смерть у нас не принято говорить, потому что мы этих тем боимся. А боимся потому, что практически ничего о смерти не знаем. Между тем, напомню, что наше рождение – это событие недетерминированное. Могло ведь что-то пойти не так, могли не встретиться наши родители, плюс еще масса обстоятельств. А вот смерть – это закономерность, потому что вечно не жил еще никто.

А значит, надо просвещать, объяснять, рассказывать, давать инструменты и ресурсы.

Все люди не услышат тебя никогда, но те немногие, которые все-таки услышат, смогут сделать больше, чем толпы неподготовленных.

Сил придает то, что сейчас все потихоньку меняется, да, медленнее, чем хотелось бы, но все-таки сейчас не 2013 год. Тогда, помню, мы чуть живые выходили с семинаров с мыслью: «Все зря». А потом смотришь – в регионах появляются детские паллиативные службы, появляются полностью открытые для доступа родителей отделения реанимации; ничего не зря, зерно упало и очень медленно, но проросло.

В Ливане мы говорили: «Раньше выстрела не падают». Когда рвутся снаряды, а на крышах сидят снайперы, которые могут подстрелить мирного человека в любой момент, существует два варианта – либо бояться все время, либо не бояться вообще. Вот когда в тебя попадут, будешь бояться, если успеешь. Потому что заблаговременный страх убивает намного вернее, чем пуля.