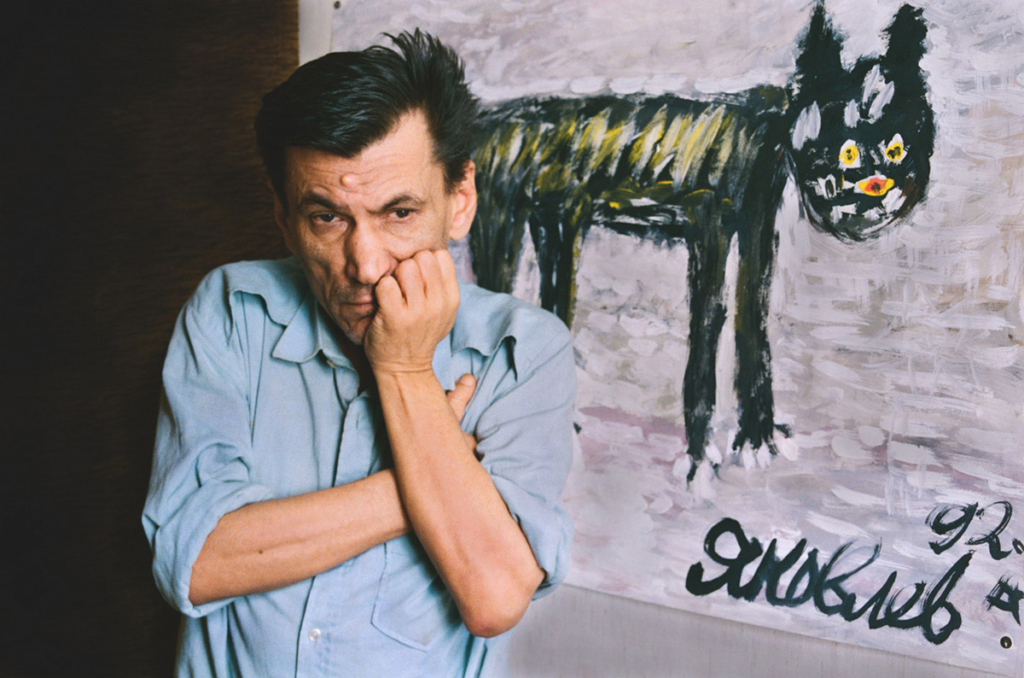

В начале 2025 года в галерее AZ/ART прошла выставка легендарного Владимира Яковлева – одного из представителей неофициального искусства 60–70-х годов. Одна из больших композиций на выставке – то ли беспредметная живопись, то ли взгляд на пейзаж сквозь осколки стекла – имеет два характерных залома, горизонтальный и вертикальный. Такие заломы остаются, если сложить работу вчетверо.

Это не единственный случай, известно много картин Яковлева, сохранившихся именно с таким дефектом. А все потому, что их выносили из дома тайком от его матери. Информация об этом сохранилась во многих воспоминаниях – мать была против того, что сын отдавал свои работы за бесценок, а иногда просто раздавал, как и другие вещи из дома. Рассказывают, что кто-то даже рвал работы на четыре части, чтобы спрятать под пиджаком, а потом склеить.

В таких историях, в самих этих грустных, калечащих картину заломах в форме креста, содержится краткий рассказ обо всей судьбе Яковлева, ее трагедии, ее загадках.

Редакция «Милосердие.ru» выражает особую признательность художнице Татьяне Фоминичне Чудотворцевой, вдове филолога и коллекционера Николая Котрелева, и кураторам выставки в галерее AZ/ART за помощь в подготовке материала

«Человек во всех должен видеть слабых и беззащитных»

Яковлеву была диагностирована шизофрения, однако сегодня это мало что поясняет. «В СССР шизофрения была магистральным диагнозом, – говорит Анна Клепикова, антрополог и автор нескольких работ об институте ПНИ. – Этот диагноз получала значительная часть тех, кого признавали относящимся к большой психиатрии, в отличие от тех, которым ставили невроз, что не подразумевало особенной стигматизации и изоляции. На самом деле у него мог быть другой диагноз».

Известно, что Яковлев стал подопечным ПНИ после смерти матери, в 1985 году, из-за болезни не справившись с повседневными задачами самостоятельной жизни. До того он жил с родителями, время от времени попадая на лечение в различные психиатрический больницы – Кащенко, Ганушкина, больницу №13 в Люблине.

О художнике написано много эмоциональных статей и эссе, но ни академического исследования, ни подробной биографии, как ни странно, до сих пор нет. Поэтому говорить о бесспорных фактах его жизни и творчества не так просто – приходится продираться через мифы, стереотипы и весьма пристрастные мнения.

Характеристики, которые дают самому Яковлеву те, кто хорошо его знал, тоже полны противоречий. Кто-то, например, говорит, что не припомнит, чтобы хоть раз видел Яковлева с книгой. Другие, напротив, утверждают, что он читал всю современную литературу и поэзию.

Сохранилось множество баек о странностях Яковлева, самая известная принадлежит Сергею Довлатову. В «Соло на ундервуде» Довлатов описывает, как художник Вагрич Бахчанян, бывший большим поклонником Яковлева и «до определенного времени» считавший его «абсолютно здоровым», попросил у того телефон, чтобы познакомиться поближе. Но Яковлев якобы не справился даже с задачей продиктовать собственный номер и вместо этого посчитал от одного до пятидесяти.

А есть совершенно противоположные свидетельства. В частности, на конференции, приуроченной к открытию выставки в AZ/ART, искусствовед Татьяна Вендельштейн вспоминала, как встречалась с Яковлевым в 90-е годы, ближе к концу его жизни: «Как только он понял, что я заинтересована в выставке… он стал стремительно, как молитву, произносить телефоны коллекционеров… я подумала, что это бормотанье бессвязное, но все-таки записала». Впоследствии оказалось, что Яковлев продиктовал все телефоны верно.

Попробовать представить себе своеобразную личность Яковлева можно по интервью, которое оставила исследовательница Наталья Шмелькова, помогавшая ему в последние годы. Яковлев делает в нем много странных заявлений, которые сложно трактовать однозначно. Например, такое: «Человек должен уметь унижаться. Разыгрывать из себя слабого, беззащитного, чтобы его жалели. И во всех видеть слабых и беззащитных. Вот тогда будет взаимопонимание».

Не имея образования, великолепно разбирался в живописи

Владимир Яковлев родился в 1934 году в Нижегородской, а тогда – Горьковской области – в старинном маленьком городе Балахна на берегу Волги. Дед – художник-импрессионист Михаил Яковлев, чьи картины хранятся в Третьяковке и других музеях. В 20-е годы он эмигрировал, жил во Франции и Бельгии.

Его сын, Игорь Михайлович Яковлев, окончил Брюссельский университет и получил профессию инженера, но вскоре после этого принял решение вернуться в коммунистическую Россию, где и родился Владимир Яковлев. Приехал в СССР и Михаил Яковлев, но внук застал его только в раннем детстве. И все же Яковлев видел картины деда и впоследствии гордился этим родством.

По многочисленным свидетельствам друзей, Владимир Яковлев великолепно разбирался в мировой живописи, хотя никакого образования, в том числе школьного, у него не было. Здесь начинаются загадки и предположения – возможно, этому помешала война или, что более вероятно, ребенок с самого детства рос особенным и не смог учиться из-за болезни, связанной с психической и душевной чувствительностью.

Мечта получить аттестат оставалась и в среднем возрасте. «С постели был поднят звонком по телефону, – записал в своем дневнике от 18 ноября 1969 года художник Михаил Гробман, друживший с художником, – и ок. 20 мин. протекала беседа с В. Яковлевым, в основном состоявшая из молчания. Ему скучно и грустно, он хочет жениться и кончить 10 классов, и все это одинаково фантастично».

Маленький Мук

В юности он работал курьером, а затем – фоторетушером в издательстве «Искусство» (к тому моменту семья переехала в Москву). В докомпьютерную эпоху ретушеры исполняли функции фоторедакторов, то есть улучшали изображение – делали его ярче, четче, устраняли дефекты при помощи карандашей или специальных красок. Яковлев также был хранителем фототеки, собирал репродукции произведений – в издательстве была большая библиотека по искусству.

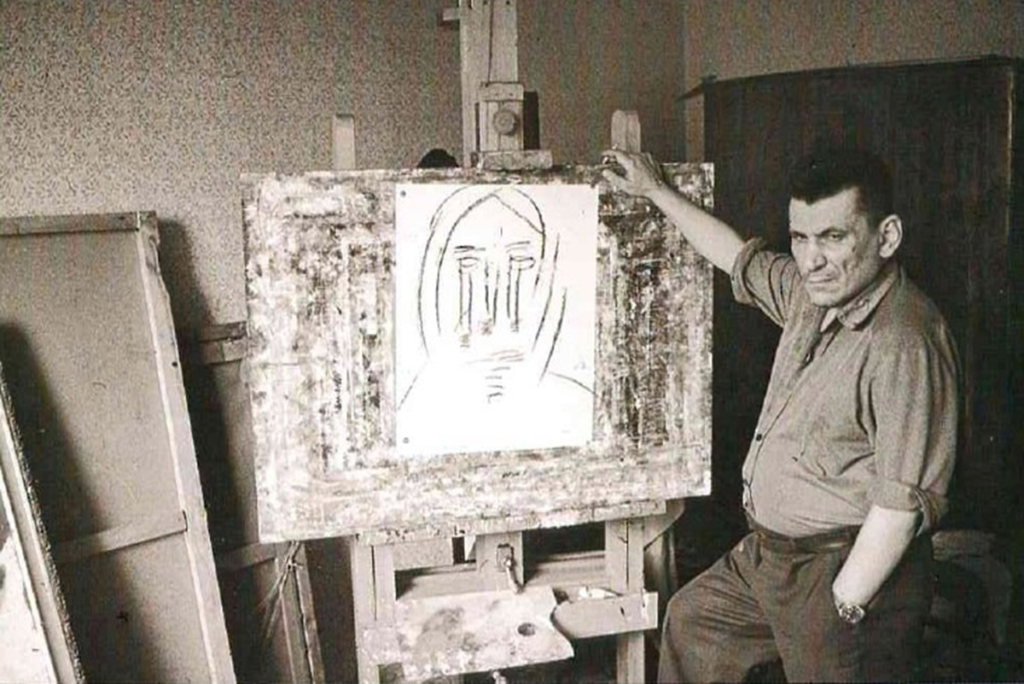

Владимир Яковлев состоялся благодаря Всемирному фестивалю молодежи и студентов, прошедшему в 1957 году в Москве. На этом легендарном фестивале посетители впервые имели возможность познакомиться с западным искусством. Сегодня нам сложно представить масштаб потрясения, которое испытали в те дни художники, жившие в СССР, от работ выдающихся абстракционистов, экспрессионистов, сюрреалистов. Потрясение Яковлева выразилось в том, что он стал рисовать. Его первые работы, датируемые концом 50-х, подражают абстрактному экспрессионизму Джеймса Поллока (1912–1956).

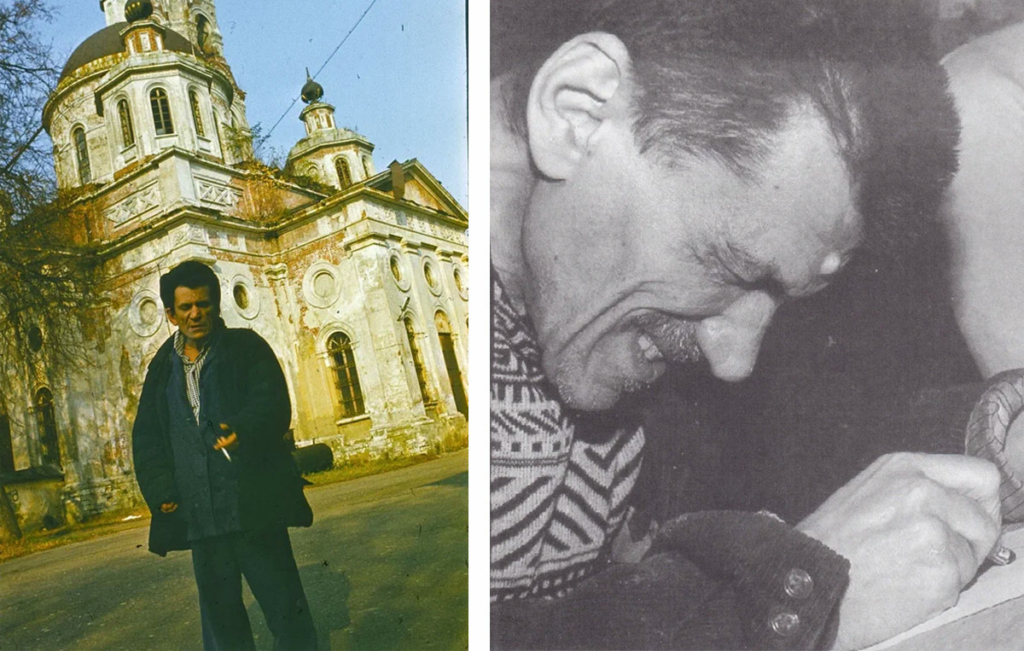

Открыл Яковлева, как пишет в своей книге «О художнике Володе Яковлеве» известный филолог, историк искусств Николай Котрелев, в конце 50-х годов Александр Васильев – сын известного режиссера, книготорговец и яркий представитель московской богемы тех лет. Он первым назвал Яковлева художником – стал продавать его картины и ввел в круг московского андеграунда. Яковлева мгновенно полюбили – его вспоминают как очень доброго, пронзительного, уникального человека, отношение к которому было совершенно отдельным, здесь не было места профессиональной и человеческой ревности – он был слишком другим.

«Пришел какой-то чудной, кривой, – вспоминает художница Татьяна Чудотворцева, вдова Николая Котрелева, – очень некрасивый, как-то так бочком, сгорбленный такой весь коричневый, как грецкий орех темный…» Но также Чудотворцева замечает: «От него веяло бесконечным шедевром». Появились прозвища, связанные с очень маленьким ростом Яковлева – кто-то говорил «крошка Цахес», кто-то – «альраун». Сам он называл себя Маленьким Муком.

Немыслимый художник

Яковлев жил тогда, в конце 50–60-х годов, с родителями и младшей сестрой в коммунальной квартире на Тихвинской улице и, по словам Николая Котрелева, дружившего со многими деятелями советского андеграунда и хорошо знавшего художника, рисовал на кухне, где «в толкотне, среди чада и пара соседских кастрюль» «прыскал красками из пульверизатора», создавая свои абстракции (цитата из книги Николая Котрелева «О художнике Володе Яковлеве». – Ред.).

Тогда и начались посещения поклонников и приятелей, к которым родители относились с подозрительностью.

Яковлев стал часто уходить из дома и подолгу оставался у вновь приобретенных друзей – поэтов Александра Айги, Евгения Бачурина, Всеволода Некрасова. Окружающим он казался человеком энергичным и веселым: «…был резким, динамичным, как в движениях, так и в речах, – пишет художник-нонконформист Лев Повзнер в своем эссе «О друге», – бесконечно говорил об искусстве, рождал замечательные тексты и афоризмы, был весел, ироничен… Он легко перемещался по Москве, в общении был активен, напорист…»

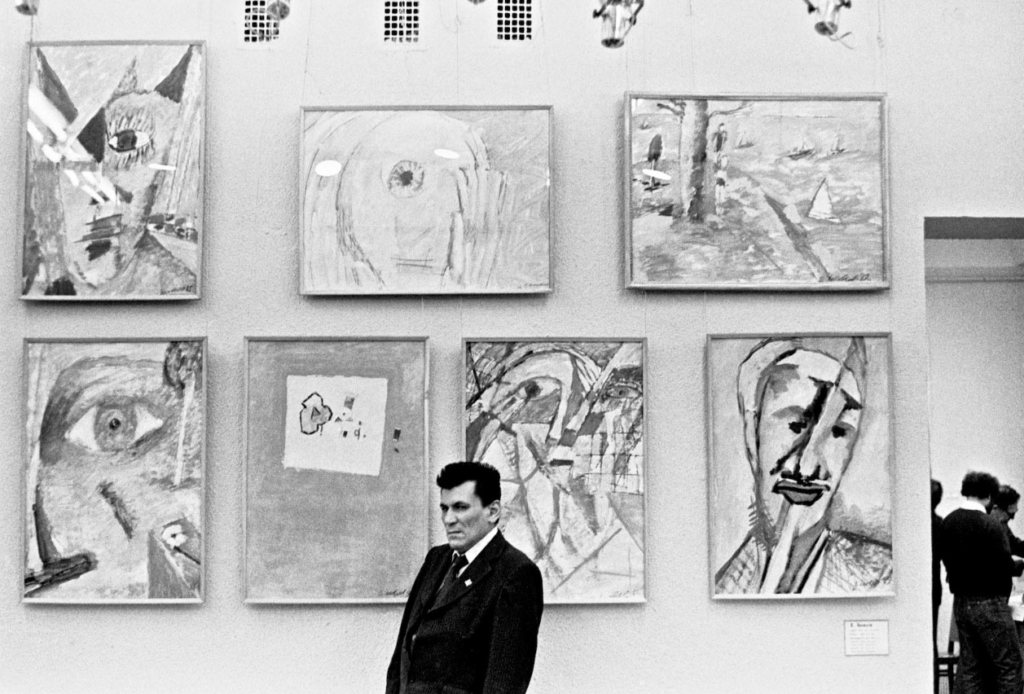

В 1968 году художник Михаил Гробман организует однодневную выставку – совместную, Яковлева и Эдуарда Штейнберга, представителя второй волны русского авангарда. «Яковлев ходил прилично одетый и сиял. Были его родители, – запишет в своем дневнике Гробман. – …Так, большое событие совершилось. Яковлев на свободе и на своей собственной выставке. Я надеюсь на целебную силу этого вечера…» Выставка имела успех и провисела около месяца – «вдруг все поняли, что существует немыслимый художник», – вспоминает жена Гробмана Ирина Врубель-Голубкина.

По этой цитате можно судить о сложностях и ограничениях, с которыми сталкивался Яковлев, его семья и друзья из-за ментальных особенностей художника. Уже тогда, в 60–70-х годах, ему приходилось страдать от перепадов настроения и жить в несвободе (психиатрических клиниках). На выставке AZ/ART одну из работ, «Абстрактный портрет» начала 60-х годов, перечеркнутый так, будто лицо находится за решеткой, художник подписал посередине: «Яковлев. Очень трудно. Больница».

В 70-е работы Яковлева уже показывают на Западе. Жена Гробмана Ирина Врубель-Голубкина – с их семьей Яковлев был особенно дружен – вспоминает, как он разговаривал с людьми, встречался, ходил в гости и по выставкам: «Разговоры со Шварцманом и Кабаковым – часовые. Приезжал к нам, покупал продукты, варил, писал стихи, рисовал».

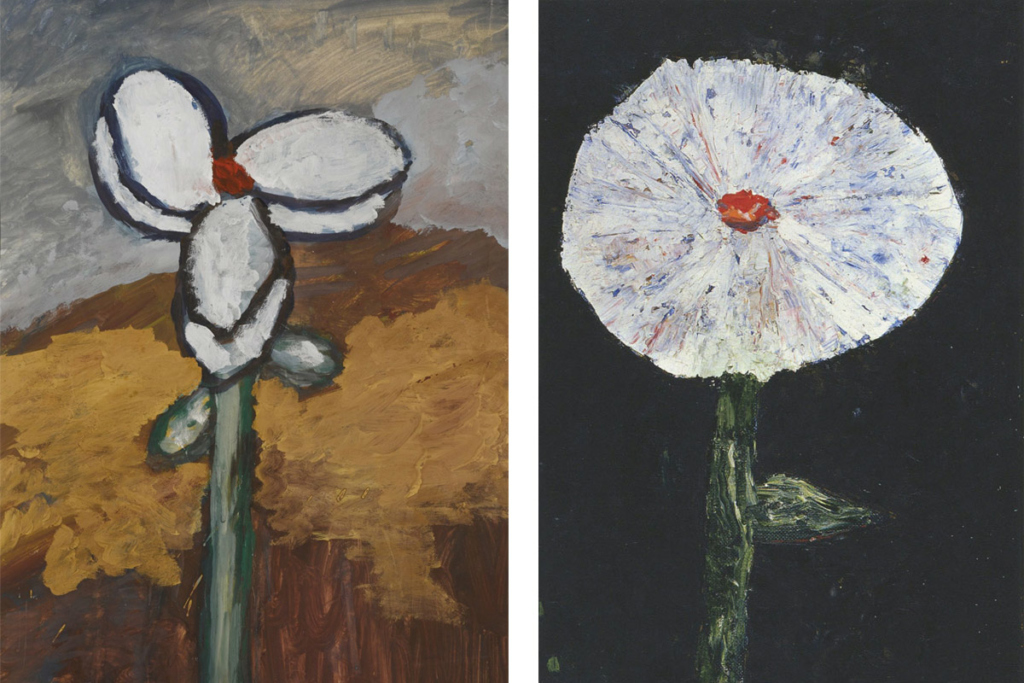

Знаменитые цветы

Они не имеют ничего общего с реальными растениями и больше всего похожи на портреты – человека ли или какой-то другой одухотворенной сущности – нежной, загадочной и душераздирающе одинокой в холодном пространстве Вселенной.

«Ему удалось включить во что-то маленькое, хрупкое целый мир, – говорит сокуратор выставки в галерее AZ/ART, сотрудник Третьяковской галереи Валерий Силаев. – Очень мало кому удавалось нечто подобное. В русском искусстве я могу привести в пример киевские цветы Врубеля, который делал маленькие рисуночки, удивительно космические по своему мироощущению. И еще – Дмитрий Семенович Митрохин. У него тоже пузыречек аптечный на небольшом листочке бумаги, и в этом пузыречке – все мироздание… Это удивительно, Яковлев чувствовал эту метафизику цветка, его философию, его предназначение».

Ценители Яковлева называли его цветы «высшим подвигом цветка», «звездами» и даже «выстрелом в упор». Но это явление так же плохо поддается формулировкам, как и сам Яковлев. Кажется, все, кто пытается характеризовать его цветы, смотрятся в магическое зеркало и описывают только свое отражение в нем, так как само это зеркало описать невозможно.

На грани слепоты и зрячести

Слепота Яковлева – еще один миф, который не очень жалуют те, кто его знал. Он видел действительно плохо, не рисовал с натуры, но он и не рисовал вслепую. Коллекционер Сергей Александров, занимающийся наследием Яковлева, говорит, что у художника было 30 процентов зрения, однако сложно что-то утверждать наверняка, к тому же ситуация сильно ухудшалась с годами.

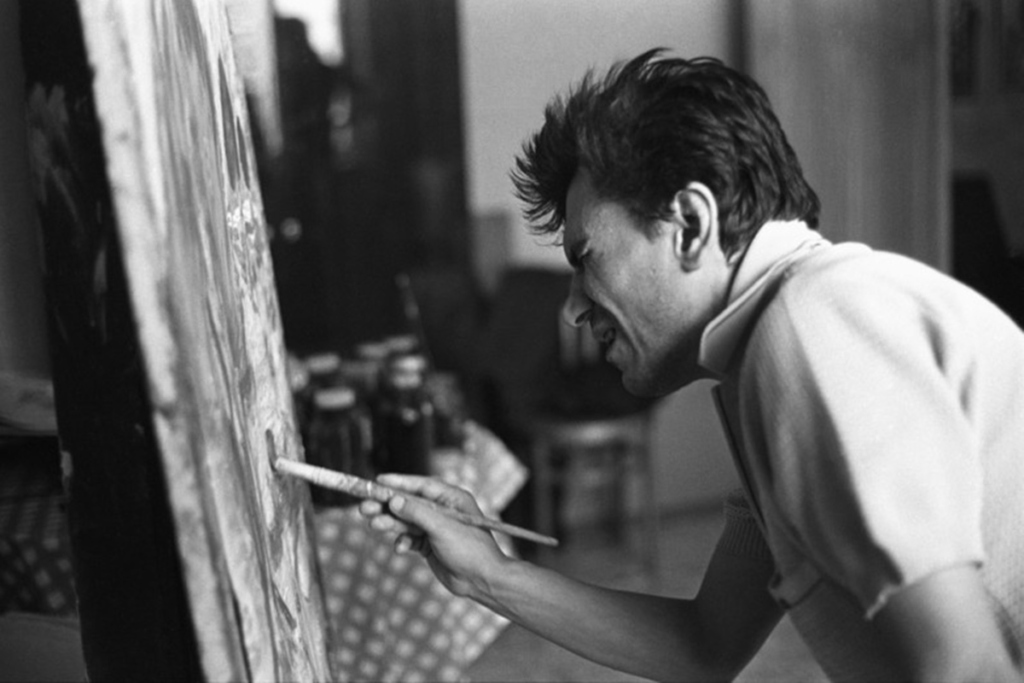

В различных материалах о Яковлеве можно прочитать, что ему диагностировали редкое заболевание, связанное с истончением роговицы, – кератоконус. При таком дефекте изображение двоится и размывается, сегодня его можно было бы корректировать при помощи контактных линз. В сохранившихся видео Яковлев склоняется над холстом, щурясь и буквально касаясь его лицом во время работы.

Рассказывают, что, разглядывая большие картины коллег, Яковлев вынужден был подходить к ним вплотную и изучать по частям, как бы сканируя, чтобы затем мысленно воссоздать целостное изображение. Так Яковлев пересобирает перед своим внутренним взором весь мир, что, вероятно, объясняет и отсутствие перспективы и особенное, сугубо личное видение предметов.

«Он всегда шел от некоего внутреннего зрения, а не от рациональных идей, – говорит другой куратор выставки и хранительница музея AZ Наталья Волкова. – Скажем, эти цветы, которые прорастают в человека – это не концептуально продумано, вот я сделаю так. Нет, он видел это – где-то на грани своей слепоты и зрячести».

Попадая в ПНИ, человек переставал быть личностью

В 90-е стараниями друзей Яковлеву было сделано две операции на глаза в клинике Федорова – на время зрение улучшилось, но его судьбу это не поменяло: 14 лет после смерти родителей он провел в печально известном ПНИ №30, на улице Днепропетровской, неподалеку от Битцевского парка, где и умер в 1998 году от туберкулеза.

В такие заведения тогда попадали все, кто не мог жить самостоятельно и нуждался в уходе. Это мог быть человек с тяжелым психическим расстройством или инвалидностью войны, лишившийся конечностей, пожилой человек с деменцией или незрячий.

Палаты обычно были большими, на 10 и более человек, где все находились вперемежку – в том числе и для того, чтобы те, кто мог, помогали ухаживать за лежачими больными. Единое для всех скудное питание, отсутствие медицинского обслуживания, отсутствие личных вещей – не только одежда, но и средства гигиены могли быть общими.

«Даже когда я работала в ПНИ [в конце 2010-х гг.], не было индивидуальных мочалок… – говорит Анна Клепикова. – Учитывая, что банные процедуры организовывались раз в неделю, взрослые люди, которые не моются, это не очень приятные запахи. Не все могут контролировать дефекацию и мочеиспускание, а тогда не было подгузников, были какие-то пеленки и простыни…»

В таких условиях Яковлев продолжал рисовать, используя для этого любые попадающиеся под руки клочки бумаги, которые заполнял ручкой и фломастерами, краски у него часто отнимали.

Анна Клепикова говорит, что это могло быть обусловлено внутренними порядками и списком вещей, которые полагалось иметь. «Кисточкой ведь тоже можно глаз проткнуть», а красками – испачкать стены или одежду персонала.

Кроме того, это могло быть наказанием за недостаточный пиетет по отношению к властным инстанциям. «В этих учреждениях люди могли получать блага в обмен на послушание, – говорит Клепикова. – Например, тебе сказали – вымой коридор, ты сказал – не хочу, – ну и все, пожалуйста – ни свободного выхода, ни сигарет, а вымоешь – будут сигареты и сможешь выйти, а еще позволим тебя не налысо брить, а волосы отрастить». Попадая в такое заведение, человек переставал быть личностью. Его могли не только унижать, но также, например, избивать, привязывать к кровати или закармливать седативными средствами.

На выставку – в интернатской одежде

Владимир Яковлев постоянно просил друзей вытащить его из «этого ада», и неоднократно его действительно забирали к себе. Однако никто не мог справляться долго. Гость мог вести себя неадекватно, иногда переходил в агрессию – его приходилось возвращать обратно. Навещали художника не только друзья, но и всевозможные дельцы, наживавшиеся на его болезни – просили поставить подпись на подделке или вообще на совершенно чистом листке бумаги.

Новый виток его известности произошел после легендарной выставки 1991 года «Другое искусство» в Третьяковке – первой и знаковой ретроспективы андеграунда. Валерий Силаев вспоминает, что друзья привели туда художника, переодев из интернатской пижамы в свою одежду, которая грустно на нем висела. Есть небольшая серия картин, на которых изображены лица с крайне странными глазами – без зрачков или черными в красную крапинку – эти существа не выглядят слепыми, скорее похожи на жителей иных миров. Силаев вспоминает, что Яковлева спросили, кто это, и он сказал – космонавты. На вопрос «почему» ответил: «Там в космосе хорошо, там тихо, спокойно».

Сюжет из фильма «Пролетая над гнездом кукушки»

В 1995-м состоялась большая персональная выставка Яковлева, на которую сам он уже не попал. Однако ажиотаж вокруг его имени помог добиться для него отдельной палаты. Татьяна Чудотворцева побывала там за год до его смерти.

«Ситуация примерно как в «Пролетая над гнездом кукушки»: огромный коридор, ходят какие-то страшные люди, руки тянут, что-то комментируют… Я так напролом иду, не зная куда, вижу медсестру, говорю – тут есть художник, я должна его навестить. Она тут же поняла, показала, только сказала – не давайте сигарет. Это была огромная палата – валяются листы белые, какие-то почеркушки, видно, что человек работает…»

По словам Татьяны Чудотворцевой, Яковлев реагировал необычно, но не выглядел сумасшедшим: он сидел, погруженный в себя, не сразу узнал ее, а когда узнал, стал расспрашивать о своем друге, ее муже Николае Котрелеве, передавал ему привет и, что более удивительно, о его отце, умершем в 1978 году, – любил и помнил его.

Внутренний мир этого человека остается загадкой, он сам как та разорванная на четыре части картина, которую невозможно восстановить в первоначальном виде, – тайное знание, спрятанное под полами пиджака.