Живое существо, похожее на программу

Вирус – это неклеточная форма жизни, считают биологи. По другой версии, менее популярной среди ученых, вирус – это набор генетической информации, или программа, окруженная защитной оболочкой.

Наличие генома, наследственность и способность эволюционировать роднят вирус с существами, состоящими из клеток. Но, в отличие от бактерий, которые являются клеточными организмами, вирусы не могут синтезировать белки, запасать или использовать энергию.

Они могут только размножаться в клетке хозяина, используя ее белковые и энергетические ресурсы. Самостоятельно, вне чужой клетки, вирус воспроизводиться не может.

При этом способ размножения отличает вирусы от всех остальных живых организмов на планете. Клетки делятся, а у вируса происходит «сборка» или «самоорганизация». Когда вирусный геном попадает в клетку, белок и нуклеиновая кислота для новой вирусной частицы формируются отдельно, а потом они объединяются.

Самопроизвольную «сборку» вирионов (полноценных, «взрослых» вирусных частиц) из белков и РНК открыли американский биохимик Хайнц Френкель-Конрат и вирусолог Робли Вильямс. Они продемонстрировали этот процесс научному сообществу в 1955 году.

Некоторые вирусы даже проникают в клетку в виде отдельных частиц, в которых содержатся фрагменты генома, рассказал вирусолог Виктор Жданов в книге «Эволюция вирусов». Такой вирус проявляет свои инфекционные свойства лишь тогда, когда в клетку попадает полный набор его частиц. Причем количество этих частиц может доходить до 28, как у некоторых вирусов, поражающих насекомых.

Вирусы открыли благодаря табаку

Основателем вирусологии считается российский ученый Дмитрий Ивановский. В 1892 году он опубликовал статью на немецком языке, где рассказал о своих экспериментах.

Пытаясь выяснить причину заболевания табака, он процеживал сок зараженных растений через керамический фильтр, предназначенный для бактерий. Не обнаружив патогенных микроорганизмов таким способом, ученый предположил, что имеет дело с мельчайшим инфекционным агентом, который не виден в световой микроскоп и проходит через фильтр для бактерий.

В конце XIX – начале XX века гипотеза Дмитрия Ивановского была подтверждена, а потом один за другим были открыты вирусы животных (ящур, в 1898 году), людей (желтая лихорадка, в 1901 году) и бактерий (в 1915 году).

Но увидеть вирусы биологам удалось только в 1939 году, благодаря электронному микроскопу.

Классификацию вирусов, во многом применяемую до сих пор, разработал в 1971 году американский биолог, лауреат Нобелевской премии Дэвид Балтимор.

Буквально за последние 20 лет вирусологами были сделаны новые важнейшие открытия. В центре внимания ученых оказался, в частности, виром (совокупность всего вирусного генетического материала в том или ином объекте окружающей среды, например, в килограмме морских отложений).

«Гигантская генетическая сеть» и «темная материя» из вирусов

«Изучение виромов принесло большие неожиданности, – пишет биолог Евгений Кунин, ведущий научный сотрудник Национального центра биотехнологической информации Национальной медицинской библиотеки США. – Первой оказалась сама концентрация вирусных частиц. Поразительно, но, по крайней мере, в морской среде вирусы… оказались наиболее распространенной из биологических форм».

«Вторая крупная неожиданность – это огромное генетическое разнообразие виромов», – добавляет он. Оказалось, что биологический материал, взятый учеными для исследований, состоял в основном из «редких и уникальных генов», причем в «непредвиденных композициях».

На протяжении последних ста лет существовало три основных гипотезы происхождения вирусов: 1) из неких «первичных» генетических элементов; 2) в результате дегенерации клеток; 3) в результате «бегства» отдельных композиций генов из клеток.

В начале XXI века биологи выяснили, что большинство вирусов содержит гены, отсутствующие у клеточных организмов. Это поставило под сомнение гипотезы, согласно которым вирусы «сбежали» из клеток или возникли из-за их «дегенерации».

В последние годы появилась концепция «мира РНК», или «мира вирусов», предшествовавшего «миру клеток». Противники этой идеи задают вопрос: как паразит мог появиться раньше хозяина? Но, согласно гипотезе Евгения Кунина, первые вирусы возникли в неорганических «суррогатах» клеток.

«Мир вирусов» – это гигантская генетическая сеть, в которой гены перемешиваются и «подгоняются» друг к другу, в результате чего возникают вирусные геномы, пишет ученый в своей книге «Логика случая. О природе и происхождении биологической эволюции».

Генетические фрагменты неизвестной природы, численно преобладающие в виромах, некоторые авторы называют «темной материей». Это материал для дальнейшей эволюции клеточных организмов, предположил Вадим Агол, член-корреспондент РАН и РАМН, главный научный сотрудник Института полиомиелита и вирусных энцефалитов им. М.П.Чумакова.

«Морской слизень обзавелся генами водорослей»

«Путешествуя» от одного хозяина к другому, вирусы способны переносить генетическую информацию между совершенно неродственными существами. «Благодаря вирусному переносу один морской слизень обзавелся генами водорослей и теперь, весь из себя такой зеленый, живет за счет фотосинтеза», – рассказал профессор биологического факультета МГУ Андрей Журавлев в интервью «Комсомольской правде».

Впервые горизонтальный перенос генов (когда генетический материал передается не потомку) был описан в 1959 году. Тогда ученые продемонстрировали передачу резистентности к антибиотикам между разными видами бактерий, говорится в статье на научно-популярном сайте «Биомолекула».

Обмен готовыми блоками генетической информации происходит в природе «в широких масштабах», он не является чем-то редким и исключительным, пишет Виктор Жданов.

При этом вирусы не только «делятся» генами между собой и с хозяевами, но и заимствуют генетическую информацию из клеток, особенно это характерно для крупных бактериофагов.

Но как бы интенсивно ни обменивались генетической информацией паразит и клетка, вирусы всегда происходят от вирусов.

А в результате обмена «запасными частями» между различными видами вирусов могут возникать новые опасные формы возбудителей заболеваний.

Вирус «учит» тлю есть «правильный» ячмень

«Взаимоотношения» вирусов со своими хозяевами могут быть весьма многоплановыми. Иногда паразиты даже приносят пользу. Например, существует трава, произрастающая в жарком климате, которая становится особенно устойчивой к высоким температурам, если заражена определенным вирусом.

Порой вирус может каким-то образом влиять на поведение хозяина. Тля, которая переносит вирус желтой карликовости ячменя, предпочитает питаться зараженными растениями, если в ее организме еще нет этого вируса.

А если вирус уже есть, то тля питается здоровым ячменем. Получается, что паразит «учит» тлю есть те растения, которые нужны для его размножения.

Длительное сосуществование вируса с определенным хозяином приводит к снижению его патогенности. А переход к другому виду может сделать вирус более опасным.

«Например, вирус гриппа довольно безобиден для диких птиц, коронавирус – для летучих мышей, а ВИЧ – для обезьян», – отметил Вадим Агол во время открытой лекции, прочитанной в МГУ в 2013 году.

В целом, нет ни одного живого существа, которое избежало бы заражения. Даже у динозавров были обнаружены уплотнения костной ткани, вызванные вирусным заболеванием.

«Пятая колонна» внутри ДНК человека

«Человеческий геном на 9% состоит из компонентов, которые достались нам от вирусов», – рассказал Андрей Журавлев. По другим оценкам, более половины генома млекопитающих – вирусного происхождения.

«В геном интегрировались только те вирусы, которые обладали механизмом обратной транскрипции, то есть умели из РНК делать ДНК», – объяснил в интервью РИА Новости заведующий лабораторией геномной инженерии МФТИ, вирусолог Павел Волчков.

То есть РНК-содержащий вирус проникал в клетку, создавал ДНК-содержащую частицу, которая встраивалась в геном и оставалась там на века. Вирусы, способные на такую трансформацию, называются ретровирусами.

Датские исследователи обнаружили, что частью ретровирусов, некогда «прижившихся» в организме человека, являются гены ENVV1 и ENVV2. Они управляют слиянием клеток при формировании плаценты, защищают эмбрион от иммунной системы матери и от «посторонних» ретровирусов.

Другой встроенный в ДНК человека ретровирус, как выяснили российские ученые, регулирует активность гена PRODH, необходимого для нормального функционирования центральной нервной системы. Мутации этого гена «связывают с риском развития шизофрении и других психических нарушений», пишет автор исследования Мария Сунцова.

Впрочем, ретровирусы, разместившиеся внутри ДНК человека, далеко не всегда «дружелюбны». В случае «вторжения» других ретровирусов они могут предоставлять им ферменты, необходимые для жизненного цикла, к такому выводу в 2008 году пришли ученые из Гарвардской медицинской школы и Института Говарда Хьюза.

А если в организм человека попадает ВИЧ, иммунная система «помогает» патогену проникнуть в клетку, вместо того чтобы атаковать его.

По мнению микробиолога Михаила Супотницкого, ретровирусы произошли от ретро-элементов, которые «участвовали» в формировании защитных механизмов позвоночных. Поэтому иммунная система «по старой памяти» воспринимает похожие вирусы как «своих». (Мнение ученого приведено в статье на сайте «Биомолекула»)

Разница, как между слоном и кишечной палочкой

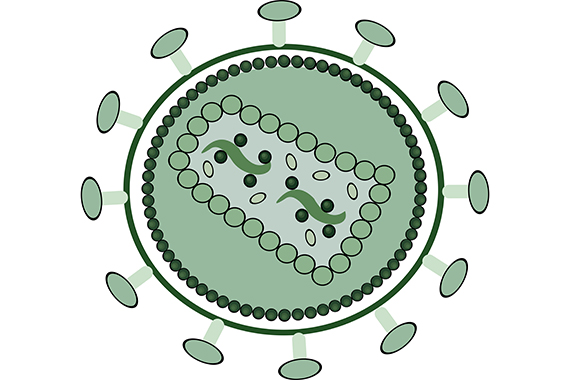

Самый простой вирус состоит из нуклеиновой кислоты, в которой запечатлен геном, и окружающей ее белковой оболочки.

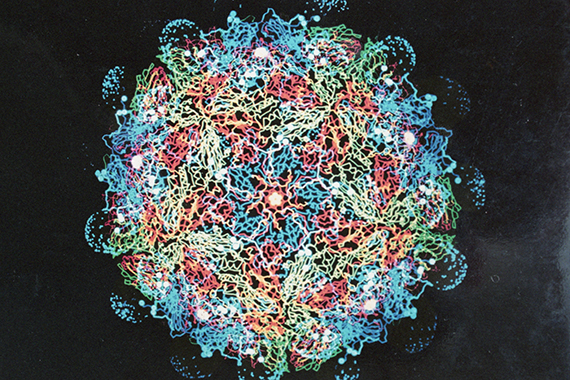

Вирусы делят на два больших вида, в зависимости от того, какая именно нуклеиновая кислота в них содержится: ДНК или РНК. По химическому составу они очень сложны. Например, вирус полиомиелита содержит несколько сотен тысяч атомов углерода, водорода, азота и кислорода, а также несколько тысяч атомов фосфора.

«Мир вирусов» очень разнообразен. По словам Виктора Жданова, отличия между возбудителем оспы и каким-нибудь бактериофагом «не менее значимы, чем, скажем, между кишечной палочкой и слоном».

Среди РНК-содержащих вирусов самые большие и сложные – коронавирусы.

Патогенность микроорганизма во многом зависит от его химического состава. «На поверхности вируса гриппа есть два основных белка: гамагглютинин (H) и нейраминидаза (N). Именно по комбинации этих двух белков и называются вирусы, как H5N1», – объяснил вирусолог Ричард Уэбби в интервью журналу Nature.

«Вероятность пандемии вируса H5N1 значительно ниже, чем любого другого вируса гриппа – H1, H2 или H3, потому что H5 не так заразен для людей. Но если назвать вирус, который нам не хотелось бы встречать у людей, это будет как раз H5 из-за его высокой летальности», – добавил ученый.

Как правило, каждый вирус имеет определенную «мишень» в клеточном организме. Это определенный рецептор на поверхности клетки, к которому он может прикрепиться. Поэтому вирусу гепатита «подходят» клетки печени, а вирусу полиомиелита – нейроны.

Убийцы миллионов

Всего около 1000 известных болезней имеют вирусную природу. Вот лишь несколько примеров. Натуральная оспа, эпидемии которой опустошали Европу еще со времен Римской империи, была вызвана вирусом, возникшим в Восточной Африке 3000–4000 лет назад.

В 1905 году в Швеции началась первая крупная эпидемия полиомиелита, после чего вирус распространился и в других странах. Именно эта болезнь приковала к инвалидной коляске в 1921 году будущего президента США Франклина Рузвельта. В 1952 году в США от полиомиелита погибли 3145 человек, а парализованными остались больше 20 тысяч, пишет портал о науке Hi-News.ru.

Причиной пандемии «испанки» в 1918-1919 годах был вирус гриппа H1N1. Тогда заболели более 500 млн человек, погибли около 50 млн.

В 1957-1958 годах к пандемии привел вирус H2N2, тогда переболело от 20% до 50% населения Земли, погибли до 4 млн человек. Другой возбудитель гриппа, H3N2, вызвал пандемию 1968-1969 годов, от которой тоже погибли до 4 млн человек, пишет ТАСС.

Вирус Эбола был впервые обнаружен в 1976 году в Заире (ныне Демократическая Республика Конго). Летальность этого заболевания достигает 90%. Эпидемия 2013-2016 гг. привела к смерти 11,3 тыс. человек в Гвинее, Сьерра-Леоне и Либерии.

«Гонка вооружений» на клеточном уровне

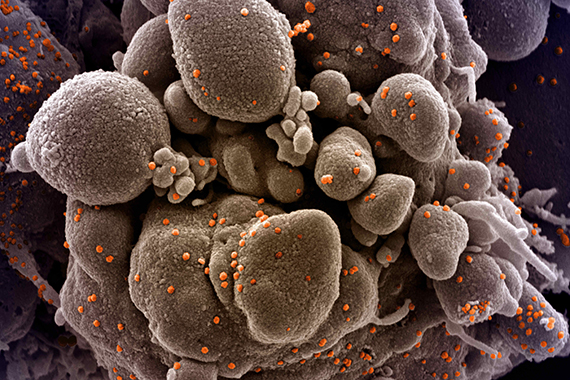

Когда вирусы попадают в организм, уже в слизистой оболочке (например, носа) часть из них поглощают иммунные клетки, макрофаги. Те вирусы, которые успевают проникнуть в кровь, атакуются другими иммунными клетками – B-лимфоцитами. Часть пораженных вирусом клеток уничтожается еще одной разновидностью «бойцов» иммунной системы – Т-киллерами.

Одновременно в других зараженных клетках вырабатываются специальные белки – интерфероны, которые блокируют работу чужеродных нуклеиновых кислот, не давая паразиту размножаться.

Как бы то ни было, клетки хозяина могут бороться с вирусом, только нарушая собственный обмен веществ или структуру. «Все защитные реакции клетки ведут к самоповреждению», – подчеркнул Вадим Адол.

В ответ на реакцию организма в вирусе нарастает аналогичная активность, тоже направленная против клетки. Результат этой разрушительной активности вируса во многом похож на действие врожденного иммунитета – в частности, происходит угнетение синтеза белков.

Противостояние вируса и иммунной системы некоторые биологи сравнивают с «гонкой вооружений».

«Множественные, многослойные системы защиты составляют существенную часть геномов всех клеточных организмов… с другой стороны, взлом защиты – одна из основных функций генов у вирусов с большими геномами», – отметил Евгений Кунин.

Система «паразит – хозяин» постоянно эволюционирует, потому что иммунная система развивает новые защитные механизмы, а вирус – способы их «взлома», добавил он.