Восьмилетняя девочка, измученная температурой, просыпается среди ночи. Возможно ей приснился страшный сон, а возможно она наконец-то почувствовала себя лучше – жар отступил, и она хочет позвать маму или папу – кого угодно.

И вдруг осознает, что не может не то что крикнуть, а даже вымолвить слова. Пытается вскочить с постели – ноги не слушаются. Трудно даже представить себе ужас и отчаяние маленького ребенка…

Не слышит, не говорит и не ходит

Нина Субботина (1877-1961) заболела тяжелейшей формой скарлатины. В конце ХIХ века смертность среди детей была очень высокой и подобные заболевания почти не оставляли шансов. Ее спас Нил Филатов, знаменитый детский врач – по счастливой случайности он работал вместе с Ольгой Соколовой, родной тетей девочки. Филатов был одним из первых врачей в мире, кто выдвинул идею о необходимости специальной подготовки врачей для детей, педиатров. Это было важно и в этом было много личного – двое детей Нила Федоровича умерли в детстве от дифтерии.

Нина всю жизнь вспоминала своего спасителя, его «ласковую сердечность». Он сделал все возможное и невозможное чтобы спасти девочку. То, что девочка выжила, – это чудо.

Но отныне она не слышит, не говорит и не ходит. Ей понадобилось четыре года, чтобы встать на костыли и научиться хоть как-то самостоятельно передвигаться. Она поднялась с постели в 12 лет, после шести ортопедических операций и двухлетнего лечении в Одессе и Евпатории.

Никто в семье не был готов к тому, что произошло, но горевать было некогда, решили вытягивать Нину из ужасного положения, в котором она оказалась. Все – родные, знакомые, сплотились вокруг маленькой Нины – опекали, помогали и так будет всегда. На протяжении всей ее жизни они будут рядом.

Отец распахнул окно и впустил в комнату звездное небо

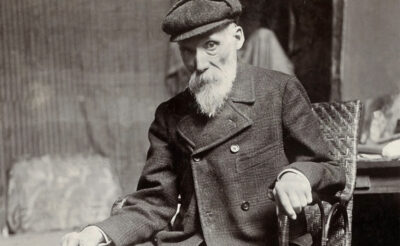

Михаил Глебович Субботин, отец Нины, рано осиротел, воспитывался в Московском сиротском Набилковском училище, чудом поступил в Горный институт. В юности помогал матросам разгружать ящики с фруктами, питался побитыми лимонами. Все преодолев, Михаил Глебович стал важным человеком, крупным чиновником – организовывал работу железных дорог, руководил заводами.

Отец безмерно любил свою дочь, но даже он, повидавший в жизни многое, не понимал, как вернуть Нину к жизни, как убедить ее в том, что для нее еще не все потеряно? Мама пыталась помочь дочери с помощью «земных» занятий – учила рукоделию, показывала, как делать искусственные цветы. Они получались почти как настоящие, необыкновенной красоты, но все это оставляло девочку равнодушной.

И однажды отец придумал – он распахнул окно и впустил в комнату звездное небо. Стал рассказывать Нине о звездах. Она слушала как завороженная… хотя ничего не слышала.

В тех письмах, которые дошли до нас, Нина Михайловна почти ничего не пишет о своих страданиях, переживаниях, связанных с глухотой или с невозможностью говорить. Известно, что девочка сама придумала язык жестов, с помощью которых общалась с родными.

Но это было потом, а в те страшные дни, каким образом отцу удалось привлечь ее внимание, зародить в ней интерес к звездам? Как он смог передать дочери всю свою увлеченность астрономией? Отец дал ей в руки свою астрономическую трубу, и Нина, забыв о времени, наблюдала в открытое окно за звездами. Так неожиданно астрономия спасла ее, стала способом общения с миром, а звездное небо отныне будут ее обителью, ее местом силы.

Прошла дома весь курс женской гимназии

Был еще один человек, который сильно повлиял на Нину – ее тетя, Ольга Соколова. Она окончила Бернский университет, получила степень доктора медицины. Ольга начала учебу в России, проучилась два года у Ивана Сеченова вместе с Иваном Павловым и Сергеем Боткиным, а потом, когда женщинам закрыли доступ к образованию, уехала в Швейцарию. Закончив образование, она вернулась в Москву и полностью посвятила себя профессии. Лечила только женщин, для пациенток это было привычнее и комфортнее, чем помощь врача- мужчины, ездила за границу на лекции западноевропейских научных знаменитостей. пробивала русским женщинам дорогу к высшему образованию. На примере тети, Нина поняла, что все достижимо усилиями и трудом, если есть свобода.

В семье Субботиных, большой, шумной и веселой, считалось делом чести дать детям достойное образование, как мальчикам, так и девочкам (Нина была старшей, у нее было четыре брата и сестра). Нина к девяти годам говорила на двух языках, прекрасно рисовала, ее готовили к поступлению в женскую гимназию. Планы пришлось изменить. Отец и тетя стали ее учителями – они прошли с ней весь курс женской гимназии. Выяснилось, что Нина еще очень талантлива в математике.

Личная обсерватория одной девушки

Девочка подросла. Ни о каких балах или другом времяпрепровождении, свойственном ее возрасту, речи не шло. Нину явно интересовало другое. Отец вводит ее в свой круг – знакомит с учеными, изобретателями, путешественниками. Он является членом многих научных сообществ и часто берет Нину на заседания.

В 1895 году семья переезжает в Петербург, и Нина наконец то знакомится со знаменитой Пулковской обсерваторией.

Ей хочется получить высшее образование, но университеты России по-прежнему не принимают девушек, а высшие Бестужевские курсы требуют диплом об окончании гимназии, которого у нее нет. И тогда Нина Субботина, со свойственной ей решимостью, начинает самостоятельно осваивать профессию астронома. В ее распоряжении научная библиотека Русского географического общества, библиотека Русского астрономического общества.

В Собольках под Москвой, где находилось имение Субботиных, по проекту отца была создана «частная» обсерватория, специально для Нины. Отец подарил ей все необходимое оборудование, включая рефрактор Рейнфельдера. Отныне Нина наблюдает за солнцем, а результаты, таблицы и рисунки, посылает в Цюрих и во Францию известному в Европе лидеру астрономов-любителей Камилю Фламмариону.

Он и посоветовал ей заняться изучением солнца – проследить связь солнечной активности, изменений на поверхности солнца с погодой. Благодаря Камилю публикации Субботиной появились в бельгийских. французских, немецких научных журналах. Она становится членом Бельгийского и Французского астрономических обществ, получает известность среди коллег. В1899 году 22-летнюю Нину избрали действительным членом Русского астрономического общества.

Затмение

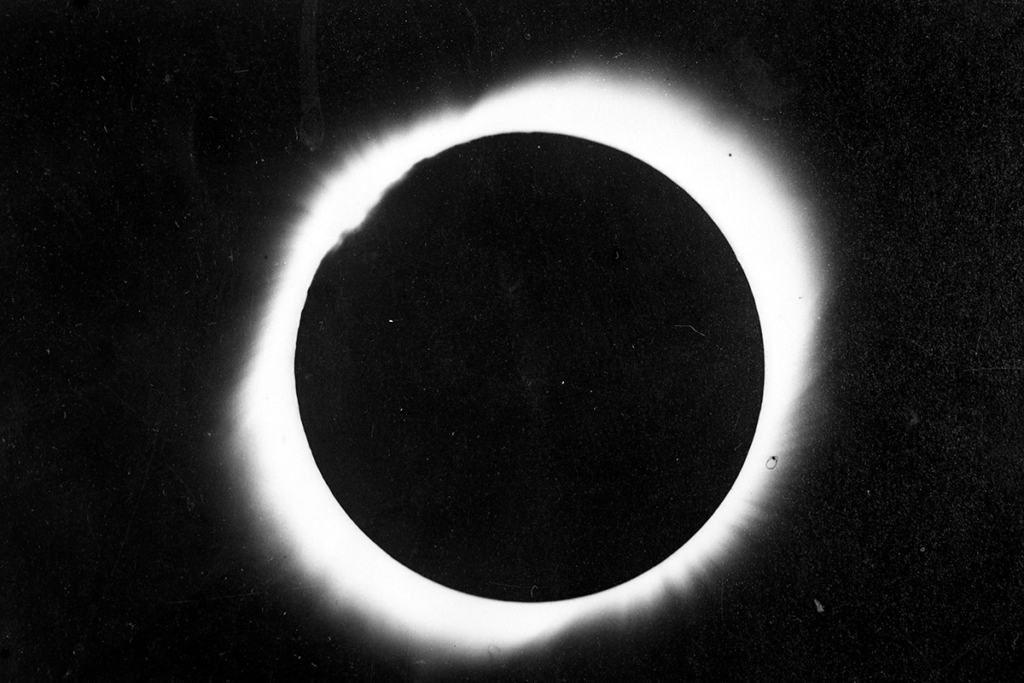

В 1905 году Нина начинает готовится к наблюдению за первым в ее жизни солнечным затмением. Это знаменательное событие в жизни любого астронома. и Они готовы ехать в любую точку земного шара, где, по их расчетам, затмение будет лучше видно. На сей раз все встречаются в Бургосе (Испания). Нину сопровождает добрая половина семьи – боятся отпускать ее одну.

На фото того времени она выглядит сдержанно-отстраненной, но стоит прочесть, как она описывает солнечную корону, как сразу вспоминаются слова: «Астроном должен любить астрономию, как Данте Беатриче». Нина пишет: «О, какая красота!…Она вся белоснежная, кроткая, точно из хлопьев ваты. Цветных оттенков в ней нет. Небо около нее совсем темное, иссиня-черное. Неужели все это был не сон? Неужели все это мы видели здесь, на земле, на нашей планете?».

Кровавые мозоли от костылей

В Испании она встречает столько единомышленников, столько увлеченных людей, которые тоже бредят звездами. Со стороны кажется, она с легкостью слышит их, разговаривает с ними, обсуждает все, что знает, о чем думает. Но это не так. Все – через преодоление.

Никто, кроме самых близких, не знает о кровавых мозолях от использования костылей, о том, что каждый шаг давался ей с трудом, она могла опираться лишь на кончики больших пальцев. О бесконечных падениях, ушибах и переломах. О том, как опасно передвигаться по улицам, будучи глухой. После этих встреч Нина понимает, что без профильного образования не обойтись. Она становится вольнослушательницей Бестужевских курсов, посещает лекции. Вместе с ней – сестра Оля, которая на пальцах «пересказывает» Нине то, о чем говорит лектор, а она уже сама делает зарисовки таблиц и диаграмм. «Я точно человек с другой планеты, попавший сюда случайно и приспособляющий себя к иным формам жизни».

Помимо учебы, она постоянно ведет астрономические наблюдения, принимает участие в различных научных сообществах. Зная в совершенстве иностранные языки, переводит научные работы зарубежных ученых, становится член- корреспондентом Общества любителей мироведения. Там же на заседании, состоялся ее первый публичный доклад. Все было весело и не страшно. Председатель зачитал текст ее доклада, а сама она продемонстрировала опыты, общались при помощи доски и мела.

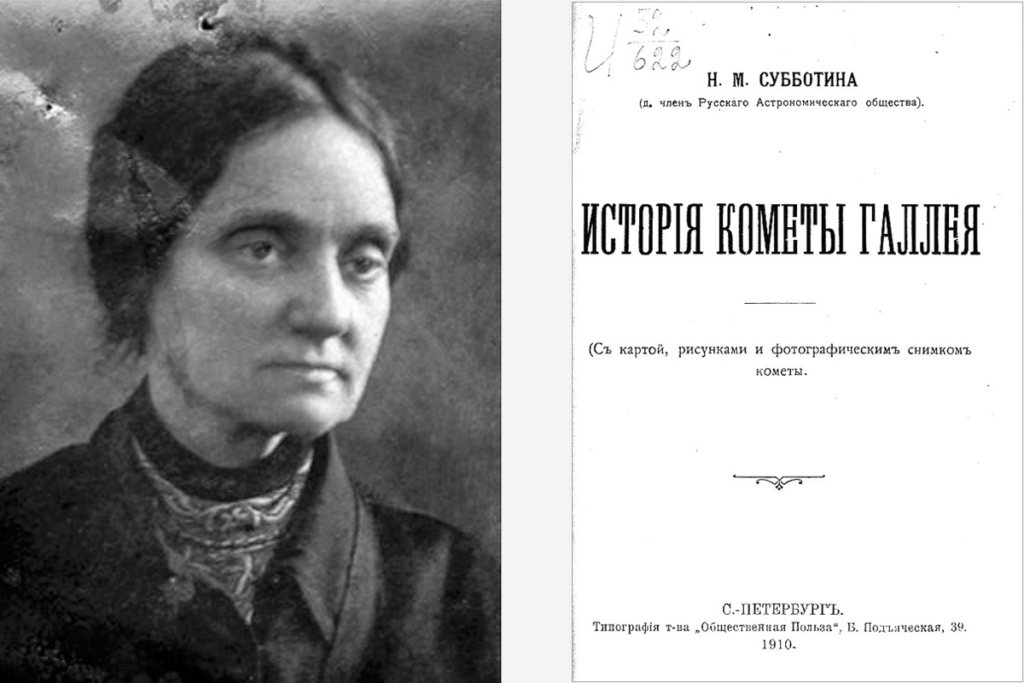

Книга о комете Галлея

На дворе 1909 год. К Земле приближается комета Галлея. Ажиотаж вокруг этого события огромен. Суеверия, небылицы, научные изыскания – все смешалось. Комета вызывает почти мистический ужас, пишут, что в ее хвосте содержится смертельный яд, который может уничтожить все живое. Комета- кара за грехи людские, ее приближение всегда вызывает страшные события на земле. Поэты- Александр Блок, Игорь Северянин, Николай Гумилев и многие другие посвящают ей возвышенные стихи.

У Нины Субботиной комета тоже вызывает интерес, только сугубо научный, она решает написать книгу об этой комете и самостоятельно проводит сложнейшие расчеты в Пулковской обсерватории, точно знает где и когда ее ожидать. Но 10 ноября 1909 года, в разгар работы над книгой, на руках у Нины умер отец. Она смогла вернуться к работе над монографией «История планеты Галлея» лишь спустя несколько месяцев, нарушив тем самым сроки сдачи рукописи, и теперь вынуждена печатать книгу на свои средства. Но она ни о чем не жалеет – изучение кометы спасло ее от отчаяния, помогло пережить смерть отца.

Книга вышла в 1910 году – огромный труд, который дался ей концентрацией всех сил. И это был успех. Нина Субботина удостаивается премии имени государя императора «за выдающиеся работы по астрономии, географии и соприкасающимся с ними науками» от Российского астрономического общества.

Наука – прибежище в мире, где сложно найти правду

Астрономия – ее жизнь, но с такой же страстью (почти) она любила театр, литературу, живопись. Она часто вспоминала детство. Мама и тети дружили со знаменитой актрисой Марией Ермоловой, вся семья обожала Малый театр, где она служила. Дома было принято ставить домашние спектакли. Нина Михайловна вспоминала, какое невероятное впечатление произвела на них всех опера Верди «Аида», как отец распевал арии из «Аиды», а мама ему аккомпанировала.

Спустя много-много лет, пожилой женщиной, она отправилась в оперу – захотелось «послушать» эту музыку крошечными остатками слуха», писала она в письме. Значит она все же что- то слышала…

Нина допускала, что при других обстоятельствах могла бы, возможно, стать художницей или романисткой. Ей интересен Лев Толстой, она во многом с ним была не согласна, но мечтала увидеться, поговорить по душам, понять. Она хотела написать книгу, чтобы рассказать о настоящих людях, которых Бог послал ей на жизненном пути, разобраться, что в них было такого особенного. Ей так хотелось найти правду в искусстве, хоть маленький отблеск ее, но пришлось признать – «наука мне больше даст ее» Наука как прибежище, как спасение в мире, где так сложно найти правду.

Телескоп из картона

Поиск правды, занятия астрономией – все пришлось отложить: началась Первая Мировая Война. В Собольках, где когда-то все было пронизано счастьем, где она провела столько волшебных моментов, наблюдая за звездами, открыли лазарет для раненых. Вот она, правда жизни.

Нина вместе с мамой и Олей ходят работать в лазарет волонтерами. Она организовала библиотеку для выздоравливающих, учила их плести гамаки. Кругом много беженцев, потерявшихся детей. Нина помогает их разыскивать. Непонятно, как ей это удается, – люди почти сплошь неграмотные, а она может общаться только при помощи письма. Каким-то образом справлялась, гнала время, чтобы все это побыстрее закончилось и можно было вернуться к звездам. Но вместо этого случилась Революция.

Ее привычный мир разваливался на части, что она могла сделать? Тот человек, который когда-то устанавливал оборудование в ее обсерватории в Собольках, теперь стал комиссаром и приехал «забрать» их родовое имение. Ни дома, ни обсерватории у нее больше нет.

Семья переезжает в Сормово – Нине неожиданно предложил работу местный Пролеткульт – организовать обсерваторию и курс популярной астрономии. Это был шанс вернуться к звездам и это была первая в жизни Субботиной официальная работа по профессии.

Астроном должен уметь все, шутила Нина. Чем ей только не пришлось заниматься: она разыскивает беспризорников, организовывает школьные коммуны, собирает вместе с детьми травы, ягоды – кругом тиф, малярия, туберкулез, а аптеки пусты. Нет еды, одежды. Но она сооружает телескоп из картона и сохранившихся объективов и продолжает наблюдение за звездами

Череда бед и потерь

В 1934 году, благодаря своим коллегам и друзьям Нина Михайловна получила персональную пенсию, совсем маленькую. А в 1937, с ужасом узнала, что творится в любимой Пулковской обсерватории. Ее товарищи, те, кто хлопотал о назначении ей пенсии – кто в тюрьме, кто расстрелян. «Дело Пулковских астрономов» отозвалось в сердце страшной болью.

Во время Великой отечественной войны Нину эвакуировали в Ташкент. Младшая сестра Оля, ее муж и их дети остались в Ленинграде – и погибли, последние, кто оставался у Нины от когда-то большой, дружной семьи. «Хотела бы погибнуть вместе с ними», – напишет она. За последние годы жизни, это наверное, был единственный раз, когда она позволила себе написать о том, что чувствует.

Оставшись одна, она переехала в Дом ветеранов науки. Все свое время посвящала любимым звездам, изучала древнегреческую астрономию, посещала съезды астрономических сообществ. Вспоминала молодых женщин, с которыми познакомилась в Доме ветеранов после войны. Они были – кто без рук, кто без ног, со страшными увечьями, последствиями бомбежек, но сколько в них было жажды жизни, стремления к знаниям. Как они на костылях, на протезах, преодолевая грязь, снег, давку в трамваях, добирались через весь город до места учебы и никогда не отчаивались.

Выстукивала мемуары одним пальцем

Последние годы жизни были особенно тяжелыми: ухудшилось зрение, случился «костыльный паралич» рук. Нина Михайловна не могла больше писать, но тоже не собиралась сдаваться. При помощи друзей приобрела пишущую машинку и выстукивала одним рабочим пальцем свои воспоминания.

Она почти никогда не писала о лишениях, об одиночестве, но иногда эмоции зашкаливали и плотина прорывалась: «Я не трус, не думайте это… Только подчас жизнь ранит очень глубоко и есть какое-то утешение сознавать, что твоя мысль работает на пользу человечества (хотя бы в самом маленьком размере)…человеку надо, чтобы у него была цель».

Болезнь приговорила ее к жизни в одиночной камере, сказал кто-то о Нине Михайловне. Вопреки прогнозам, она прожила жизнь, полную смысла и страсти, стала одной из первых российских женщин-астрономов, «гонялась» за солнечными затмениями по всему миру, писала книги. Вокруг нее всегда собиралось множество прекрасных людей, а ведь общаться она могла только при помощи писем, жестов и взглядов.

Для многих она стала источником вдохновения и силы, «потому что если она смогла, значит, сможем и мы», – написала историк Ольга Валькова, автор единственной на сегодня биографии Нины Субботиной «Жизнь и удивительные приключения астронома Субботиной»