А за коня он взял козла

Для тех, кто не в теме, РС – абсолютно ничего не значащая аббревиатура. А для тех, кто так или иначе сталкивался с рассеянным склерозом, это трагедия, кошмар и приговор. От него никто не застрахован, он может подойти в любой момент и в любом возрасте. И всегда незаметно.

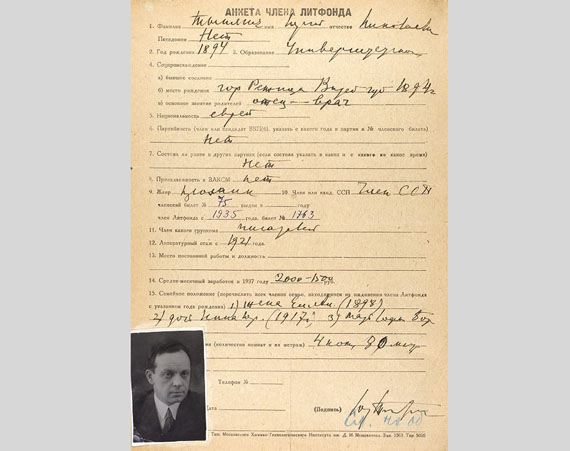

Юрий Николаевич Тынянов родился в 1894 году в городе Режице Витебской губернии. «Город был небольшой, холмистый, очень разный. На холме – развалины ливонского замка, внизу – еврейские переулки, а за речкой – раскольничий скит. До войны город был Витебской губернии, теперь – латвийский. Староверы были похожи на суриковских стрельцов. Женщины ходили в ярких шубах, от которых снег горел», – вспоминал он о городе своего детства.

Тынянов рос здоровым, шустрым, любопытным и доверчивым. Однажды дядя пошутил над ним – дал яблоко, сказал положить под подушку и пообещал, что наутро там будет два яблока. Так оно и вышло. Паренек даже не подумал, что втрое яблоко могли подсунуть ему ночью. «Я поверил в это как в самое обыкновенное и радостное, чуть не научное явление», – признавался писатель.

В 1904 году все семейство переехало в Псков. Десятилетний мальчик поступил в тамошнюю гимназию, у него появились первые приятели-сверстники, вместе с которыми он, ничего не боясь, облазал всю тамошнюю крепостную стену. Запоем читал, в основном, приключения. Позже влюбился в цирковую наездницу. Играл в бабки (их там называли козатами).

Гимназия была окончена в 1912 году, за ней последовал историко-филологический факультет Петербургского университета, пушкинский семинар Семена Афанасьевича Венгерова.

Влюбился в Пушкина и возненавидел пушкинистов: «малые дела, смешки, большое высокомерие. Они изучали не Пушкина, а пушкиноведение».

Где Пушкин, там и Кюхельбекер. Словом, вся эта, если и не эпоха, то плеяда.

Женитьба на Елене Александровне Зильбер, женщине с характером. Тынянов безумно влюблен:

В комнате Леночки – пудра и духи,

В комнате Леночки пишутся стихи.

Рождение дочери, тоже обожаемой. Вениамин Каверин, брат Елены Александровны, писал в воспоминаниях: «Он изображал собаку, кошку, лошадь – и все было не так: лошадь мяукала, кошка лаяла, собака становилась на задние лапы и заливисто ржала.

Он сажал дочку на колено и, подбрасывая, пел по-немецки:

Портной пустился в путь со зла,

А за коня он взял козла,

Паршивый хвост ему взнуздал

Его аршином погонял,

Аршином бьет, иглою шьет

И едет задом наперед».

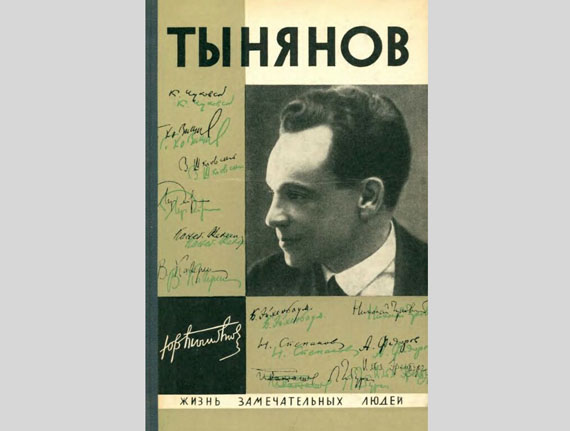

Ираклий Андронников писал о Юрие Николаевиче: «Он был невелик ростом. Пропорционален. Изящен. Пластичен. Слушая вас, подавался слегка вперед с полуулыбкой очаровательной и совершенно естественной, хотя в этом легком повороте головы, чуть склонясь и чуть-чуть повернув к собеседнику ухо, было что-то от галантных портретов восемнадцатого столетия.

Когда же к нему обращались старшие или дамы, Юрий Николаевич становился сверхувлекательным. Говорил любезно, с улыбкой, «упадая» на ударное слово и слог, отчеканивал».

Диплом был получен в 1918 году, революция прошла незаметно. Венгеров оставил Тынянова на университетской кафедре. Молодой ученый вступает в Общество по изучению поэтического языка, более известное как ОПОЯЗ, выступает с лекциями в Институте истории искусств, начинает издаваться. А в 1925 году пишет свой первый художественный роман – «Кюхля», о Вильгельме Кюхельбекере.

С этого момента в жизни Юрия Николаевича красной нитью пойдут три сюжетные линии – научная деятельность, историческая беллетристика и болезнь, которая как раз тогда впервые заявила о себе.

Снимите левый ботинок

Первое время РС – болезнь нежная и деликатная. Незаметная и совершенно нестрашная. Ну, заболела нога. Ведь потом же прошла. Мало ли. На каждый чих не наздравствуешься.

Затем в жизни Тынянова появилась тросточка. Окружающие были уверены, что это – озорство и эпатаж историка, погруженного в те времена, когда трость была частью туалета практически каждого мужчины.

Похоже, он сам в это верил. Такое бывает. Купишь что-нибудь, не зная почему, а спасительное подсознание сразу подсовывает тебе самую удобную причину.

Но уже в 1928 году Тынянов пишет Шкловскому: «Нога болит, с трудом передвигаюсь, то лучше, то хуже. Вероятно, что-то с костью или общее. Мешает, потому что лишает физического ума, ясности в мышцах».

К боли в ноге прибавляются онемение, спазмы, ощущение холода. Доктора говорят разное, да он серьезно и не лечится.

Ситуация, однако же, становится совсем безрадостной, больше отмахиваться от болезни нельзя, и в конце все того же 1928 года он отправляется на консультацию к берлинским докторам. И – великое счастье! Те единодушно говорят, что ничего серьезного, всего-навсего спазмофилия.

В эйфории он пишет тому же приятелю Шкловскому: «Врачи здесь смотрят не так мрачно на мою болезнь – говорят, что пока еще нет той страшноватой болезни, которую находили у меня дома. Пока. Дело в нервах – вазомоторные нервы у меня взбудоражены и на каждое маленькое приказание извне отвечают с демонстративным азартом, как рыжий в цирке. Это и есть спазмофилия, моя болезнь, болезнь редкая, но довольно скверная… Лечусь я, правду сказать, довольно мало. Принимаю углекислые ванны для ног. Излечил меня (частично, конечно) по общему мнению, Кисловодск».

Увы, немцы ошиблись. Или решили до поры до времени не огорчать советского ученого. Понимая, что помочь ничем нельзя, подарили ему еще несколько лет относительно безмятежного существования.

Рассеянный склероз играет с человеком, словно кошка с мышью. Вдруг наступает ремиссия, практически полная. Диагноз немцев подтверждается, ура! Тынянов бодр и легок, он едет на Кавказ, где скачет по горам, не чувствуя никакой боли.

Но подобные ремиссии случаются все реже, а потом и вообще сходят на нет. Обострения все чаще, продолжительнее, яростнее. Юрий Николаевич вот только что был абсолютно здоров и подвижен, а тут оседает в квартире, не может неделями покинуть ее.

«Безутешная болезнь», – так говорил Тынянов про свой рассеянный склероз.

Человек в подобной ситуации хватается за любую, даже самую абсурдную надежду выздороветь. Юрий Николаевич не исключение. В 1935 году он едет в Париж. Как не поехать, ведь, говорят, французы, наконец, изобрели какую-то вакцину, способную полностью победит болезнь.

То записывается на прием к ленинградскому профессору Плетневу. Тот, надо отдать ему должное, даже отказывается осматривать ученого.

– Профессор, вы не разденете меня, не посмотрите?

– Я могу вам сказать: снимите левый ботинок, у вас плоскостопие.

– Да, это так, – ответил Тынянов.

– Значит, не надо раздеваться.

Друзья спрашивают доктора: почему? Обвиняют в отступлении от клятвы Гиппократа. Тот лишь разводит руками:

– Я не умею лечить рассеянный склероз, я только могу узнавать его. Буду задавать вопросы, пациент будет отвечать, да и будет ждать, что я скажу… А у меня нет этого. Пускай лучше он думает, что профессор невнимательный.

Шкловский писал о своем друге: «Болезнь была как будто медленная – то глаз поворачивался не так, как надо, и видение начинало двоиться, то изменялась походка, потом проходило».

РС, между тем, прогрессирует все быстрее. Организм постоянно подводит. Бром, мышьяк, хинин, гимнастика, массаж, какие-то целительные ванны. Лечение не помогает, а, напротив, утомляет еще больше.

Масла в огонь добавляет жена – вместо поддержки и помощи от нее достаются упреки (Надежда Мандельштам впоследствии назовет ее ведьмой).

Ученый в отчаянии: «Врачи стали со мной обращаться почтительно, как будто хотят укутать в вату, чтоб не разбился. Очень хочется еще пожить: с глазами, с руками, ногами. Головой. Друзьями».

Становится все хуже. Выходит прогуляться в сад и падает на ровном месте. Дома держится за стены.

Спасает одна лишь работа. Роман о Пушкине. Однако же и он дается нелегко.

А ведь по тексту этого не скажешь! Текст свежий, восхитительный, образ сменяет новый образ, еще ярче прежнего.

«Николинька Трубецкой был мал ростом, ленив и толст, желт, как лимон. Старый дед доживал свой век и крепко зяб, поэтому зимою непрерывно топили, а летом не открывали окон. Слуги ходили по дому как сонные мухи. В комоде было тихо, душно и скучно. Казалось, и молодые вместе со стариком доживают свой век. Николинька не играл в мяч и не бегал взапуски, он был сластена, лакомка, и нежная тетка его закармливала».

И в письмах близким, тоже образы, и тоже очень сильные:

«Меня болезнь ест, как мыши едят хлеб, и я сейчас, как пустой амбар с мышиными следами. Как в таком помещении придется прожить чего доброго – 10 лет, – ей-богу не понимаю».

«Новостей у меня нет, я никуда не хожу – не на чем».

«Спинной мозг хлещет по ногам, и они у меня стальные».

Хуже всего дело обстоит с наукой. Она требует гораздо большей концентрации и, вместе с этим, гораздо дороже Тынянову, чем историческая беллетристика. Чуковский писал еще раньше, когда Юрий Николаевич был на коне: «По какой-то непонятной причине Тынянов-ученый не любил Тынянова-художника, держал его в черном теле, исключительно для домашних услуг, и давал ему волю лишь в веселой компании, по праздникам, когда хотел отдохнуть от серьезных занятий».

Но сейчас не до выбора. Нужно делать хотя бы что-нибудь.

Пришла война. Тыняновы отправились в эвакуацию. В блокадном Ленинграде легкомысленно остаются упаковки редкого французского лекарства. Когда-то на них возлагались большие надежды, но сейчас они не помогают.

В текст все чаще проникают собственные ощущения болезни. Голова валится на грудь, дыхание то и дело прерывается. Ученый, по сути, прощается с жизнью. А тем временем Пушкин прощается с юностью:

«Выше голову, ровней дыхание. Жизнь идет, как стих. Но прежних сердца ран, глубоких ран любви, ничто не излечило». Сознание меркнет, уходит и где-то блуждает, а потом вновь возвращается.

Вот Тынянов совсем не встает, переходит с письма на диктовку. Тремор, зрение почти что на нуле. И в 1943 году Юрий Николаевич умирает от пневмонии. Роман пополняет число великих произведений, не оконченных из-за болезни и смерти их автора: «Мертвые души», «Похождения бравого солдата Швейка», «В поисках утраченного времени».

Его хоронят на Ваганьковском. Происходит какая-то путаница, ошибка в объявлении, и на прощание с великим человеком никто не приходит. Илья Эренбуг пишет: «Я был на его похоронах… Тынянов был не ко двору и не ко времени. Газеты даже не сообщили о его смерти. Гроб стоял в маленькой комнате на Тверском бульваре, и веночки были из бумажных цветов – попроще, поскромнее. Я стоял у гроба и думал: мы хороним одного из самых умных писателей наших двадцатых годов».

А через считанные месяцы с ним рядом ложится и жена, Елена Александровна, «Леночка», «ведьма».