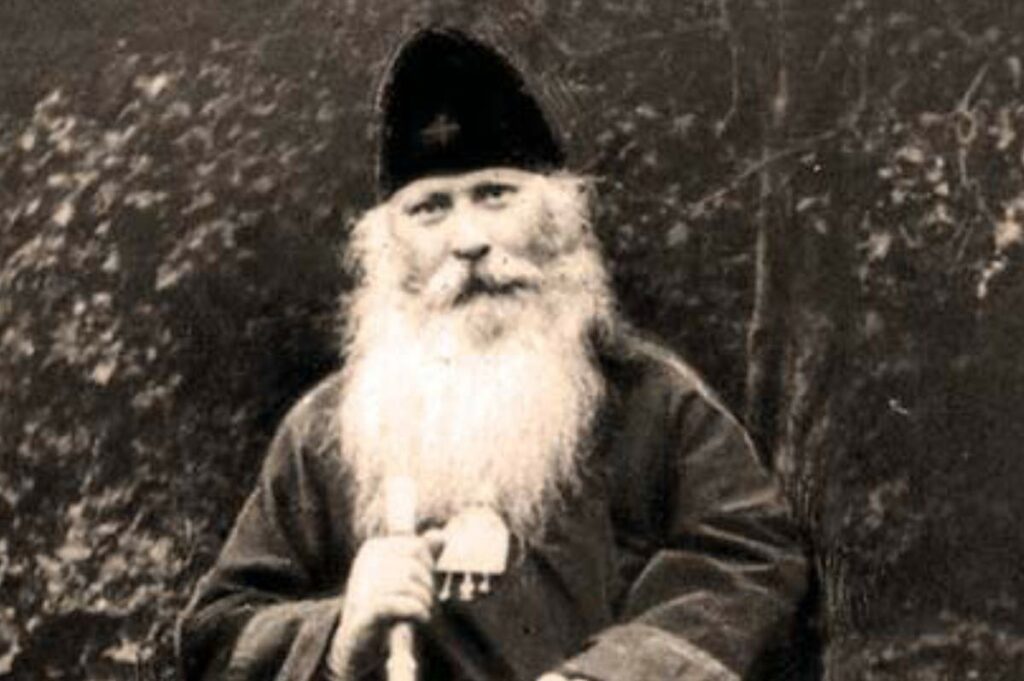

В течение 13 лет Анна Патрикеева, будущая схимонахиня Иоанна, сопровождала своего духовника, епископа Серафима (Звездинского), в ссылках. Она была келейницей, хлопотала о жилье, обустройстве, продуктах; была медсестрой, сиделкой, помогала совершать службы, читала и пела.

Мать Иоанна происходила из очень богатой купеческой семьи. В самом центре Москвы, на Театральной площади, находился дом, где жили несколько поколений семейства Патрикеевых, и известный ресторан «Большой патрикеевский трактир». Родителям Анны принадлежала усадьба в Старосадском переулке, где они жили зимой, а на лето семья переезжала в особняк в Химках, построенный по проекту Шехтеля. Недавно этот памятник русского модерна был передан больнице святителя Алексия под реабилитационный центр для раненых.

Все Патрикеевы занимались благотворительностью, особенно много жертвовали на монастыри и храмы. Собственно, и родители Анны познакомились благодаря тому, что их семьи участвовали своими вкладами в строительстве храма в Гефсиманском скиту в Троице-Сергиевой Лавре.

Сохранилось предание о том, как незадолго до смерти глава семьи (входивший в совет директоров двух крупнейших банков России), собрал своих детей и сказал, что предчувствует наступление страшных испытаний для страны и завещает им, что бы ни случилось, оставаться в России. «Лучше быть в лаптях, но со своим народом», – так часто вспоминала слова отца Анна Патрикеева, будущая схимонахиня Иоанна.

Потеряв все, будущая схимница оказалась в разваливающемся доме с крысами, но говорила, что живет ни в чем не нуждаясь, потому что выполнила завещание своего отца никуда не уезжать из России. Еще говорила, что на каждую земную потерю Бог посылал ей утешение духовное.

«Зовут тебя Нюра»

Когда грянула революция, Аннеточке (так называли ее в семье) было тринадцать. Позади осталось детство, проведенное среди московских святынь. Анна вместе с родителями и няней часто бывала на службах в монастырях в центре Москвы: Иоанновском, Златоустинском, Чудовом – ставшем самым важным в ее судьбе.

С детства Анна мечтала о духовных подвигах. После поездки в Тихонову пустынь в подражание святому Тихону Калужскому, молившемуся в дупле старого дуба, она сделала в своем усадебном парке в Химках маленькую пустыньку для уединения, где можно было молиться, читать.

Чудов монастырь на территории Кремля стал любимым в семье Патрикеевых. Тогда там служили епископ Арсений (Жадановский) и архимандрит Серафим (Звездинский), по воскресеньям совершалась вечерня с общенародным пением. После смерти отца в 1914 году девочки Патрикеевы еще больше привязались к монастырю и наставникам.

Когда Анна попросила благословение на вступление в братство святителя Алексия в Чудовом, владыка Арсений благословил ее иконой и сказал: «Зовут тебя Нюра». И повторил, обращаясь к архимандриту Серафиму: «Слышите, отец архимандрит, зовут ее Нюра». Как будто напророчествовал дальнейшую судьбу: ведь в скором времени Анне Патрикеевой придется сменить родительские особняки на сараи, забыть про то, что когда-то ее звали Аннеточкой, и стать простой Нюрой, в ватнике и сапогах, ехать в товарных вагонах на край земли за любимым духовным отцом.

Чудов монастырь одним из первых пострадал во время революции. В результате обстрела Кремля в октябре 1917 года его стены были изрешечены пулями, два снаряда попали в митрополичьи покои, а после изгнания монахов в 1918 году в бывшем монастыре открыли пулеметные курсы.

В 1918 году, несмотря на завещание отца, по настоянию опекуна (отцовского брата) Патрикеевы попытались выехать из России. Но в Саратове их обокрали, и, прожив там несколько месяцев, семья вернулась обратно в Москву.

Анна заканчивала гимназию, мечтала принять монашество; ее духовные наставники, епископ Арсений и архимандрит Серафим, после окончания благословили отучиться на медицинских курсах, чтобы стать потом фельдшером в обители.

В июле 1922 года Анна закончила учебу, но работать по специальности не пришлось: в ноябре епископ Серафим (Звездинский) был арестован. И начались хлопоты – принести передачи в тюрьму, а оттуда – записки духовным чадам, быть связной между заключенным епископом и оставшимися на свободе.

После вынесения приговора в марте 1923 года владыка Арсений благословил Анну сопровождать епископа Серафима в ссылку. Было ей тогда всего девятнадцать.

Дочка моя, овечка моя

В одной из тюремных записок того времени владыка Серафим называет Анну приемной дочерью, и хотя не сохранилось документов о том, что юридически это было оформлено, но во всех последующих ссылках девушке разрешали сопровождать епископа в изгнание именно как приемной дочери.

«Дочка моя, овечка моя», – так ласково называл архимандрит Серафим маленькую Анну, когда она еще ходила к нему в Чудов монастырь. Никто тогда не мог представить, что эта гимназистка действительно станет ему дочерью.

Первая ссылка в 1922 году была в Зырянский край, в город Усть-Сысольск, нынешний Сыктывкар, сроком на два года. Туда за епископом Серафимом вместе с Анной отправилась и другая духовная дочь – Клавдия Ляшкевич. Заключенных везли отдельно, в столыпинских вагонах, вместе с епископом Серафимом ехал владыка Афанасий (Сахаров), владыка Николай (Ярушевич), священники из Петербурга.

Сопровождающие добирались отдельно, как ехать до неведомого Усть-Сысольска, никто не знал – знали только, что в Вятке надо сделать пересадку. В Вятке девушки нашли вагон с заключенными. «Мы отнесли передачу, у нас все приняли, а кроме того, мы взяли грязное белье и перестирали. Владыка наш так обносился, что заключенные смеялись: «Владыка, ваш подрясник вороне на гнездо не годится».

Тут же в Вятке мы купили на базаре сурового полотна и сшили в один день новенький летний подрясник», – писала схимонахиня Иоанна в воспоминаниях о начале скитаний.

Душа была готова на все лишения

О двух годах ссылки в Зырянском крае матушка Иоанна вспоминала так: «Настроение было радостное, душа была готова на все лишения за радость, данную Господом спутешествовать изгнаннику».

Служили каждый день литургию, днем ходили молиться в лес. «Здесь была у владыки и пустынька – вспоминает матушка, – круглый холмик вроде кафедры. Мы даже выложили на нем из белых камушков бордюр с надписью по-гречески «исполла эти деспота».

Здесь сбылось и долгожданное для Анны событие: «Приехала я барышней, а на 26 сентября 1924 года одел меня владыка в ряску и апостольник и стала я послушницей». Жили дружно, одной семьей с другими ссыльными из духовенства, много молились, часто служили. Еще и занимались с местными детьми: Анна преподавала детям местного священника французский и немецкий, а владыка Серафим задавал им писать сочинения.

Быстро пролетела зырянская ссылка, и в конце 1924 года они вернулись в Москву.

«Все понятно», – сказал следователь и больше не агитировал

Самое тяжелое только начиналось. После ссылки епископу Серафиму не разрешили вернуться на Дмитровскую кафедру. Потянулись годы скитаний, неустроенности, болезней. Вместе с владыкой так же постоянно переезжали его послушницы, Анна и Клавдия. Сначала жили в Подмосковье, потом год в Дивееве, после закрытия монастыря в 1927 году – пять лет в Меленках Владимирской области. Здесь владыка постриг Анну в рясофор – первую степень монашества.

В 1932 году послушниц и владыку арестовали. Схимонахиня Иоанна писала в дневнике о том, как ее уговаривали отказаться от монашества, убеждали, что надо строить народное счастье, делать людям добро, осчастливливать советским режимом. «С Богом ли? – спросила я. «Нет, без Бога».

«Без Бога не может быть счастья и не может быть его людям. Чем дальше от Бога, тем несчастнее они будут!»

«Все понятно», – сказал начальник и больше не пытался агитировать. Перевели в Ивановскую тюрьму, главный следователь там был молодой человек, сын протоиерея. Последовали ночные допросы, допрашивали 12 раз.

Матушка вспоминает о том, что и в тюрьме, как в зырянской ссылке, «Бог, молитвами владыки, давал твердость, такую радость, что следователи удивлялись: «Что это вы такая веселая?» «Радуйтесь и веселитесь, – сказал Господь, – яко мзда ваша многа на небесех». И только в конце добавляет: «Минуты страданий, пережитого страха, тревог, мук не стану описывать, Господь был прибежищем». Можно только догадываться о том, что тогда пришлось пережить в тюрьме заключенной инокине.

Могла ли я думать, что печаль даже до ада ждет меня…

Скоро послушниц выпустили, а епископу Серафиму дали новый срок: пять лет ссылки в Казахстане. Снова вместе с ним отправляются Анна и Клавдия. И как только немного обустроились в Алма-Ате, отремонтировали старый сарайчик, пришло новое назначение – в город Гурьев (сейчас Атырау), за 2000 км от Алма-Аты.

Добирались до Гурьева по тяжелейшему пути, владыка страдал от сердечных и печеночных болей, и он, и Анна перенесли малярию, были при смерти. Через несколько месяцев из Гурьева их отправили обратно, теперь в Уральск. Как будто хотели уморить скитаниями.

Ехали в Уральск – жара 45 градусов, а через несколько месяцев, зимой, в мороз минус 35 – новая повестка: в течение суток собраться и выехать в Омск, из Омска в Ишим.

Матушка в записках вспоминала, как однажды владыка Серафим поделился с ней переживанием: «Какие дивные слова мне открылись у премудрого Соломона: Премудрость вечна, премудрость сотворила человека, человек рождается с плачем, плач через все житие его…

Этот гимн премудрости надо заучить наизусть, – с чувством говорил владыка. – А вот я и тебе открою: «Услышит тя Господь в день печали», – сказал владыка.

Боже, и так мрак и печаль, неужели еще ждет печаль?! Господи, могла ли я думать, что печаль даже до ада ждет меня…»

В 1935-м в Ишиме закончился срок ссылки, но возвращаться, еще ехать куда-то не было сил. Владыка решил остаться на вольном поселении в Сибири. Атмосфера становилась все тревожнее, из Москвы узнавали о новых и новых арестах.

«Как приедет, напишет. Ждите»

11 июня 1937 года владыку арестовали. В ту ночь взяли в Ишиме 75 человек, всех носящих или носивших раньше духовный сан. Клавдия и Анна, как и раньше, дежурили с передачками у стен тюрьмы, хлопотали, выясняли, куда и когда направят владыку. 15 июля они видели его в последний раз – на вокзале в вагоне с другими заключенными.

Думали, что отправили в Омск, и много часов ждали у омской тюрьмы, но никаких известий не было, только видели, что два дня подряд отъезжали от тюрьмы грузовики, говорили, что духовенство отправляют в колонию.

26 августа у Анны приняли передачку, это дало надежду, что владыка жив.

До ноября Клавдия и Анна прождали владыку Серафима, потом уехали в Москву, но через несколько месяцев Анна снова вернулась в Омск, чтобы узнать о заключенном владыке. Ей сообщили, что отец ее выслан в восточные лагеря: «Как приедет, напишет. Ждите».

Она «прождала» до 1962 года – только тогда пришел ответ, что владыка скончался в лагере в 1943-м. Но и это было неправдой: владыку Серафима Звездинского расстреляли еще в августе 1937-го, ровно в тот день, когда у нее приняли передачку.

Матушка сделала все, что могла, чтобы память о владыке Серафиме сохранилась. Она берегла проповеди и письма владыки, составила его подробное жизнеописание, благодаря ей до современных христиан дошел образ священномученика Серафима таким живым и ярким.

Дмитровская «пустыня»

В 1940 году Анна переехала в Сергиев Посад, здесь в марте 1942 года ее постригли в мантию и схиму с именем Иоанна. Сбылось то, о чем она так долго мечтала. После пострига матушка уехала в Дмитров. Дмитров был последним ее пристанищем, здесь она прожила до 1980 года.

Схимницей она стала не только по названию. Несмотря на то что люди к ней приходили, матушка всегда стремилась к уединению. Она редко выходила за ворота своего домика, но посетителям отказать не могла, особенно детям.

Вспоминает Татьяна Васильевна Сергеева, выросшая в доме напротив: «Мы тогда были маленькие, девчонки, набегаемся, наиграемся, нарвем цветочков – и к матушке Иоанне. Я не боялась духовных лиц, у нас в Дмитрове жило много монахинь, и мама моя тоже была верующая. Матушка Иоанна никогда нас не прогоняла, встречала ласково, мы с ней вместе молились в ее келье, где вся обстановка была наполнена благостью, иконы на стенах от пола до потолка. Помолились – а потом она обязательно сажала нас чай пить».

Протоиерей Борис Гузняков вспоминал, как познакомился с матушкой Иоанной в 1957 году. Его, совсем молодого священника (отцу Борису тогда было 24 года), назначили служить в Дмитров и дали служебное жилье в большом старом доме. Прожив там какое-то время, семья батюшки была очень удивлена, увидев однажды на своем пороге женщину в одежде схимницы.

Матушка наблюдала за семьей священника и, когда прониклась доверием, пришла попросить об исповеди и причастии. Со временем схимонахиня Иоанна стала для семьи отца Бориса родным человеком, часто рассказывала о своей прежней жизни. «Однажды я заметил во время разговора с матушкой, что, наверное, очень трудно пережить столько потерь в жизни. На это она отвечала, что с каждой потерей земной она получала от Господа утешение духовное.

И все приходившие к ней чувствовали, что главное кредо схимонахини Иоанны было умение и стремление все в жизни объяснить проявлением воли Всевышнего».

Приходили к матушке за советом в трудных ситуациях, когда не знали, как правильно поступить. Она же старалась привести человека к пониманию, что самое главное – это любовь. «Когда мы любим близких – светло и отрадно на душе, присутствие мира и радости дает упокоение душей нашей. Изгоняй злые чувства, береги любовь, и Бог будет с Тобою», – так сохранила наставления матушки Ирина Коротеева, близко общавшаяся со схимонахиней в последние годы ее жизни.

Автор книги о схимонахине Иоанне Татьяна Ануфриева рассказывает, как пришла однажды к матушке после ссоры с мужем: «Всегда благодушная, на этот раз она потребовала сию же минуту просить у мужа прощения… «Подумай, Давид плачет о смерти своего гонителя и врага Саула, святая Фекла исцеляет своего искусителя… А ты не можешь простить мужа».

Однажды в Дмитрове, в 60-е годы, схимонахиню Иоанну навестила знакомая ее юности, тоже ставшая схимонахиней, Анна Теплякова. Сама гостья, матушка Анна, выросла в простой семье, но скудность обстановки схимонахини Иоанны ее глубоко поразила. В холодном нетопленном доме на диване, где спала мать Иоанна, крыса вывела крысят. Когда посетительница услышала про это (и увидела), то чуть не потеряла сознание, а матушка Иоанна взяла крысят и спокойно переложила в сторону.

«А ведь выросла в золоченых кроватках!» – удивлялась Анна Теплякова. Звала матушку Иоанну переехать к ней, в благоустроенное теплое жилье, звали ее и другие, родная сестра, духовные дети, но матушка наотрез отказывалась расставаться со своей убогой избушкой. Жила в одиночестве и в радости, не обращала внимания на крыс и холод. Самое главное, что это была ее пустыня, не хуже дупла старого дерева, о котором она мечтала в детстве.

В последние годы жизни схимонахине Иоанне пришлось переехать в комнату в коммунальной квартире, так как ее старый дом пошел под снос. В коммуналке жила многодетная семья, но матушке и тут удавалось пребывать в затворе. Выходила она из комнаты только ночью и оставляла на кухне для соседских детей шоколадные конфеты, которые по ее просьбе покупали ее помощницы.

Матушка Иоанна скончалась 21 июля 1980 года. Она хотела, чтобы ее похоронили рядом с родными на Пятницком кладбище в Москве. Но в то время в столице проходила Олимпиада, и матушка осталась в Дмитрове, на скромном старом кладбище, как будто и после своей смерти отреклась от своей воли, как она отрекалась от нее всю жизнь.

При подготовке публикации использована литература:

Житие епископа Серафима (Звездинского). (Жизнеописание Владыки, оставленное на основе дневников схимонахини Иоанны). – Париж: ИМКА-Пресс, 1991.

Ирина Пятилетова. Анна из рода Патрикеевых. – Дмитров: Образовательный проект «Берега», 2018.

Инна Менькова. «Твой я, Господи!..» Жизненный путь и труды священномученика Серафима (Звездинского), епископа Дмитровского. – Москва: ПСТГУ, 2015.

«…Оставляю вам Анну». О схимонахине Иоанне, духовной дочери священномученика, епископа Серафима (Звездинского). Составитель Татьяна Ануфриева-Мирлас. – Москва: Издательский Совет Русской православной Церкви, 2006.