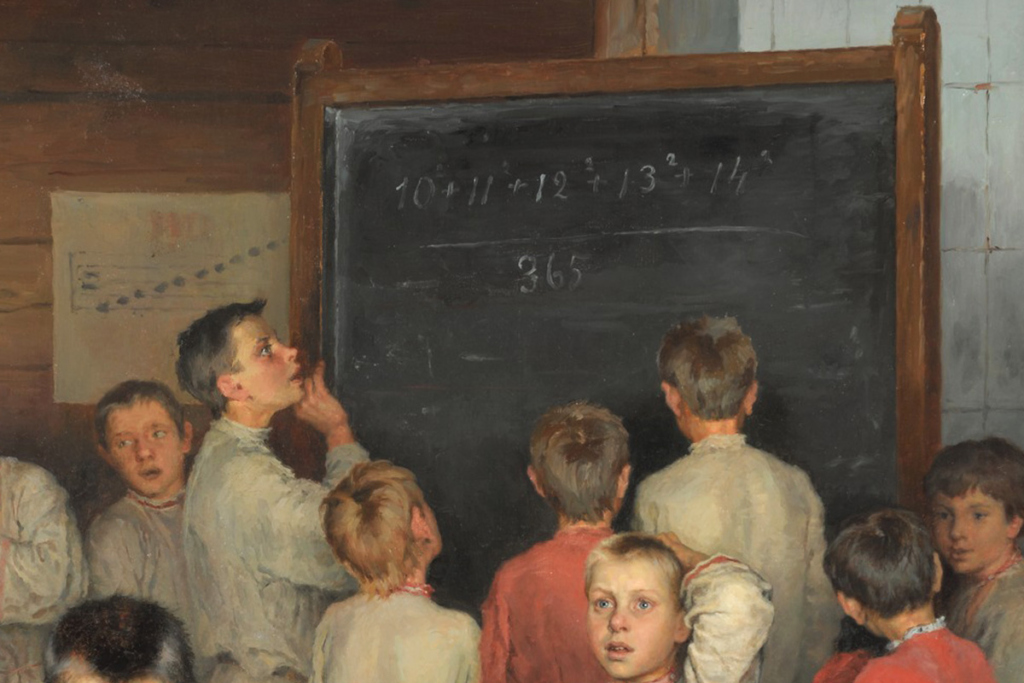

Картина «Устный счет. В народной школе С.А. Рачинкого» Николая Богданова-Бельского многим знакома с детства. Для кого-то это просто симпатичная картинка из прошлого. Кого-то удивляет непростое задание на доске, которое детям предлагается решить в уме.

На первом месте здесь дети: старательно соображающие, озаренные догадкой или отчаявшиеся найти решение. Учитель спокойно сидит в полутени, его почти не заметно на этой картине, он персонаж вроде бы второстепенный.

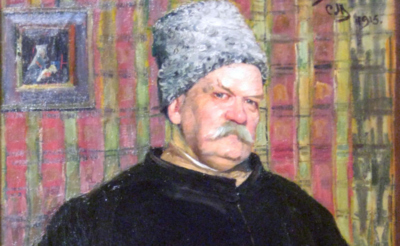

На самом же деле, стоит лишь вникнуть в название картины, и второстепенный персонаж оказывается главным. Этот седой человек в очках и есть Сергей Александрович Рачинский – учитель, ученый, создатель уникальной педагогической методики и множества замечательных школ для сельских ребятишек.

Начало

Он родился 2 мая 1833 года в родовом имении Татево, в хорошей дворянской семье. Отец его, Александр Антонович – пехотный капитан, товарищ барона Дельвига, свойственник Кюхельбекера, друг многих декабристов, деятелей искусств и литературы. Мать, Варвара Абрамовна – сестра поэта Евгения Баратынского. Семья была большая, дружная, в ней любили искусство, чтение и всякое знание, поддерживали друг друга.

Начальное образование Сергей получил в Дерпте, где в ту пору жили Рачинские, пятнадцати лет поступил в Московский университет. Сначала решил было стать врачом, но вскоре передумал и перевелся вольнослушателем на естественное отделение физико-математического факультета. Окончил его в 1853 году со степенью кандидата.

Два года молодой биолог прослужил в архиве министерства иностранных дел в качестве секретаря архивиста, искусствоведа, историка церкви и православного писателя Андрея Муравьева. Муравьев был широко известен в обществе как автор книги «Путешествие ко Святым местам в 1830 году», но в молодости писал и светские произведения, хорошо знал и очень любил русскую литературу, со многими деятелями которой водил дружбу. В Муравьеве словно нашли продолжения традиции, принятые Рачинским в родной семье, первый начальник стал и наставником, укрепив в юноше воспитанную родителями любовь к искусству, книгам и науке.

Не только наука

Проработав в Архиве два года, Рачинский отправился продолжать свое образование в Германию, где слушал лекции в нескольких университетах. В том числе – в Йенском, где читал знаменитый профессор ботаники Шлейден.

Впрочем, в Йене Рачинский писал не только конспекты лекций. Он пробовал себя в беллетристике и переводах. Работал над романом, писал стихи, переводил, среди прочего, с немецкого на русский «Лесного царя» Гёте (нет, у Жуковского лучше), и, что неожиданно – «Семейную хронику» Сергея Аксакова (с русского на немецкий). Тогда же, в Германии, познакомился со знаменитым Ференцом Листом, оставшись под большим впечатлением от встречи с известным музыкантом и педагогом.

Другим важным «музыкальным» знакомством Рачинского был Петр Ильич Чайковский. Для него Сергей Александрович даже пытался написать несколько оперных либретто. Как пишет исследователь Н.Ю. Тартаковская, одна из опер должна была именоваться «Мандрагора», и от нее сохранился единственный номер – «Хор цветов и насекомых». Забавная параллель: в музыку Рачинский постарался перенести то, что больше всего любил в науке (его очерк–«Цветы и насекомые» был опубликован в «Русском вестнике»).

Предложенные оперы Чайковский так и не написал, но позднее посвятил Рачинскому Первый струнный квартет.

Дарвин и Сонечка Мармеладова

Литературные опыты оставались для Сергея Александровича скорее приятным времяпрепровождением. Настоящей же его страстью была наука. По возвращению в Россию он стал магистром, защитив диссертацию на тему «О движении высших растений». По всей вероятности, тема работы была подсказана ему исследованиями Чарльза Дарвина, которого он горячо уважал (в частности, работой Дарвина «Сила движения растений») – тема, между прочим, чрезвычайно интересная, противоречащая традиционному представлению о растениях как о неподвижных и бесчувственных объектах.

Рачинский возглавил кафедру физиологии растений в Московском университете. А в 24 года получил и докторскую степень за сочинение «О некоторых химических превращениях растительных тканей».

Нежная любовь к Дарвину и свободное владение языками позволили Рачинскому стать первым, кто перевел на русский знаменитый труд «Происхождение видов». Кроме того, он перевел «Жизнь растений» своего бывшего немецкого преподавателя Шлейдена и – совместно с со своим коллегой по университету, анатомом и физиологом Яковом Борзенковым – «Физиологию обыденной жизни» Льюиса. Эту самую «Физиологию…» в переводе Борзенкова и Рачинского, позже в «Преступлении и наказании» Достоевского читает Сонечка Мармеладова.

Московский университет

В Рачинском смолоду страсть к науке легко сочеталась с искренней религиозностью. Не удивительно, что он слыл среди окружающих человеком глубоко порядочным, честным и внимательным к чужой беде. В университете он пользовался уважением коллег и студентов. Был членом попечительского комитета о бедных студентах, судьей университетского суда.

Рачинский всегда охотно оказывал материальную помощь бедным студентам. Имея опыт учебы за границей, он высоко ценил возможность учиться «из первых рук» у лучших профессоров Европы. И вместе с братом Константином они «изъявили желание жертвовать ежегодно из своего жалованья каждый по 500 руб. серебром на отправление за границу для усовершенствования в математических и естественных науках молодых людей по назначению физико-математического факультета».

В частности, таким образом они отправили на учебу за границу одного казеннокоштного студента. С лета 1862 года до начала 1866 года он учился у ведущих преподавателей в Гейдельберге, Гёттингене, в Берлине и Париже. А вернувшись в Россию, стал большим ученым, преподавал в Московском университете математическую физику и совершил немало открытий. Это был выдающийся русский физик Александр Столетов.

Университетская карьера Рачинского складывалась блестяще, но, к сожалению, недолго. В 1867 году что-то произошло. Принято считать, что это был конфликт прогрессивных профессоров с консервативной администрацией. Так ли это на самом деле, или случилось что-то еще, мы не знаем. Но знаем, в 34 года Рачинский – уже доктор, уважаемый ученый и преподаватель со сложившейся, вроде бы, жизнью, внезапно оказался без работы, без занятия, без планов на жизнь.

Два года на поиск себя

В поисках себя и нового пути он провел два года, оставаясь в Москве, размышляя и общаясь с выдающимися людьми.

Среди них были братья Аксаковы – Иван Сергеевич и Константин Сергеевич – сыновья писателя, тоже литераторы, общественные деятели и идеологи славянофильства. Это направление было Сергею Александровичу чрезвычайно близко и, очевидно, он особенно укрепился в славянофильстве в эти годы.

Это был доживавший свои последние годы князь Владимир Федорович Одоевский. Мы помним его сегодня главным образом по детской сказке «Городок в табакерке», а между тем, он был глубоким и интересным, совсем не детским писателем, мыслителем, музыковедом и членом Сената. Одоевский был убежденным просветителем, стал одним из членов-учредителей Русского географического общества и много лет издавал «Сельское обозрение», писал и издавал познавательные книги для детей и взрослых, для просвещения крестьян. Без сомнения, этот опыт Одоевского тоже в свое время был перенят Рачинским.

И наконец, Сергей Александрович познакомился и неоднократно встречался, а после переписывался со Львом Толстым. В те годы как раз впервые выходила главная книга Толстого, «Война и мир», он был уже чрезвычайно известен и популярен, в том числе, своими духовно-нравственными поисками.

Был известен и педагогический опыт Толстого: у себя в Ясной Поляне он открыл школу для крестьянских детей. Правда, школа просуществовала лишь с 1859 по 1862 год и была закрыта по требованию жандармерии. Но опыт писателя на педагогическом поприще, специально написанные и изданные им книги для обучения детей, его взгляды на воспитание и образование чрезвычайно заинтересовали Рачинского. И вероятно, именно эти беседы навсегда изменили жизнь Сергея Рачинского.

Татево

Отец Сергея Рачинского, Александр Антонович, как и сын, высоко ценил знание и культуру. Смолоду вращаясь в кругу, как сказали бы сейчас, творческой интеллигенции, он заложил основу семейного архива Рачинских, включающего письма, заметки, рисунки и автографы известных литераторов и деятелей искусств.

Он же основал в имении Татево школу для крестьянских ребятишек, поручив ее старшему сыну Владимиру и дочери Варваре. Тогда, надо признать, сельская школа была довольно популярным занятием для скучающего образованного класса русской провинции.

В 1872 году в Татево вернулся Сергей Рачинский. Вернулся с желанием вновь служить на ниве образования, но теперь в новой, непривычной для себя роли.

До этого времени Рачинский имел дело лишь со взрослыми учениками, поступившими в университет по собственному желанию и призванию. Теперь же ему впервые предстояло иметь дело с детьми, да к тому же крестьянскими, за спиной которых часто не было ни одного предка, умеющего хотя бы читать.

Приступая к работе с детьми, он вдохновлялся идеями Толстого и немецкого ученого и педагога, известного Рачинскому, очевидно, по Йенскому университету – Карла Стоя. Очень сильно обобщая, можно сказать, что это были идеи поступательного ненасильственного обучения с учетом возрастных особенностей ребенка и с опорой на его практический жизненный опыт.

«Все самые задушевные интересы у нас с Вами общие, хотя мы, я уверен, во многом не вполне согласны… Мне дорого видеть, как много серьёзнее, глубже Вы во всей силе душевной отнеслись к тому же самому предмету, к которому я относился так первобытно», – писал Рачинскому Толстой.

Рачинский пристроил для школы что-то вроде общежития, и в России появилась первая в истории сельская школа-интернат. Теперь появилась возможность брать на учебу ребятишек из других сел и деревень, содержать учеников из бедных семей. К слову, с родителей учеников в качестве оплаты брали разве что муку на выпечку хлеба детям.

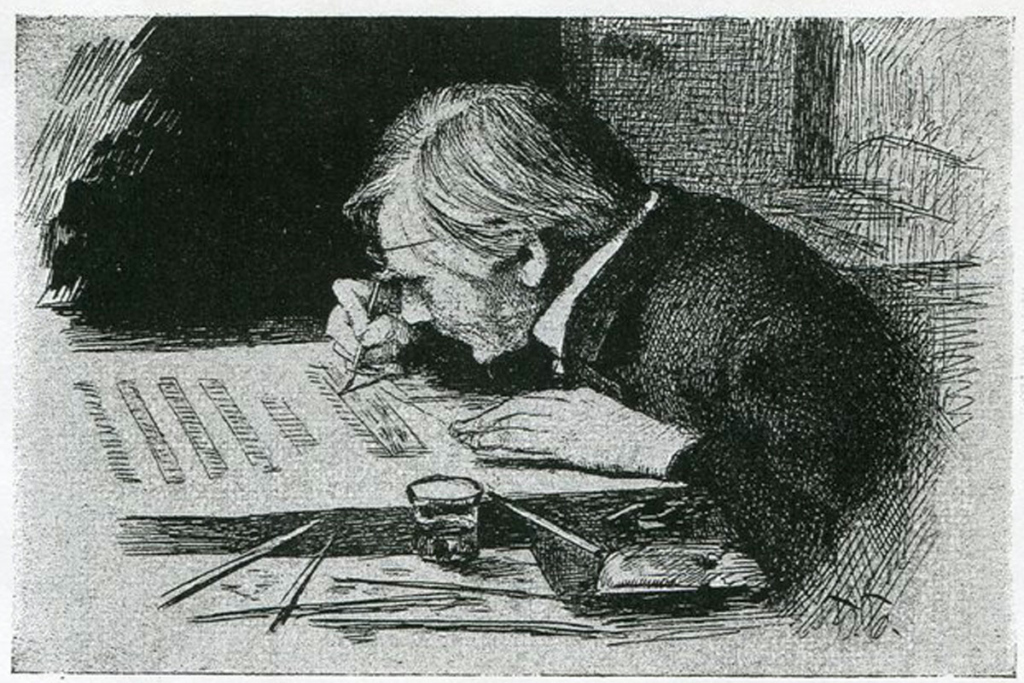

Здесь, в татевской школе, постепенно стали появляться первые собственные наработки, а позже – начал складываться уникальный и самобытный педагогический метод Рачинского, позже изложенный им в книге «Сельская школа».

Со временем он начал открывать новые школы или брался «пересоздать» старые. Его педагогический авторитет рос на глазах.

Магия церковнославянского

В те годы школы в российских селах открывались все чаще и чаще, свои силы в обучении крестьянских детей пробовали порой далекие от педагогики люди. Нередко это были люди либеральных, а то и революционных взглядов, идущие в педагогику из идейных соображений и воспринимающие крестьянские школы как первичное звено системы воспитания нового свободного человека.

Власти к таким инициативам относились с подозрением: сегодня крестьянское дитя складывает первые буквы, завтра читает, Бог знает что, а послезавтра отправится стрелять в царя!

В случае со школами Рачинского можно было не волноваться. Главным отличием его педагогического метода была сильная религиозная составляющая, причем дети изучали не только закон Божий, но церковнославянский язык.

Рачинский был уверен, что через церковнославянские тексты и старинные «роспевы» ребенок сможет со временем понять и великую литературу прошлого – Данте или Шекспира, – и великую музыку. Более того: с помощью церковнославянского языка и церковного пения он лечил заикания! И, судя по всему, успешно.

Рачинский полагал, что воспитывать и образовывать детей следует прежде всего в родной культуре и родной традиции. А основой русской культуры и русской традиции он видел именно церковь. В своих статьях он называл общение с Богом «первой из практических потребностей русского народа»: «Не к театру тянется крестьянин в поисках искусства, а к церкви, не к газете, а к Божественной книге».

Религия стала основой духовно-нравственного воспитания в школах Рачинского. А воспитание он считал такой же неотъемлемой частью школьного педагогического процесса, как и обучение. По убеждению Рачинского, школа в России должна была состоять под руководством церкви, и церкви должно было быть доверено воспитание детей. Поэтому, с 1878 года школа в Татеве имела статус церковно-приходской, и другие школы Рачинского впоследствии создавались и развивались именно в этом статусе, в противовес земским.

1001 задача

Тем не менее и «светским» наукам детей там учили на совесть. При этом все обучение строилось так, чтобы ребенок в будущем мог применить полученные знания на практике в крестьянском быту. Для обучения детей счету Рачинский создал собственное пособие: «1001 задача для умственного счета». Вот примеры задач:

«Я купил 18 десятин земли по 18 руб. и 12 десятин по 23 руб. Сколько я заплатил?»

«Куплено 16 десятин леса по 97 руб. и 26 десятин пахоты по 48 руб. Сколько стоит вся земля?»

«Я прожил в городе одну неделю и истратил на харчи 17 руб. 1 коп. Сколько тратил я в день?»

«На 10 руб. куплено 31 фунт пряников по 18 коп. и 34 фунта орехов. Сколько стоит фунт орехов?»

«Я в течение декабря выкурил 961 папиросу. По сколько папирос выкуривал я в день?»

«Я на 20 руб. купил 32 аршина плиса по 48 коп. и 16 аршин ситца. Сколько стоит аршин ситца?»

«Сколько в пуде лотов? Сколько в нем золотников?»

«Богомольцу нужно пройти 500 верст в 20 дней. В первые 12 дней он проходил по 23 версты. По сколько должен он проходить в каждый из остальных дней?»

«Некто выпивает в каждый будний день по рюмке водки, а по воскресеньям выпивает 6 рюмок. Рюмка стоит 4 коп. Сколько он пропивает в год?»

Последняя задача появилась не просто так. К концу XIX века в России начинали спиваться не только городские рабочие, но и крестьяне. Сознавая вред и опасность массового алкоголизма, Рачинский в 1882 году основал в Татеве общество трезвости. Единственными его членами были выпускники его школы, но действовало общество так, что в окрестностях Татева не было кабаков, не гнали и не продавали спиртное, и мужики не пили вовсе.

Помимо арифметики и грамматики в школах преподавалась музыка, рисование, черчение и живопись (для этого Рачинский привлекал своего родственник, художника Дмитриева-Мамонова) с детьми читали древнюю классическую литературу. У Рачинского проходили «педагогическую практику» педагоги-ученые Н.М. Горбов, В.А. Лебедев, учителя А.Д. Воскресенский, А. Голицын.

Кроме того, детей учили и ремеслам, всегда востребованным в деревне – столярному, слесарному, гончарному, кузнечному делу и другим, которые кормили русского крестьянина не меньше, а часто и более, чем земля. И если сначала обучение в школах длилось четыре года, то со временем курс разросся до шести лет.

На средства Рачинского на протяжении его жизни было создано с нуля и преобразовано около трех десятков школ, выучены сотни детей. На это дело всей своей жизни он потратил все свое состояние.

Признание

Усилия Рачинского были оценены на самом высоком уровне. В 1891 Рачинский был избран членом-корреспондентом Академии наук. В 1899 вышел Высочайший рескрипт на имя Сергея Рачинского.

«Школы, вами основанные и руководимые, состоя в числе церковно-приходских, стали питомником в том же духе воспитанных деятелей, училищем труда, трезвости и добрых нравов и живым образцом для всех подобных учреждений. Близкая сердцу Моему забота о народном образовании, коему вы достойно служите, побуждает Меня изъявить вам искреннюю Мою признательность. Пребываю к вам благосклонный Николай».

Рачинский умер в день своего рождения в 1902 году, на руках своего ученика и преемника Аркадия Аверьяновича Серякова. Его изобразил на картине «У больного учителя» другой ученик Рачинского – художник Богданов-Бельский. Впоследствии Серяков руководил школой, в ней преподавали его внучка и правнучка.

Сергей Рачинский был похоронен в семейном склепе там же, в Татеве. Школа носила его имя до 1924, но после имя учителя предали забвению. Оно вернулось школе только в 1998 году. При школе работает музей имени Н.П. Богданова-Бельского, имеющий статус муниципального краеведческого музея.

Последовательность Рачинского

А что же задание, приведенное на картине «Устный счет»? Конечно, решить его не так сложно, особенно, имея под рукой калькулятор или хотя бы лист бумаги и ручку.

(102+112+122+132+142) : 365 = (100+121+144+169+196) : 365 = 730:365 = 2.

Но у детей на картине нет ни ручки, ни бумаги, ни тем более калькулятора. Неужели уровень подготовки мальчиков в лаптях в этом нежном возрасте был настолько высок, что они могли, не путаясь, производить в уме столько вычислений?

Фокус в том, что решение этой задачи можно сократить, если знать об одной особенности некоторых последовательных сумм квадратов. Так, если взять сумму квадратов трех чисел, идущих друг за другом, она окажется равна сумме квадратов следующих двух чисел. Это можно выразить формулой:

n2+(n+1)2+(n+2)2 = (n+3)2+(n+4)2

Такое волшебство случается не всегда. Но в примере, запечатленном Богдановым-Бельским, оно работает:

(102+112+122+132+142) : 365 = (100+121+144)+(169+196) : 365 = (365+365):365 = 2.

Самая простая такая последовательность известна с древности как «треугольник Пифагора» (она же – старая добрая сумма квадратов катетов):

32+42 = 52

Однако существуют такие последовательности из большего числа членов (например, из пяти, как на картине, из семи, из девяти и более). Такие последовательности были отмечены Г. Полозневым в журнале «Наука и жизнь». Сегодня их называют «последовательностями Рачинского».