Люди приходят к благотворительности разными путями. Кто-то стремится загладить вольные или невольные грехи. Кто-то делает благие дела инструментом пиара. Другими движет искреннее сочувствие к тем, кому повезло меньше, любовь к родному городу или стране.

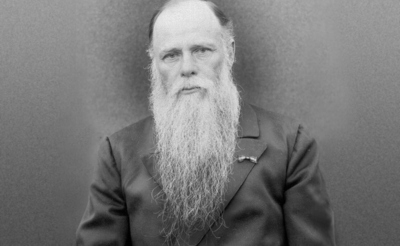

А бывают люди, которые на собственном опыте узнали, каково это – быть тем, кто нуждается в помощи. Так случилось с Семеном Алексеевичем Петровым – екатеринбургским купцом-подкидышем.

Федоськин сын

Однажды ранним солнечным утром (или глухой беззвездной ночью), под завывание вьюги (или шлепанье дождевых капель), когда семья ложилась спать (или садилась обедать). Словом, мы не знаем, как именно и когда это произошло, даже год неизвестен. Но знаем, что где-то в 1820-х годах кто-то из домочадцев екатеринбургского купца третьей гильдии Максима Ивановича Коробкова (винная торговля и колониальные товары) обнаружил на крыльце своего дома орущего младенца.

Учиненное тут же расследование показало, что ребеночек был подброшен, и подброшен, вероятно, Федосьей Петровой – крестьянкой из Камышловского уезда, прижившей дитя вне законного брака. Мы не знаем, долго ли раздумывал Коробков и как на это взглянула его супруга, однако, в конечном итоге младенчик остался у купца.

Мальчик был назван Семеном, фамилию получил по предполагаемой матери – Петров, а отчество вроде бы дал приемный отец, но почему-то не в свою честь – Алексеевич.

Мы не знаем, как именно жилось маленькому Семену Петрову в купеческой семье. Его не усыновили, но учили, лечили, воспитывали, жалели и, возможно, любили. Хотя злые языки из соседей и глумились над его происхождением, называя Федоськиным сыном или Феничем.

Коробковы

Купцы Коробковы же были известны в городе, да и в целом по Уралу. Выходцы из Тулы, они обосновались на Урале еще в XVIII веке. Один из предков Коробкова, к слову, основал Каслинский завод, который впоследствии был продан свойственникам Коробковых – знаменитой семье Демидовых. Впоследствии дела Коробковых шли по-разному, семья даже выходила из купеческого сословия в мещане, но после дела наладились.

У самого Максима Ивановича жизнь, несомненно, удалась. Со временем он перешел из третьей гильдии во вторую. Вместе с братом Полиэктом и другими екатеринбургскими купцами основал Екатеринбургскую золотопромышленную компанию, в свое время широко известную на Урале. Был городским старостой и сборщиком рекрутской подати, ратманом магистрата, а после и городским головой.

По мере сил творил добрые дела – участвовал в финансировании строительства городского театра, в завещании отказал более пяти тысяч на строительство храма.

Дети у него были. Известно как минимум об одной дочери. Однако сына себе на смену вырастить Максиму Коробкову не удалось. Так что, казалось бы, появление в его жизни маленького подкидыша должно было сделать счастливее и ребенка, и мечтавшего о сыне купца.

Коробков скончался в 1847 году всего пятидесяти лет от роду – не то в Екатеринбурге, не то в Москве. Умер от заражения крови, ставшего последствием фурункулеза. В своем завещании он отписал супруге своей Марье Семеновне земельный участок стоимостью 15 тысяч рублей, дочери, Анне Максимовне, – известный в городе дом стоимостью 17 тысяч. Улица, на которой стоял дом, вплоть до революции носила имя Коробкова.

А вот свою винную и колониальную торговлю Максим Иванович оставил воспитаннику – Семену Петрову.

Наследник

Семен с детства был привычен к работе в магазине. С одной стороны, в купеческой среде принято было и родных сыновей рано привлекать к работе, знакомить с организацией дела, с тонкостями торгового дела, с хитростями закупки товара.

С другой же стороны, воспоминания самого Петрова о своем детстве, о которых впоследствии писал его биограф, были далеко не радужными. Он не заменил купцу сына, и сам признавал его, конечно, безусловным своим благодетелем – но не отцом. Он всегда знал свое место.

К моменту смерти Коробкова Семен, должно быть, уже вошел в возраст, хоть и был еще молод. И сумел полученный капитал не только не растерять, но и преумножить.

Успешно торговал, товары его были представлены на Нижегородской и Ирбитской ярмарках. Со временем вступил во вторую гильдию. Был акционером разных промышленных компаний, занимал посты в Екатеринбургской золотопромышленной компании. Избирался гласным Екатеринбургской городской думы.

Как и Коробковы, Семен Алексеевич вырос в старой вере, со временем придя к единоверию (согласие, признающее иерархию Московского патриархата).

Жертвовал средства Троицкой церкви, ее называют также Рязановской – по фамилии инициатора строительства, купца Рязанова (с этой семьей в свое время водили дела Коробковы). В этот храм Семен Петров пожертвовал богатые ризы для икон. Ризы пропали, по всей видимости, вместе с другими ценностями – при советской власти, когда церковь была разграблена и обезглавлена. Она становилась то ткацкой фабрикой, то кинотеатром, то концертной площадкой, где проходили концерты Свердловского рок-клуба.

Вечный сирота

Словом, жизнь Семена Петрова выглядит вполне удачной. Однако он так и не завел семью. Детская травма сиротства никуда не делась, не поблекла, не стерлась, не стала болеть меньше. Во всяком случае в своих дневниках, найденных после его смерти, он много размышлял о том, как трудно и горько живется детям, родившимся вне семьи, вынужденным всю свою жизнь скитаться по чужим людям.

«Личные переживания С.А., связанные с внебрачным его происхождением, и тяжелая жизненная школа, пройденная им, натолкнули, вероятно, покойного на мысль употребить свое состояние на облегчение участи обездоленных и беспризорных детей», – писал биограф Петрова Василий Калачников.

По некоторым данным, строительство на свой счет в Екатеринбурге дома для сирот Петров задумал еще при жизни. Но осуществить не успел – 21 декабря 1882 года его не стало – он скончался в собственной усадьбе на берегу Верх-Исетского пруда. Именно в этом красивом месте, тогда – ближайшем пригороде Екатеринбурга, а позже – одном из районов города, Семен Петров завещал построить на его счет воспитательный дом.

Завещание

«Я, екатеринбургский второй гильдии купец Семен Алексеев Петров, находясь в здравом уме и твердой памяти, на случай смерти все принадлежащее мне движимое и недвижимое благоприобретенное имущество завещаю на учреждение в Верх-Исетском заводе на принадлежащей мне усадебной земле воспитательного дома для круглых малолетних сирот обоего пола». (Из завещания С. А. Петрова).

В своей статье о жизни Семена Петрова автор Евгений Бурденков цитирует любопытную заметку, опубликованную 6 января 1882 года в «Екатеринбургской неделе».

«Конец минувшего года принес Екатеринбургу богатое наследие. Умер безродный и бездетный купец Петров, оставивший, по духовному завещанию, все свое состояние на устройство в нашем городе воспитательного дома. Лучшего назначения, конечно, и нельзя было придумать наследству безродного. Рассказывают, что покойный собирался изменить свое завещание и таким образом лишить будущий воспитательный дом части средств, какие теперь достались на его долю, но судьба распорядилась иначе – смерть помешала Петрову составить новую духовную».

Сегодня мы можем только гадать, что собирался изменить купец, почему и для чего.

Делами «безродного и бездетного» Петрова – управлением его капиталами и реализацией завещания – занялась городская дума. Для этого была создана специальная комиссия, которая на протяжении четырех лет разбиралась с различными долговыми обязательствами купца. Их оказалось довольно много, покойный был не то чтобы педантично аккуратен в делах.

Однако итоговая сумма завещанного вышла немаленькая – 376 323 рубля 64 копейки. К 1890 году за счет дивидендов она еще выросла и достигла уже 440 тысяч рублей.

Решением комиссии 115 тысяч рублей из этой суммы были направлены на строительство здания, а остальные были оставлены на счетах под проценты.

В 1890 году дело, наконец, сдвинулось с мертвой точки. С высочайшего соизволения был утвержден устав приюта.

«Вновь учреждаемому в осуществление воли завещателя благотворительному учреждению было присвоено наименование «Верх-Исетский сиротско-воспитательный дом имени Семена Алексеевича Петрова», говорилось в уставе. А в память о Семене Петрове Городская дума постановила ежегодно в день его ангела 3 февраля (21 января) совершать торжественную панихиду в Кафедральном соборе.

Дом в Верх-Исетском заводе

Дом был рассчитан на 100 ребятишек разного возраста и обоих полов. Здание сразу планировалось не только для проживания, но и для обучения детей.

Изначальный проект, подготовленный главным архитектором-академиком города Юлием Дютелем, пришлось изменить – было решено сделать здание более просторным. Над этим вместе с Дютелем работал гражданский инженер Сергей Козлов. Согласование проекта и строительство растянулись, и официальное открытие и освящение приюта состоялось только 30 августа 1897 года.

Здание вышло по-настоящему красивое и комфортное. Еще сегодня в нем можно увидеть широкие гранитные лестницы с коваными перилами, изначальные двери, обрамления каминов и печей. Все было сделано прочно, удобно и эстетично.

Цокольный этаж предназначался под хозяйственные помещения – кладовые, бойлерную, кухню и столовую. Здесь была даже собственная молочная кухня, где готовили питание для самых маленьких.

На первом этаже располагались спальни для малышей младше шести лет, ремесленные мастерские для мальчиков. На втором – спальни для старших воспитанников и воспитанниц, швейные и рукодельные мастерские, классные комнаты, где проходили уроки. Детей здесь учили письму, чтению и другим предметам – в расписании значились даже рисование и физкультура. Помимо этого, давались основы профессии: девочек обучали швейному делу, мальчики трудились в столярной, башмачной, переплетно-линовочной мастерской. К слову, мастерские приносили и неплохой доход, шедший на содержание воспитательного дома. Однако основным источником финансирования учреждения оставался доход от управления капиталом Петрова – от 15 до 27 тысяч рублей в год – и денежная помощь других благотворителей.

Для развлечения детей имелась просторная игровая. Приют захватил и соседнее здание – флигель бывшей усадьбы самого Семена Петрова, где разместился кабинет приютского врача и «больничка». Во дворе находились каменные службы – конюшня, баня и прачечная. А с южной стороны, где всегда было солнце, был разбит для детских прогулок окруженный кованой оградой сад.

Изначально в приют брали даже новорожденных, причем всякому безымянному подкидышу давалось отчество и фамилия самого Семена Петрова. Так «безродный и бездетный» купец обрел целый выводок «наследников». Малышей изначально держали здесь же, в приюте, но когда число младенцев перевалило за пятнадцать, их стали раздавать на воспитание кормилицам. Те ухаживали за маленькими за определенную плату, содержали малышей до трех лет, после чего передавали обратно в приют.

Воспитательный дом просуществовал до революции и был закрыт в октябре 1917 года. Вместо детских спален в нем развернули казармы, потом приемник-распределитель для беспризорных подростков. Не удивительно, если в этих стенах вновь оказался кто-то из детей, ранее унесенных оттуда бешеным ветром революции.

Потом в здании временно располагался хирургический комплекс, коммунальные квартиры, общежитие для рабочих кабельного завода, эвакуированных сюда во время Великой Отечественной, начальная школа, управление миграции… Сегодня в нем работают общественные организации, а в бывшем флигеле петровской усадьбы открыт музей МВД.