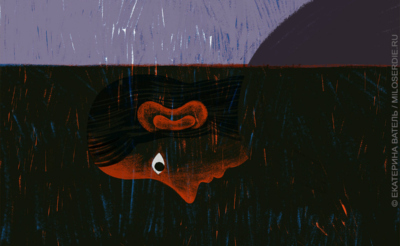

Весь организм его, кроме мозга, сердца и рук, был поражен

В русском и советском искусстве XX века трудно найти живописца более жизнеутверждающего, яркого и радостного, чем Кустодиев, 140-летний юбилей которого мы отмечаем 7 марта.

Но все эти красочные зимние пейзажи, портреты дородных красавиц, балаганы, купцы Сусловы, купчихи Пискулины, ухари и молодцы – написаны человеком, страдавшим от сильных болей, долгие годы прикованным к инвалидному креслу.

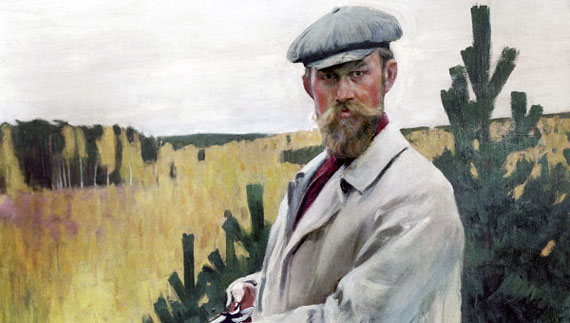

Болезнь проявилась, когда Борису Кустодиеву (1878-1927), уже известному художнику, счастливо женатому человеку и отцу семейства, было тридцать пять лет.

«Тогда это был еще подвижный, стройный человек, застенчивый, но всегда правдиво высказывавший свое мнение, остроумный собеседник, загоравшийся от разговоров об искусстве, никогда, однако, не выступавший публично, – пишет в своих мемуарах известный пейзажист Георгий Семенович Верейский. – У Бориса Михайловича начинала все сильнее разрастаться опухоль в спинном мозгу, и в том же, 1913 году ему была сделана операция в Берлине.

В 1915 году у Кустодиева отнялись ноги, и он мог лишь с трудом передвигаться на костылях. Несмотря на тяжелое состояние, он, на костылях, работал над большими полотнами.

Болезнь угрожающе развивалась, пришлось прибегнуть ко второй операции в клинике профессора Цейдлера в Петрограде.

Накануне операции Борис Михайлович, говоря о том, что исход ее неизвестен, упорно дописывал свой эскиз к коллективному портрету членов «Мира искусства».

После пребывания в клинике Цейдлера Кустодиев уже не вставал на ноги и окончательно был прикован к подвижному креслу, которое так хорошо было знакомо всем его друзьям.

Последние годы его жизни были подвигом.

Своих друзей Борис Михайлович встречал всегда с веселой улыбкой, с добродушной шуткой и горячо вдохновлялся разговорами об искусстве, жадно интересуясь всем, что происходило в этой области. И это, несмотря на то, что весь организм его, кроме мозга, сердца и рук, был поражен. Нельзя было не поражаться его силе воли, его неиссякаемой работоспособности».

В последние два года у него почти совсем высохла кисть правой руки, он не мог уже работать без муштабеля.

«Много я знал в жизни интересных, талантливых и хороших людей, но, если я когда-либо видел в человеке действительно высокий дух, так это в Кустодиеве», – вспоминал Федор Шаляпин.

Книги, графика, плакат, календари, декорации

Больной, малоподвижный, Кустодиев продолжает писать, разрабатывая новый жанр портрета-картины (знаменитый Шаляпин), ищет свои пути и нередко подвергается критике за «дебелых купчих» и «безвкусных венер». Много занимается и книжной иллюстрацией («Шинель» Гоголя, Сказки Пушкина), а после революции – плакатом и даже календарями.

Пробует себя в графике, оформлении театральных постановок, работая со МХАТом, Большим театром, Мариинкой. Его последней, и удивительной по искрометному темпераменту, работой в театре стало оформление кукольного спектакля «Петушок, золотой гребешок».

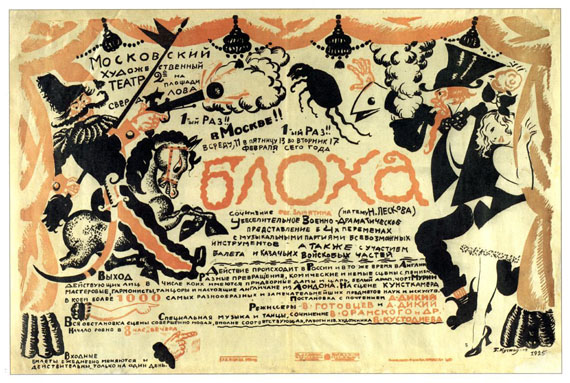

Вот как вспоминает о работе с Кустодиевым режиссер Георгий Константинович Крыжицкий. «Мне мерещились какие-то необыкновенно яркие, ослепительно красочные декорации, празднично нарядные куклы. К кому же было обращаться с предложением оформить эту вещь, как не к… Кустодиеву, незадолго перед тем блеснувшему карнавалом красок в «Блохе» Евг. Замятина на сцене Большого драматического театра?

Пускай спектакль в целом и не очень удался, неважно — но каким ослепительным богатством красок поразил Кустодиев в этом ситцево-пестром зрелище, как пленительны были и игрушечная «Тула», и диковинная «Англия»!

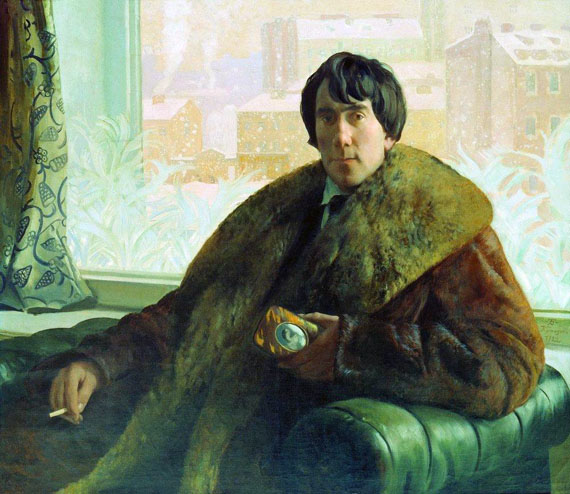

…Нас провели в кабинет Кустодиева. Да, пожалуй, именно кабинет, рабочая комната, но никак не обычная мастерская художника. Большая комната в несколько окон на улицу. Полутемно. Под потолком лампа с большим круглым абажуром, отбрасывающая яркий конус света на центр кабинета.

А под лампой — кресло на колесах, а в нем, словно гофмановский волшебник, склоненный над работой художник. Перед ним прикрепленный к креслу рабочий столик, бумага, цветные карандаши, баночки красок и туши — словом, лаборатория этого алхимика, извлекающего из волшебных тюбиков и баночек ослепительные картины балаганных праздников, разноцветных веселых человечков и полнотелых рубенсовских красавиц.

Я представлял себе Кустодиева пожилым, почти стариком, — к нашему удивлению на нас глядело приветливое молодое, да, да, именно молодое лицо. Только вот несколько восковая бледность и легкая припухлость, но разве это имеет какое-нибудь значение при ласковом, веселом блеске глаз!

Оформление и куклы «Петушка» оказались последней театральной работой Кустодиева, его лебединой песней. … Мне представляется символичным, что творческий путь жизнелюба Кустодиева завершился веселой театральной шуткой».

Борис Кустодиев умер 26 мая 1927 года. Годы его болезни совпали с трудным временем: революция, война, новый режим. Он «стойко переносил лишения, – вспоминала дочь художника Ирина Кустодиева, – нехватку во всем, холод и, несмотря на болезнь, работал ежедневно, ежечасно, создавая картины для народа, «для всех», как он любил говорить».

Кустодиев – не исключение

Художник, прикованный к креслу, испытывающий сильные боли и страдания – создает удивительно радостные произведения. Что за парадокс? Как это возможно?

Вера Донец, искусствовед, старший научный сотрудник Третьяковской галереи, автору монографий и статей об истории русского изобразительного искусства:

«История искусства знает такие примеры. Кустодиев – не исключительный случай.

Крупные мастера воспринимают свою работу как служение, как единственный вариант бытия.

Тот же Репин, у которого к концу жизни стали отказывать руки, но он работал – до самой смерти. Ему к руке привязывали кисть, и он писал.

Слепнущий Дега – писал практически пальцами, и получалось такое парящее кружево – потому что человек был практически уже слеп и творил, можно сказать, наощупь. Он ничего не видел уже в нескольких шагах. На натурщицах рисовал цветные линии, чтобы лучше ощущать форму.

Рубенс. На его работах мы видим такую пышную красоту… А ведь он страдал от жесточайшего артрита и умер от болевого шока – не выдержало сердце. И тоже до конца своей жизни он писал великолепие и трепет жизни.

Когда мы говорим о таких крупных мастерах, то – надо понимать, что если он и чувствует себя в этом мире к чему-то призванным, то его единственное призвание – это творчество.

Такой мастер уже не ищет славы, не ищет самоутешения, он просто не может существовать по-другому.

Так же и у Кустодиева. Свойственные ему жизнелюбие и взгляд на вещи – нисколько не изменились с болезнью. Более того, его живопись, вопреки всему, что с ним происходило, стала еще ярче. Да, он ощущал сильную боль, и несмотря на это, он продолжал жить в своем мире и писать свой мир – ярко, радостно и празднично. Его кисть была замешана на этих красках, на этом цвете, на этой радости.

У Кустодиева есть картина «Лыжники», написанная в 1919 году. В ней он изобразил то, чего – не видел.

Он просто не мог это видеть, так как к тому времени передвигался на коляске и оказывался на улице крайне редко. Но его дочка Ирина ездила со своими друзьями на лыжную прогулку и потом приехав, радостная, раскрасневшаяся, рассказала ему, как они катались с гор, какое зеленоватое было небо, какие великолепные открывались дали.

И Кустодиев по ее рассказам написал картину, не видев ни снега, ни мороза, ни далей… Написал исключительно от слышания этой радости, этих впечатлений. Художнику этого оказалось достаточно.

Мы так привыкаем к каким-то штампам. А если выбраться за привычные рамки, которыми мы себя окружаем, – возникает невероятное ощущение вечности, радостной вечности рядом с человеком, которую художник способен и слышать, и видеть».