Поливановская гимназия в Москве на Пречистенке. Фото кон. 19 века. Фото с сайта russkiymir.ru

Отцом писателя Андрея Белого был знаменитый математик, декан физико-математического факультета Московского университета. Отец Макса Волошина – юрист. Валерий Брюсов рос в купеческой семье. Отец поэта Вадима Шершеневича занимался политикой. Детский писатель и поэт Сергей Шервинский вырос в семье эндокринолога.

Однако все они учились в знаменитой Поливановской гимназии, у легенарного литературоведа, филолога и педагога Льва Ивановича Поливанова. И именно это обстоятельство повлияло на выбор жизненного пути. Гимназия была авторской школой. Без личности учителя, Льва Поливанова, она не могла бы появиться.

Сам Поливанов, кстати, был сыном артиллерии поручика. Родился в 1838 году в одном из сел Нижегородской области. Сначала учился в Первой московской казенной гимназии, затем – в казенной же – четвертой. Познания и опыт, почерпнутые там, были обширными. Главное из них – ненависть ко всему бездушному, казенному.

– Терпеть не могу этой каа-зее-ооо-онщины! – кричал он впоследствии на собственных гимназистов, увидев у кого-нибудь из них тетрадь в «казенном» переплете.

В 1861 году Лев Иванович оканчивает историко-филологический факультет Московского университета. Много читает, пишет, преподает в уже упоминавшейся четвертой гимназии. Окончательно понимает всю бессмысленность и безжалостность традиционных форм государственного образования. И в 1868 году открывает свою собственную гимназию, которой и руководит до самой смерти, унесший его в мир иной в шестидесятилетнем возрасте.

Лев Иванович занимается научной работой – выпускает труды о Жуковском, Пушкине, Толстом. Переводит французского поэта Пьера Корнеля. Пишет учебники и составляет хрестоматии. Приобретает славу одного из основоположников стиховедения как одного из разделов поэтики. Участвует в комиссии по установке памятника Пушкину на Тверской улице. Но в историю входит в первую очередь как педагог.

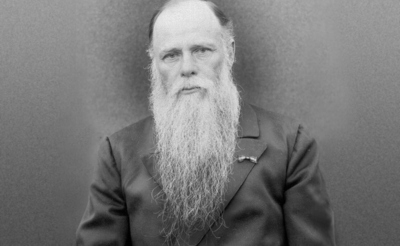

Л.И.Поливанов. Фото с сайта wikipedia.org

Милостью Божьей

Один из гимназистов так писал о нем: «Надо было слышать его уроки, полные жизни, производившие впечатление чего-то необыкновенного, казавшиеся иногда какими-то вдохновенными импровизациями, заражавшие любовью к предмету и учителю. Надо было чувствовать это неотразимое нравственное влияние, при котором всякое слово его было законом, всякое мнение – высшим авторитетом».

В Поливановской гимназии действовал Шекспировский кружок, в котором не только изучали, но и ставили произведения великого британца, многие из которых – впервые в России. Существовало – что не удивительно – Общество бывших воспитанников Поливановской гимназии. Но главным достоинством этого учебного заведения была личность самого Льва Ивановича.

Андрей Белый писал: «Лев Иванович Поливанов был готовый художественный шедевр, тип, к которому нельзя было ни прибавить и от которого нельзя было отвлечь типичные черточки, ибо суммою этих черточек был он весь: не человек, а какая-то двуногая, воплощенная идея: гениального педагога. Все прочее, что не вмещалось в «педагоге», не было интересно в Поливанове».

Он же рассказывал о том, как обставлялось первое появление Поливанова в классе: «Дверь отворилась стремительно, с катастрофическою быстротой; и в пороге ее встала вытянутая, великолепнейшая фигура Льва Ильича Поливанова, чтобы в следующий момент мощным львиным прыжком опрокинуться на меня. Высокий, сутулый, худой, с серой, пышно зачесанной гривой на плечи упавших волос, с головою закинутой (носом приятно скругленным – под потолочный под угол), с черно-серой подстриженною бородою, щетиною всклокоченной прямо со щек, прехудых, двумя темными ямами всосанных под мертвенно-серыми скулами, – очень высокий, сутулый, худой, с предлиннейшими, за спину закинутыми руками, в кургузой куртеночке синего цвета, подчеркивающей предлинные и прехудейшие ноги,. он ринется вот на меня ураганами криков (от баса до визга тончайшего), кинется роем роскошеств, развертывающих перспективищи. Как описать мне его?»

Впрочем, «обставлялось» – не совсем подходящее слово. Все это не было театральной игрой – Поливанов так жил.

Портрет Андрея Белого; карандашный набросок Леона Бакста (1905). Изображение с сайта wikipedia.org

Танцы, пение и плач

Вот лишь один из поливановских уроков, описанный Андреем Белым: «Однажды он объяснял нам склонение латинского местоимения «хик, хэк, хок» (этот, эта, это) и, увлекаясь, запел на весь класс. Что интересного в склонении местоимения? А мы, Ганимеды, чувствовали себя им, Зевсом, унесенными в небеса; но, увы, – звонок; надзиратель открыл дверь класса; «Лев» спешно доканчивал объяснение и призывал нас твердо выучить неправильные формы склонения; призыв так зажег нам сердца, точно он был призыв к интереснейшим забавам: мы с блистающими глазами, бросив парты, обступили столик, на котором он декламировал нам необходимость одолеть неправильные формы; и он сам, вдохновленный, встал и, воздев руку, кричал над нами:

– Надо так знать склонение «хик, хэк, хок», чтоб скороговоркой без всякого припоминания сыпать склонением: тебя разбудят ночью, – ткнул пальцем в живот какого-то малыша, молниеносно присев перед ним едва ль не на корточки, – а ты, сквозь сон, во сне, заори благим матом из постели, – тут он, взлетев с корточек, закинув голову и потрясая восторженно рукой, заплясал, припрыгивая в такт своего полупения, полувскриков, с привзвизгами:

– Hic-haec-hoc, huius-huius-huius, huic-huic-huic, hunc-hanc-hoc, hoc-hac-hoc.

Он подпрыгивал выше, подкрикивал громче; и мы вслед за ним стали хором выкрикивать, дружно подпрыгивая; проходящие мимо нас воспитанники старших классов, преподаватели, надзиратель с большим изумлением, не без улыбки останавливались, наблюдая дико-восторженную пляску класса вокруг пляшущего и кричащего Поливанова; можно было подумать, что это – пляска с томагавками каких-нибудь дикарей; отплясавши склонение, вихрем он вылетел в зал, направляясь в учительскую; вихрем вылетели мы, кричащие — потные, красные; неправильное склонение это мы знали теперь навсегда; никакими усильями воли оно не изглаживалось.

Вот такими-то манипуляциями приводя нас в восторги, он вводил в наши души труднейшие латинские формы; и кабы он провел нас до старших классов как учитель латыни, мы стали б, наверное, все латинистами; но со второго класса учитель латыни бессмысленно все растоптал, что в душе Поливанов посеял нам».

И вправду, Лев Иванович вел древние языки лишь в первом классе, лишь прокладывал канву для их дальнейшего постижения. А уже со второго преподавал русскую литературу и язык.

Максимилиан Волошин учился в гимназии Поливанова; фото 1896 года. Фото с сайта tsvetayevs.org

Непосредственность Льва Поливанова зашкаливала, и притом во всем. Совершенно потрясающи воспоминания одного новенького воспитателя, еще не привыкшего к выходкам собственного начальства: «Сижу я раз в пансионе… Вдруг слышу – громкий плач грудного младенца… Выскакиваю, бегу коридором: где младенец? Откуда он… Прибегаю к классу; дверь закрыта; оттуда – младенческий, пронзительный плач; приоткрываю дверь; и вижу: класс сидит, затаив дыхание, а Поливанов, сидя на собственной ноге и махая книгой в воздухе, дико плачет».

Таким образом объяснял он урок.

Один же из учеников, сын Льва Толстого, тоже Лев, писал о Поливанове: «Вспыльчивый и нервный, с седой гривой густых волос, зачесанных назад, худой и быстрый, Поливанов не только умел учить, но умел вызывать в учениках лучшие их чувства… Когда он сердился, он выходил из себя и сам не помнил, что говорил. Раз, в порыве гнева, он прокричал, грозя ученикам своим бледным, худым кулаком: «Здесь не кабак, а питейное заведение!» Он хотел сказать: учебное заведение».

Гимназисты души в нем не чаяли.

А вот на неизбежный, казалось бы, вопрос – почему на протяжении трех десятилетий – власти даже не предпринимали попыток закрыть эту гимназию – ответа нет. Она, конечно, не была крамольной в строгом смысле слова, но уж больно выделялись поливановские методы из общей, серой массы. Подобное старались запретить особо не задумываясь, просто так, дабы чего не вышло. Но ничего подобного по отношению к Льву Ивановичу не предпринималось. Как бегал он с криками «юс!» по коридорам собственной гимназии, так и продолжал всю эту беготню из десятилетия в десятилетие.

Валерий Брюсов с 1890 по 1893 год учился в гимназии Поливанова; фото 1899 года. Фото с сайта wikipedia.org

О миссии

Благотворителем – в привычном смысле – Поливанов не был. Больше того, плата за обучение в его гимназии была достаточно высокой. Деньги шли не на собственные нужды – в быту Поливанов был довольно аскетичен. В первую очередь – на достойные зарплаты учителям (тем самым Поливанов смог собрать сильнейший в Москве педагогический коллектив) и содержание роскошного особняка, в котором располагалась гимназия. Один из бывших гимназистов вспоминал: «Гимназия занимала огромный дом… Внешний вид здания – полуколонны по фасаду – типично «николаевский»: строгий, суровый, подтянутый, как николаевские солдаты. Изнутри дом оказывался много уютнее.

В нижнем этаже кроме гардеробной расположены были разные служебно-хозяйственные помещения, учебные кабинеты (вечно на замке и никогда никем не посещаемые) и пр. На втором — находились: квартира директора; основные классы; громадный двухсветный рекреационный зал с мраморными колоннами, за которыми помещались различные снаряды для гимнастических упражнений, и – мозг школы! – учительская. На третьем этаже размещены были: дортуары, столовая для пансионеров и две учебные комнаты, где обычно занимались ученики 1-3 классов. Во время большой перемены малышей сводили вниз, в общий зал, и им строго запрещалось бегать наверх без разрешения дежурного старшего надзирателя».

Это скорее был миссионер, посвятивший всю свою жизнь воспитанию и обучению креативных и свободных внутренне людей. Несмотря на внешнюю дурашливость (которая на самом деле и дурашливостью даже не была), он относился к своей миссии серьезно, не преувеличивая свою роль, но также и без ложной скромности. На 25-летии своей гимназии Лев Поливанов говорил: «Наша гимназия была избрана местом обучения тою средою русского общества, которая понимает, что как бы ни была страна сильна своими материальными силами, как бы обширны ни были ее размеры, сколько бы новых богатств ни открыла она в недрах своей земли, она будет бессильным трупом без многочисленного слоя граждан, вооруженных с детства серьезным гуманитарным образованием, законченным в университете трудом в области строгой науки. На всех поприщах нужны такие люди в стране, желающей жить достойной историческою жизнью».

И он был верен своему предназначению до самой смерти.