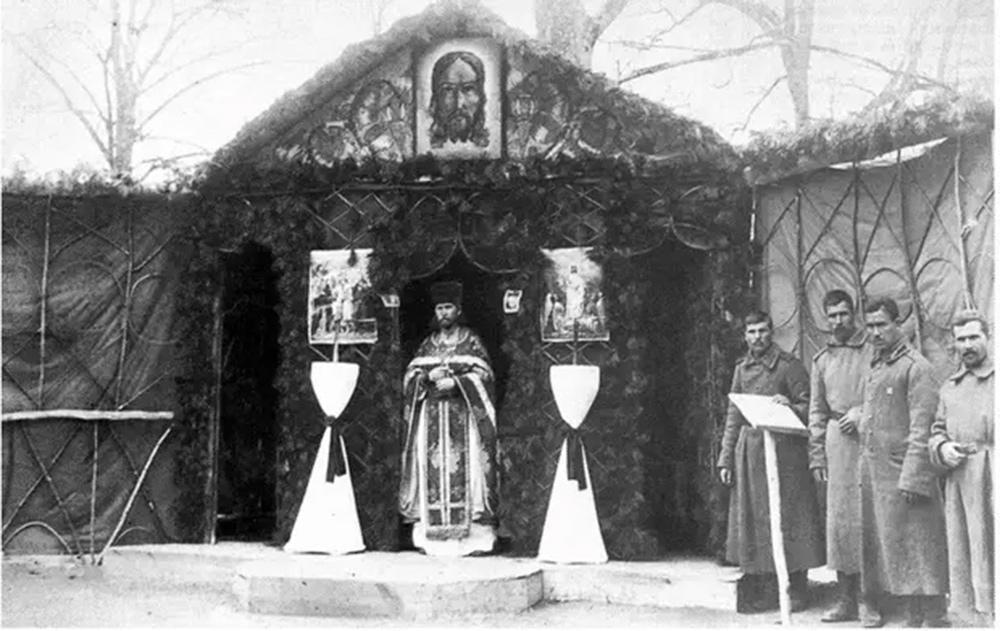

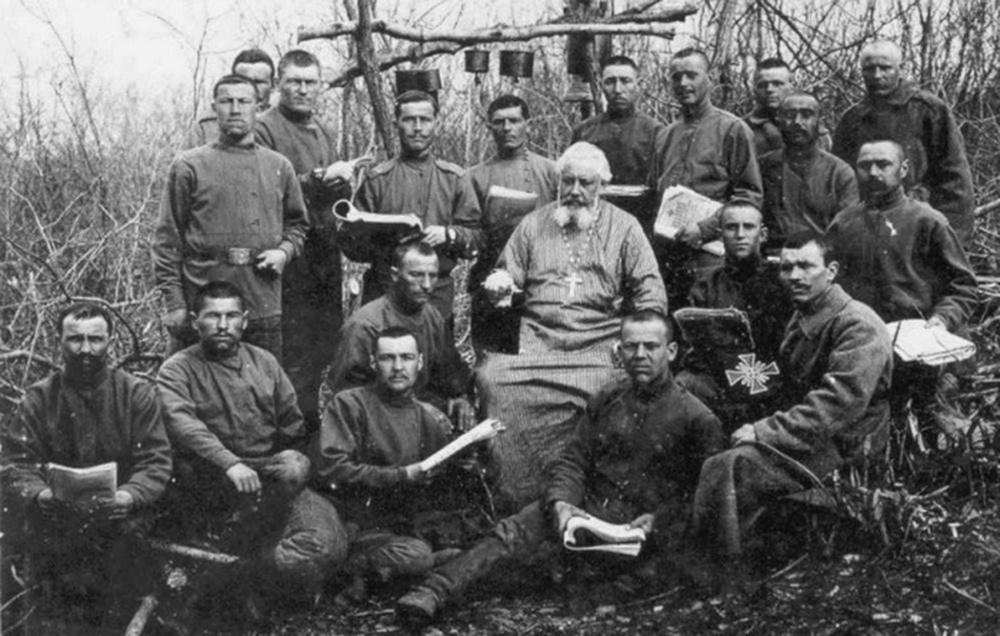

В войне участвовало около 5000 священников – по штату православный иерей должен был быть в каждом полку. Кроме богослужения и проповеди в обязанности духовенства входило помогать врачам в перевязке ран, руководить выносом с поля убитых и раненых, хоронить солдат и сообщать родным о их гибели, заботиться о воинских могилах и даже устраивать походные библиотеки. Служение полковых иереев порой выходило далеко за рамки прямых обязанностей – священникам случалось вели полк в атаку, заменяя убитых командиров.

Вступала в войну православная Российская Империя, а заканчивало ее другое, атеистическое государство – РСФСР. Все годы войны в армии усиливались революционны настроения, а возвращение на родину для священников, остававшихся на фронте до конца, было особенно горьким. Тем не менее, война запомнилась многим как «очистительное страдание».

«Войне мы многим обязаны»

Иерей Захария Кромский (псевдоним священника Захарии Боченина, которым он подписывал статьи в «Вестнике военного и морского духовенства») не думал, что окажется на фронте. Многие годы он был поклонником философа Владимира Соловьева, утверждавшего, что война несовместима с христианской моралью, а участие священника в ней «ничем не оправдывается». Но как только война была объявлена, в нем неожиданно «заговорило чувство патриотизма».

Теперь отец Захария полковой священник: перевязывает раненых, напутствует перед смертью солдат, организовывает похороны, и, иронизируя над собой пишет, что мечтает совершить подвиг героя русско-японской войны священника Стефана Щербаковского: повести войско в атаку.

Он удивлялся тому, как война меняла людей:

«Приносят на перевязочный пункт раненого солдатика. И вы не узнаете в нем вчерашнего солдатишку, со всеми его слабостями, мелкого мародеришку. Пред вами иной человек. Даже на лице его просветленном отображается та перемена, которая совершилась в его душе. Витавшая ежесекундно над его головой смерть предочистила его душу для Божественной благодати. И эта сила Божия делает его удивительно терпеливым в перенесении страданий. Ни слова ропота, ни стона, редкостное самообладание… Разве это не поразительно?»

«Войне мы многим обязаны!, – заключает отец Захария. – Жили мы серенькою будничною жизнью, с фотографическою точностью изображенною Чеховым. Болото, а не живая жизнь! Незаметно, но многих засасывала тина его. Война всколыхнула это болото. Пусть вонью его мы на время отравлены. Но зато мы выбрались из болота, поднялись над ним. Вы поймите! – У человека крылья выросли, впереди просвет появился. Есть куда идти, нашли смысл жизни, который до сих пор многими был потерян. Быт окончился, начались события!»

«На то мы и полевые иереи!»

Священник Порфирий Руфимский, служивший в действующей армии с 1914 до июля 1917 года, вспоминал, как причащал тысячи людей:

«За тремя службами я должен был причастить Св. Таин более четырех тысяч человек, по полторы тысячи зараз». Первая очередь причастников завершилась лишь к часу дня. «На то мы и полевые иереи», – отвечал отец Захария на вопрос о том, как он справляется с таким служением.

Особенно запомнились ему две всенощные в далеких Карпатских ущельях.

«На каждой койке лежал „карпатский богомолец», держащий в руках ветку зеленой „лиственницы» (вместо вербы) и горящую свечу. В рядах этих коек, среди окровавленных мучеников, я ходил со святым Крестом и со святой водой и, окропляя лежачих богомольцев, воспевал вербную песнь…».

Во время другой службы начался обстрел: «Одним снарядом ударило в хату, соседнюю с храмом, а другой снаряд разорвался на той тропе, которая вела в храм. В хате наповал убило бомбардира, а на тропе до смерти изуродовало до десятка лошадей. Среди этих трупов конских, по лужам теплой крови, я и проследовал в храм. Во время службы не раз содрогался храм от разрывающихся снарядов. Но восковые свечечки, которые мы держали в руках вместе с ветвями лиственницы, горели, теплились, не гасли. После всенощной успели отпеть в храме и бомбардира, перешедшего в вечность пред началом ее».

Камчатский миссионер на войне

Игумен Нестор (Анисимов) к началу Первой мировой был известным миссионером, просветителем Камчатки. Ему довелось служить на фронте не только как пастырю, но и «досрочно под смертоносным огнем перевозить секретные донесения, а также бывать в разведке и участвовать в конной атаке».

Особенно трудной была перевозка раненых: «Не могу никакими словами рассказать то чувство страха, ужаса и боли, какое испытывал я за несчастных раненых, – вспоминал он. – Целые сутки нам пришлось идти до Сопоцкина. Можно представить, как было морозно и тяжело раненым, когда я, привыкший к суровой камчатской жизни, все же обморозил свои ноги».

Как и многие собратья-священники, он был свидетем удивительно мирной кончины многих русских солдат. Вот как описывает он последние часы одного из них: «Не скрою, – говорил покойный, – что мне еще хотелось пожить, ибо я только что женился и меня в недалеком будущем ожидало семейное счастье, но… на все воля Божия. Я в то же время считаю за счастье умереть так, как должен умирать на войне всякий русский солдат…

Красивая, спокойная и мирная смерть была этого молодого воина. Его последние, часто повторяемые, предсмертные слова были: «Ну, о. Нестор, с Богом идем в атаку. Ура…» и затем он вскоре тихо почил».

По правилам, хоронить убитых должны были местные жители под руководством священника. Были и специальные команды для рытья могил. Однако на практике священнику часто самому приходилось разыскивать и погребать тела, привлекая к этому случайных людей.

«В Великую Субботу я с драгунами 5-го эскадрона и с местными жителями (поляками) собирал тела наших истинных героев пехотинцев, оставленных на поле сражения непогребенными, – вспоминал отец Нестор. – В этот день мною было собрано и погребено 52 человека. В одной могиле я похоронил 20 человек, а в другой 32, а также положил в землю и германцев, оставленных на поле сражения. В 1-й день Пасхи я вновь собирал тела славных героев пехотинцев и предавал их земле при радостном пении воскресного гимна «Христос Воскресе».

Четыре солдата, найденные мною на поле сражения, скончались со сложенной правой рукой для изображения крестного знамени».

«Солдаты сделались неузнаваемы»

Еще осенью 1914 года командование армии выпустило приказ, где говорилось, что опытные священнослужители должны присутствовать в армии в том числе «в целях предупреждения распространения пропаганды революционного характера». Но противостоять революционному урагану было трудно.

Священник Сергий Молчанов вспоминал напряженную обстановку на Персидском фронте в последние месяцы войны:

«За какой-нибудь месяц по перевороте солдаты сделались неузнаваемы: прежде религиозные, теперь сделались атеистами. Так, например, солдаты-санитары 173 сводного госпиталя, эвакуированные сюда из Брест-Литовска, по обычаю западного края падали ниц пред Святыми Дарами, когда священник проходил с таковыми к больному. После переворота те же солдаты не только не делали поклонов, но даже не снимали шапки с головы и оставались с папиросой во рту».

Армия, как отмечали многие, стала разлагаться. Отца Сергия свои же солдаты арестовали за то, что он роздал в своей части воззвание временного Правительства о поддержании фронта.

«Многих священников совершенно изгнали, – писал он. – Пройти священнику даже среди дня было опасно: везде за ним кричали, свистали, били».

С болью писал отец Сергий о том, что весной 1918 года на рынках персидских городов появились в продаже покровы, воздухи, Антиминсы, иконы – «все эти святыни расхищались из военно-походных церквей нашими же солдатами и продавались персам». Он сам купил на базаре в городе Энзели два покровца и воздух из парчи, «чтобы не дать выкупить их персу для украшения стола или отделки платья своей жены».

Бузрадостным было и возвращение на родину весной 1918 года. «Проезжаю через г. Баку, Астрахань и др. Бедная, несчастная, многострадальная Русь! Все города и местечки твои там, где только коснулась нога большевиков, разрушены. Все деревни сожжены. Сады, нивы, огороды – все сравнено с землей…».

Всего за годы первой мировой войны около 40 священников были убиты или умерли от ран, более 200 — получили раны и контузии, свыше 100 — пребывали в плену.