В Париже русская эмигрантка мать Мария жила в комнате под лестницей, между кухней и прихожей.

Здесь большой стол, заваленный книгами, рукописями, письмами, счетами. Тут и стакан с недопитым остывшим чаем. Корзинка с разноцветными мотками шерсти. Кресло с вылезающей набивкой. Темная икона в углу.

Комната не отапливается, а дверь почти никогда не заперта.

Лишь иногда мать Мария запирает ее на ключ – и падает в старое кресло. Говорит: «Я больше не могу. Ничего не соображаю, устала».

Человек сорок обычно приходило к ней за день – и каждый со своим горем, нуждой.

Конечно, в дверь тут же начинают отчаянно стучать.

Мать Мария вздыхает – и встает.

Место монаха – среди боли и грязи обычного мира

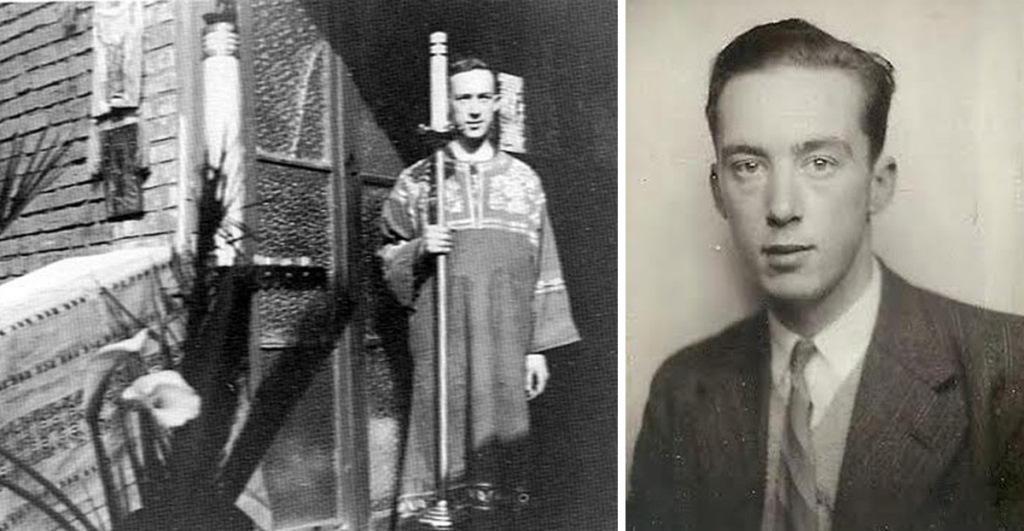

В юности мать Мария была поэтом и художником, дружила с Блоком, состояла в партии эсеров, боролась с большевиками, была городским главой Анапы. А еще она была любящей женой и заботливой матерью.

Оказавшись в эмиграции во Франции, она задумалась о монашестве.

Сначала она хотела «классического» монашества, ей была выделена келья на Сергиевском подворье в Париже. Она едет в Пюхтицы, в Ригу, в Финляндию на Валаам, примеряя на себя иноческое житие. И понимает, что это не то, что она ищет.

В очерках она очень подробно рассказывает об этих обителях, смотрит на них любующимся взглядом. Но при этом она настолько чувствует эту бездну нищеты, ужаса и отчаяния русских эмигрантов, что понимает – такой монастырь станет для нее духовным санаторием.

В 1932 году она принимает постриг, получив имя в честь Марии Египетской, и становится монахиней. Без монастыря.

Потому что считает, что место монаха – среди боли и грязи обычного мира.

И мать Мария – странная женщина в пыльном подряснике, в очках, в больших башмаках и всегда с улыбкой – идет к людям.

«Можно теоретически заниматься чем угодно – изучать богословие, математику, теорию музыки, вопрос о том, был ли Федор Кузьмич Александром I и существовала ли Атлантида – только социальным вопросом абсолютно невозможно заниматься только теоретически», – пишет мать Мария – и щедро делится живым, честным опытом помощи нищим, бездомным и несчастным.

Мать Мария ищет новый метод, основанный на любви к ближнему, на внимании к его нуждам, на включении несчастного человека в общую, осознанную жизнь.

Она задумала создать объединение людей, которое всесторонне бы помогало нуждающимся – но не в рамках благотворительности. Вот ее парадоксальные слова: «Мы не занимаемся благотворительностью. Невозможно подать куска хлеба человеку, не увидев в нем живую личность».

В статье «Вторая евангельская заповедь» она говорит, что первым делом человека надо одеть, обуть и накормить. Потом – выслушать и посочувствовать. А самое главное – разглядеть в любом нищем образ Божий.

Эту же мысль развивал митрополит Антоний Сурожский, говоря, что каждый человек для нас – затемненная икона, через слои которой можно прорваться к его духовной сути.

Мать Мария поступала именно так – прорывалась.

Разглядывала Христа в другом человеке.

И видела в каждом бездомном – Свет.

«Теплое чувство укрытости и упрятанности»

Ее главное детище – благотворительная организация «Православное дело», которая создавалась в Париже для системной и всесторонней помощи людям.

Штаб-квартиру общества решили организовать в арендованном особняке на улице Лурмель.

Гостеприимный дом, открытый для всех, – вот что задумала мать Мария.

Она считала, что каждое социальное дело должно быть попыткой включить человека, оказавшегося в беде, в единство людей во Христе. Не рассказывая страдальцу о Христе, а на деле приобщая его к живому единству Церкви.

Конечно, такой грандиозной цели было бы невозможно достичь без друзей, которые разделяли бы ее ценности.

В «Православном деле» для помощи всем обездоленным объединились выдающиеся деятели культуры, мыслители русской эмиграции. Это и богослов отец Сергий Булгаков, и философ Николай Бердяев, и историк церковной культуры Георгий Петрович Федотов, и литературовед Константин Мочульский. Это люди, чьи произведения мы сейчас изучаем в университетах. Это как если бы сейчас академики, известные люди, написавшие множество великих книг, собрались, чтобы помогать бездомным.

Как и у любой благотворительной организации, у «Православного дела» поначалу было очень мало ресурсов и очень много трудностей.

«Мать снимает дом на рю Лурмель – 20 тысяч год; денег никаких, риск огромный, но она не боится», – ужасался литературовед Константин Мочульский.

«Вы думаете, что я бесстрашная. Нет, – объясняла мать Мария. – Просто знаю, что это нужно. Я просто чувствую по времени, что Господь берет меня за шиворот и заставляет делать то, что Он хочет… Я ничего не взвешиваю. Я просто подчиняюсь… Будет и церковь, и столовая, и большое общежитие, и зал для лекций, и журнал!»

И вот вместе с сыном Юрой она уже устраивает в заброшенном гараже церковь. Мать Мария сама пишет иконы и шьет облачения. Она сияет и говорит: «Я говорила «все будет» – и вот все есть».

И вот – 27 сентября 1935 года, на улице Лурмель – литургия, служит отец Сергий Булгаков. «Помогайте меньшой братии. Храни вас Господь. Над вами Покров Пресвятой Богородицы», – говорит он.

И мать Мария с огромным энтузиазмом бросается на помощь «меньшой братии».

Эмигрантам прежде всего было нужно жилье, поэтому первым делом организовываются общежитие и столовая для безработных, оказывается медицинская помощь. Создаются просветительские организации, богословские курсы, курсы псаломщиков, воскресно-четверговые школы.

Помощь человеку организована всесторонне, так, чтобы он включался в общецерковную, творческую, интересную жизнь.

Жили в общежитии на улице Лурмель самые разные люди, голодные, нищие, калеки и больные, снимая комнатки за минимальную плату и питаясь в столовой за гроши, – и старушки, и молодежь. Здесь никому не было страшно, можно было переждать, пока не встанешь на ноги, нищету и голод.

«В доме просторно, но пыльновато, грязновато, убого, невзрачно, но все искупает теплое чувство укрытости, упрятанности, приятной скученности в спасительном «Ноевом ковчеге», – вспоминала писательница Татьяна Манухина, подруга матери Марии.

Кстати, за продуктами для столовой мать Мария сама ходила по утрам на парижский рынок. Она отчаянно торговалась с продавцами, и те делали ей большие скидки, а иногда и что-то отдавали бесплатно. Сама она признавалась, что ведет хозяйство по принципу самоокупаемости, имея в виду символические суммы за жилье и еду, а когда денег не хватает – «приклянчивает у общественных организаций».

«Хорошо бы отдать себя совсем, чтобы ничего не осталось»

Принцип такой «самоокупаемости» во многом держался на самой матери Марии.

«Мать все умеет делать: столярничать, малярничать, шить, вышивать, вязать, рисовать, писать иконы, мыть полы, стучать на машинке, стряпать обед, набивать тюфяки, доить коров, полоть огород», – удивлялся Константин Мочульский.

Наверное, еще несколько лет назад в это не поверила бы и сама мать Мария, которая в юности была богемной дивой, поэтессой-декаденткой и звездой Серебряного века.

А сейчас холод, болезнь, усталость, даже опасность – все ей, кажется, нипочем. Даже в кухонном чаду, над котлом с раскаленными щами, ее можно было застать, растрепанную и босую. И, казалось бы, между петербургской декаденткой и парижской монахиней лежит пропасть, но умение шить, рисовать, складывать в удачном порядке слова, другие утонченные навыки не оказались забыты, но пригодились и тут.

Просто на первом месте была уже не эстетика, а другой человек, готовность к самопожертвованию ради него.

Был Бог.

«Нельзя жертвенно любить во имя свое – можно жертвенно любить только во имя Христово, во имя образа Божия, открывающегося нам в человеке», – пишет мать Мария в статье «Вторая евангельская заповедь».

И как всегда – это не просто теоретические рассуждения.

Однажды к матери Марии пришла вдова внезапно умершего шофера, которой больше негде было жить. А в доме на улице Лурмель нет свободных кроватей… Мать Мария положила несчастную в свою постель и проговорила с ней всю ночь, успокаивая. «Хорошо бы отдать себя совсем, чтобы ничего не осталось», – говорит она в те дни.

Создательница «Православного дела» успевает не только управляться с хозяйственными заботами, но и много пишет на богословские темы.

В работе «Типы религиозной жизни» мать Мария пишет о том, что значит быть христианином. Мы ведь все разные. Кто-то сосредотачивается на эстетике – например, красивом пении, кто-то – на аскетических подвигах. И нельзя сказать, что это плохо. Но если для тебя суть христианства в этом – то ты не христианин. Самая суть – любовь ко Христу и ближнему.

Может, поэтому провинциальная нищета эмигрантской церкви оказалась для нее свободой?

Говоря о своей работе в «Православном деле», она часто упоминает образ внехрамовой литургии. Но причем тут социальная работа?

Дело в том, что во время литургии мы слышим слова: «Твоя от Твоих Тебе приносяще о всех и за вся».

По мысли матери Марии, важно никого из встреченных за порогом храма не отделять от этих «всех». Мы причащаемся ко Христовой жертве в Евхаристии – и должны нести благодать причастия за стены храма – всем. Любовь к другому человеку – самая суть христианства, изливаемая через нас на других любовь Христа.

В том числе – через социальную работу.

«Основной кризис – это кризис любви»

Служение человеку простиралось для матери Марии так далеко, как она могла только дотянуться.

«Нет сомнения в призвании христианина к социальной работе. Он призван организовывать лучшую жизнь трудящимся, обеспечить старых, строить больницы, заботиться о детях, бороться с эксплуатацией, несправедливостью, нуждой, беззаконием», – пишет мать Мария и занимается сразу всем.

Больничных проектов у «Православного дела» было несколько – помимо общежития на улице Лурмель, например, со временем был организован санаторий для выздоравливающих туберкулезных больных в Нуази-ле-Гран, пригороде Парижа.

Мать Мария считала, что человек, которому она помогла однажды, навсегда должен остаться в поле ее зрения.

«Надо стремиться к тому, чтобы каждое наше начинание было общим делом всех тех, кому оно нужно, а не некой благотворительной организацией, где одни благотворят и отчитываются перед начальством, а другие получают благотворение и уступают свое место следующим, проваливаясь из круга нашего зрения», – пишет мать Мария в одной из своих поздних работ.

Поэтому мать Мария всегда ищет пути помочь еще и еще. Построен санаторий? Хорошо. Организовано особое питание для таких больных? Отлично. Но можно сделать больше. «Православному делу» удалось добраться до министра здравоохранения Франции и добиться декрета о том, что русских эмигрантов тоже будут принимать в туберкулезный санаторий.

Не были оставлены без попечения и больные из бедных семей, которых навещали на квартирах, посещали в госпиталях. Отдельная категория несчастных – пациенты психбольниц.

Мать Мария объезжала психиатрические клиники – беседовала с врачами, с больными, выясняла, какая помощь нужна, выявляла тех, кто попал случайно, и тех, кого можно подлечить и вызволить оттуда, чтобы человек жил в нормальных условиях. Для этого искала им место для жилья, для работы.

Одна из таких лечебниц находилась в департаменте Юра. В списке пациентов – 51 имя. Мать Мария добилась разрешения навестить их. Поговорила по-французски с врачом: дружелюбная женщина посетовала, что возможности лечить русских нет – ведь в психиатрии понимать, что человек говорит – самое главное. Мать Мария поговорила с каждым.

«Один вот уже 17 лет читает, не переставая, написанные на черной табличке слова: «Господи, Гос-поди, Гос-по-ди». Больше от него ничего добиться нельзя. Один сел против меня и начал без перерыва озлобленно и уныло ругаться. Потом на минуту замолчал и сказал: «Прости, я только ругаться умею».

Любопытна реакция одного из пациентов парижской психиатрической клиники на события после октябрьского переворота. Узнав от матери Марии новости последних лет, мужчина приходит к выводу, что это не он сошел с ума, а окружающий мир! Нет царя, нет России! Разве можно поверить, что это правда?

Результатом мучительного дня были плюсики напротив восьми имен в списке – эти люди могли вернуться к обычной жизни, и мать Мария все делает, чтобы это произошло как можно скорее.

Отвалившиеся подметки и веревочки на крюке

Рассуждая о мировом кризисе, мать Мария говорила, что это не абстрактная страничка в учебнике истории. Это то, что уже сейчас касается всех: «Мировая катастрофа в той стадии, в которой она находится сейчас, значит вот что – шоферский заработок уменьшился раза в три, в Париже около 400 безработных русских, нуждающихся в общественной помощи, из них в ночлежках ночует около 70 человек. Сосед ваш потерял место, а другой потеряет на днях».

И это в Париже, в столице. В провинции дела еще хуже – все больше самоубийств, в Ницце зимой люди, оставшиеся без средств и без крова, ночевали в пещерах.

«30% русских во Франции в той или иной степени выведены из строя», – переживает мать Мария. И добавляет – они в строй и не вернутся. И останутся для статистики тридцатью процентами, а ведь это реальные люди, реальные отвалившиеся подметки, отмененные обеды.

«А то и веревочки на крюке».

И вот вполне конкретный Иван Иванович «ест по талону, спит по купону, одевается от руки благодетелей, дышит оттого, что этого французские власти еще не запрещают, – и при таком явном ничтожестве, самое главное, – вечно от него вином несет».

Меня бы больше удивило, заключает мать Мария, если бы он не пил – ночуя под мостом-то. Человек человеку не волк, но стена, сокрушается она, каждый совершенно безразличен к чужой беде. Скажи приятелям «Вчера моя мать умерла от голода» или «Меня завтра расстреляют», – они даже не удивятся. Все чувства притуплены!

И делает главный вывод: «Основной кризис – это кризис любви». А колоссальным капиталом, способным помочь в решении социального вопроса, называет элементарное человеческое внимание – обязанность каждого христианина.

«Давайте создавать ячейки будущего общества, давайте на основе христианской любви и христианской взаимопомощи строить какие-то ядра общежитий, давайте вниманием и терпимостью преодолеем препятствия в таких конкретных делах», – призывает мать Мария.

А о каких препятствиях речь? О пьяных драках, поножовщине, сплетнях и ссорах. Но если бояться этого – то точно ничего не выйдет. Иваны Ивановичи так настрадались, пора им помочь!

Во время Второй мировой войны ситуация оказывается еще более страшной. В оккупированном Париже мать Мария начинает спасать евреев от нацистов. Приют на улице Лурмель становится убежищем для евреев и антифашистов. Их здесь укрывали, делали фальшивые документы, выдавали ложные свидетельства о крещении.

В 1942 году, когда начались первые массовые депортации в Париже, всех евреев согнали на велодром. Мать Мария проникла туда в монашеской рясе – и в мусорных баках вынесла четырех детей.

Тогда же она задумалась над очень страшным вопросом: а как помогать в условиях концлагеря, когда вообще ничего не имеешь, даже куска хлеба уже не можешь дать. Что можно сделать? Только быть рядом с человеком, молиться вместе с ним.

Сначала гестаповцы забрали Юру, ее сына, как заложника. Матери Марии тогда не было в Париже. Она могла не приходить к немцам и сама понимала – Юру не отпустят. Но…

У матери Марии было трое детей. Здесь, в Париже, от менингита умерла ее двухлетняя дочка Настя. Старшая дочь, Гаяна, во Франции очень тосковала по родине, и Алексей Толстой уговорил ее (с ведома матери) вернуться в Россию. А вскоре мать Мария получила известие о кончине дочери. Тиф, ничего нельзя было сделать.

Теперь у нее остался один Юра.

Мать Мария тут же явилась в гестапо. Конечно, немцы не выпустили ни его, ни ее.

Юрий погиб в одном из подразделений Бухенвальда. Мать так об этом и не узнала. Ее саму переправили в концлагерь Равенсбрюк.

Даже там она находила в себе силы поддерживать других узниц, ухаживала за больными, кормила голодных теми крохами, которые у нее были, молилась и рассказывала о Боге.

Из концлагеря она просила передать одну из узниц своему духовному отцу Сергию Булгакову, не зная, что его уже нет в живых, а также митрополиту Евлогию и матери: «То, что я сейчас чувствую, – это полная покорность страданию, и если я умру – я вижу в этом благословение свыше».

За несколько дней до освобождения заключенных солдатами Красной Армии, 31 марта 1945 года, мать Мария погибла в газовой камере. По воспоминаниям выживших узниц, она обменялась одеждой с другой женщиной и пошла на смерть вместо нее.

…Когда «Православное дело» называли мощной организацией, перечисляя все, что удалось сделать, мать Мария говорила, что, если бы даже им удалось добиться самых невероятных результатов, это не принесло бы ей радости, потому что важно – не это.

Главное – соединение «Православия» и «дела», когда ты в каждом человеке, даже самом пропащем, видишь личность, за которую умер Христос.

Автор сердечно благодарит за помощь в подготовке статьи Наталью Ликвинцеву – кандидата философских наук, ведущего научного сотрудника Дома русского зарубежья имени А. И. Солженицына, составителя пятитомника сочинений матери Марии (Скобцовой).

В статье использованы фотографии и цитаты из только что вышедшей четвертой книги полного собрания сочинений матери Марии (Скобцовой).