В 1893 году в Петербурге учреждается «Общество борьбы с проказой в Санкт-Петербургской губернии». Инициатором выступил врач-венеролог профессор Оскар Владимирович фон Петерсен. Председателем общества выбрали графиню Софью Дмитриевну Толь. В этом состояла своего рода интрига – муж Софьи Дмитриевны граф Сергей Александрович Толь в то время исполнял должность столичного губернатора. Привлекли и его.

Главной задачей общества была организация закрытой колонии для прокаженных. Выбрали участок в самом захолустье, в Ямбургском уезде, в так называемой лесной даче «Плешский обрез». Поскольку он принадлежал царской фамилии, разрешение пришлось просить у самого Александра Третьего, «для устройства на нем, с целью воспрепятствования распространению проказы, колонии для прокаженных, в которой больные могли бы найти убежище и надлежащий уход, занимаясь притом земледелием и скотоводством».

То есть речь идет не столько о лечении, сколько об изоляции. Заботу проявляют не о прокаженных, а об остальных, о здоровых. Впрочем, и о прокаженных тоже. В обществе они – изгои, там, в кругу таких же несчастных людей, они будут чувствовать себя спокойнее.

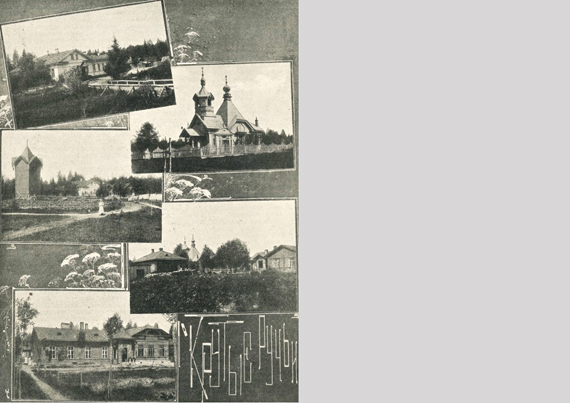

Первым делом вырубили и продали лес, тем самым пополнив свою казну. Затем приступили к строительству зданий, отдельные дома с комнатами для семейных, отдельные с бараками для холостых, помещения для проживания врачей и обслуживающего персонала. Разумеется, церковь – во имя целителя великомученика Пантелеимона.

Следовало как можно сильнее уменьшить контакт между колонией и «большой землей».

Врач, приезжающий утром на работу, а вечером уезжающий домой, в эту концепцию не укладывался. Он должен был сам проживать в колонии, с четкой перспективой рано или поздно занять койку для больных.

Поступить на службу в «Крутые ручьи», как назвали колонию – уже светлый подвиг. И совершали его не единичные герои, а целый медицинский штат.

Впрочем, приговор был избирателен. В частности, в 1899 году здесь работал земский врач Юлий Васильевич Людевиг, который в скором времени уволился, так и не заразившись, зато получив за время пребывания в лепрозории потомственное дворянство.

Здешний же священник, сам страдающий проказой, запросто ходил совершать требы по окрестным хуторам и деревням. В свою очередь, к нему на службу тоже приходили местные, вполне здоровые крестьяне. И не только на службу – приносили в лепрозорий свежие продукты на продажу. А прокаженные были завсегдатаями местных потребительских лавок, чуть ли не кабаков.

Как писал Лев Николаевич Толстой в одном стихотворении: «Чисто писано в бумаге, да забыли про овраги».

Лепрозорий в свободном режиме

Хозяйство в «Ручьях» было незатейливым, первое время прокаженные держали семь коров, картофельное поле. Огородничали, правда, без затей, кроме картошки тут выращивали лук, огурцы, свеклу, морковь, брюкву, капусту, петрушку и сельдерей. Трудились две швеи и два сапожника, семеро столяров и плотников, а также слесарь. А священник «Крутых ручьев» отец Федор Пивоваров организовал из пациентов весьма неплохой хор.

Дозволялось держать личное хозяйство – свиней, уток, индеек и кур. Одно время здесь работал сторож, но, как не сложно догадаться, делать ему было особенно нечего. Находилось немного желающих проникнуть на охраняемую им территорию.

Впрочем, пытались прорваться торговцы алкоголем. Их сторож нещадно гонял, в колонии поддерживался сухой закон.

А со временем неподалеку открылась еще одна колония. На этот раз, детская – для здоровых детей, рожденных прокаженными родителями.

При всем при этом пребывание в лепрозории было делом добровольным. В частности, в течение 1912 года в колонию поступили 26 новых больных, 8 колонистов умерли от осложнений лепры, по своей воле покинули колонию 20 прокаженных, а из 29 нововыявленных больных по Ямбургскому уезду, никто не пожелал отправиться в колонию и не отправился.

Излечившихся не было ни одного человека, несмотря на то, что главный врач Владимир Иванович Андрусон активно экспериментировал с прижиганиями, кислотными примочками и внушением.

Иногда внушение давало противоположный результат. В один прекрасный день в «Ручьях» появилась новенькая – женщина с сильным зудом и белыми чешуйками. И в лепрозории сразу же началась эпидемия чесотки, больные кроме того ужаса, который у них уже был, начали обнаруживать еще и симптомы этой малоприятной болезни.

При этом ни у новенькой, ни у других «чесоточных» врачи не обнаружили чесоточного клеща. И после ее смерти вся эта история закончилась.

Это, по всей видимости, был псориаз, его в то время только начинали диагностировать. И, разумеется, самовнушение людей, которые находятся на грани.

А как-то раз один из докторов решил, что он открыл лекарство против лепры. Специально заразил себя страшной болезнью, не сомневаясь, что сумеет вылечиться. И не сумел. Застрелился.

Кстати, годовое содержание прокаженного в колонии обходилось приблизительно в 330 рублей, при этом платить за него должно было земство. Многие земские управы, в целях экономии, тянули с этим до тех пор, пока больной не начинал на глазах разлагаться, успев, ясное дело, перезаразить еще добрый десяток человек.

Страшное рукопожатие

А в 1910 году в колонию прибыл особый пациент – писатель Александр Грин, хороший знакомый уже упоминавшегося доктора Андрусона и большой приятель его брата, поэта Леонида Ивановича Андрусона.

Его проживание в «Крутых ручьях» не было связано с профессиональной деятельностью. Грин скрывался от полиции и совершенно справедливо рассудил, что здесь его искать точно не станут. И, действительно, не стали.

Лепрозорий – самое надежное убежище.

Александр Степанович писал журналисту Аркадию Горнфельду: «С чрезвычайным сокрушением обращаюсь к Вам. Я живу сейчас в колонии прокаженных, в 20-ти верстах от Веймарна, станции Балтийской дороги, и не могу вернуться в Питер, потому что нет денег на дорогу и сопряженные с этим мелкие, но совершенно необходимые расходы. Не можете ли Вы одолжить мне до 10-го сентября 15 рублей?.. Здесь в колонии у доктора достать немыслимо – я ему должен 10 руб. и просить вновь чрезвычайно неловко, пока не вернул эти».

Писал и Александру Куприну: «Не могу выехать из колонии. Я усиленно питаюсь земными продуктами, но польза от этого слабая. Занимаюсь спиритизмом, причем от скуки выстукиваю разные похабные слова. Доктор объясняет это с научной точки зрения».

Грин по фальшивым документам работника «Ручьев» Алексея Алексеевича Мальгинова скрывался здесь около месяца.

Впоследствии он думал написать о жизни отверженных прокаженных статью для «Биржевых ведомостей», но так и не заставил себя сесть за этот труд. Объяснял это так (со слов журналиста Николая Вержбицкого: «Кое-что я сумел заметить, но это «кое-что» так незначительно, что на нем не построишь даже крошечной новеллы в пятнадцать строк…

Признаюсь откровенно, что меня продирал мороз по коже, когда я слышал непринужденный хохот этих людей, готовых смеяться по самому незначительному поводу…

Я глядел на провалившиеся носы, на гноящиеся глаза и лбы, покрытые коростой, и никак не мог понять – какая сила духа позволяет этим людям петь песни, выращивать прекрасные цветы и украшать ими свои жилища?..

Думаю, что жить на белом свете вне лепрозория не менее страшно, а, может быть, даже страшнее, чем среди прокаженных».

Это было сказано в писательской компании. Куприн впоследствии признался Вержбицкому, что «во время прощания не без трепета жал Грину руку, – ведь проказа передается через самое легкое прикосновение».

Зато колонию упоминал Михаил Зощенко – в рассказе «В штабе полка»: «Я вижу перед собой человека очень жалкого, очень какого-то несчастного, забитого, огорченного. Чтобы ободрить его, я подвожу его к креслу и, пожав ему руку, прошу сесть. Он нехотя садится. Он говорит, еле шевеля губами:

– Если Красная Армия будет отходить – отходить ли нам вместе с вами или оставаться?.. Я пришел из колонии «Крутые ручьи». Там наша колония прокаженных.

Я чувствую, как мое сердце падает. Незаметно вытираю свою руку о свои ватные штаны.

– Не знаю, – говорю я… Поклонившись мне, человек уходит. Из окна я вижу, что он показывает свои язвы часовому.

Я иду в лазарет и карболкой мою свои руки».

Ожидая «львиное лицо»

Революция не изменила ничего. В «Крутых ручьях» все так же ели, пили, спали, влюблялись, страдали от боли и собственного прогрессирующего уродства и умирали. Колхоз, по понятным причинам, решили не делать. Андрусон ушел было из колонии, но в 1924 году вернулся, где спустя четыре года и скончался в возрасте 56 лет, скорее всего, от проказы.

Разве что у церкви начались проблемы. Приходской совет церкви святого Пантелеимона писал в совет ленинградского Владимирского собора: «Ввиду отсутствия у нас средств содержать постоянного священника мы лишены великого утешения в горькой беспросветной своей жизни – христианского богослужения, с ним напутствования и нравственного пастырского подкрепления, слезно ныне обращаемся к вам, избранникам прихода, с покорнейшею просьбой: осушите слезы прокаженных, придите к нам на помощь, дайте возможность священнику неопустительно по воскресеньям и праздничным дням своим посещением утешать нас богослужением в нашем храме и церковного беседою».

Фактически, просили денег («пусть прихожане Вашего храма увидят регулярно обносимое блюдо «на религиозные нужды верующих прокаженных»»).

Конечно, деньги на оплату трудов батюшки были получены – Пантелеимоновская церковь просуществовала вплоть до 1938 года, когда ее все же закрыли и разрушили.

Нередко наезжал в колонию Вишневский-младший – Александр Александрович Вишневский, представитель известнейшей медицинской династии и сын изобретателя знаменитой заживляющей мази. Александр Александрович работал над докторской диссертацией «К вопросу о патогенезе и терапии проказы» и собирал тут свой научный материал, пытаясь применить к больным некоторые исследования своего отца, в частности, новокаиновую блокаду язв. Отчасти получалось.

Самым же колоритным доктором был кубинец Рапиладо. Он заболел проказой у себя на Кубе и, будучи врачом, сразу же понял, что с ним. Чтобы не попасть на специальный остров (а на Кубе с этим делом все было сурово), он завербовался на судно матросом, добрался до России и уже здесь предложил свои услуги в качестве врача лепрозория.

А писатель Георгий Иванович Шилин работал тут над своей книгой «Прокаженные». Вышло все совершенно случайно, он приехал в родной город, решил повидаться со своим другом детства, а ему сообщили, что друг в лепрозории. Поехал навещать и обнаружил там своего друга на так называемом «больном дворе»: «Здоровый двор стоял на вершине косогора. Больной – внизу. Между ними сорок саженей пустыря и маленькая аллейка из лип.

Какую цель преследовала эта аллейка: имела ли она назначение сделать здоровый двор менее доступным для прокаженных, стремилась ли скрыть от него боль и тоску обитателей больного двора или была насажена как некая предосторожность против заноса бактерий, – сказать трудно.

Во всяком случае дворы разделялись не аллейкой и не пустырем, а проказой».

Приехал на несколько часов, да так там и остался. Правда, не навсегда, а пока собирал материал для романа.

Формально роман получился художественный, но в основе – реальные впечатления и судьбы: «Я не снял зеркальца и не выбросил его. Я подошел к нему, протер стекло и всмотрелся в отражение. Оттуда глядело обросшее щетиной нелепое лицо – без бровей, без ресниц. Боже мой, что это за лицо. Оно принадлежало мне, Строганову, оно было еще мое. А дальше? Дальше на месте нынешних пятен появятся язвы, и лица, может быть, вовсе не станет, его сменит непозволительная рожа зверя – «львиное лицо», как говорят врачи. Живое тело начинает гнить и расползаться».

Это было уже после 1923 года, когда Совнарком принял постановление о принудительной изоляции больных проказой. Дореволюционная вольница осталась в прошлом, с этого момента за побег из лепрозория могли судить. А впрочем, наказание было одно – все тот же лепрозорий.

Когда же сотрудник «Комсомолки» Залмар Румер привез в редакцию репортаж о «Крутых ручьях», секретарь редакции читал его в перчатках, которые потом сразу же выбросил в камин.

Что бы ни говорили, место было страшным.

* * *

Все закончилось в 1941 году, и совершенно не понятно, каким образом закончилось. Есть две версии. По первой, когда враг подступал к Ленинграду, всех больных и весь персонал вывезли в Абинский лепрозорий (Краснодарский край). По другой, их не успели вывести, и фашисты просто-напросто всех расстреляли и сожгли. Нет ни свидетельств пациентов и врачей, благополучно обосновавшихся в Абинске, ни большого количества наспех закопанных трупов на месте «Ручьев».

Как будто бы и не было тут никакого лепрозория.

Впрочем, сегодня ситуация иная. В стационаре лечатся всего два месяца. Остальное время наблюдаются амбулаторно. А главное, что лепра в наше время излечима. Подвиг работников «Крутых ручьев» был совершен не зря.