Чтобы возглавить Второе народное ополчение, требовалось выбрать «мужа честного, кому заобычно ратное дело, который в таком деле искусен и который в измене не явился». Дмитрий Пожарский, бывший некогда ответственным за царскую одежду, оказался идеальным кандидатом.

Карьера при дворе

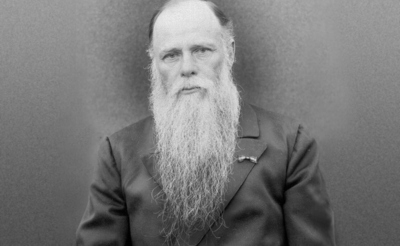

Точное место рождения Дмитрия Пожарского никто не знает. Видимо, в селе Берсенево, недалеко от Клина. Оно принадлежало родителям будущего воеводы. Вскоре семья Глухих-Пожарских переехала в Москву. Уже в 14-летнем возрасте юный князь поступил на службу при дворе Федора Иоанновича.

Когда царь в 1598 году скончался, Дмитрий имел чин стряпчего с платьем. Не то чтобы очень высокий – стряпчих с платьем, отвечающих за царскую утварь и одежду, было в то время несколько десятков. Но сама близость государеву двору была почетна.

Можно сказать, что в 1598 году Дмитрий Михайлович впервые занялся политикой – голосовал за возведение на трон Бориса Годунова.

Голосование было открытым – фактически Пожарский среди прочих подписал соответствующую грамоту. Но вместо благодарности он заслужил от нового царя опалу. Причину мы не знаем, опала была непродолжительной. Уже в 1602 году князя повысили до стольника, а его мать стала боярыней, а затем и верховной боярыней.

В то время история писалась стремительно и непредсказуемо – не зря его потом назвали Смутным.

Дворецкий самозванца

В 1605 году к власти пришел Лжедмитрий I. Ставленник польского короля Сигизмунда III, он выдавал себя за сына Ивана Грозного, царевича Дмитрия. Якобы тот не погиб в Угличе в 1591 году, а чудом спасся.

Многие в эту историю поверили и присягнули на верность Лжедмитрию. В том числе и Дмитрий Пожарский. Больше того, он получил при дворе самозванца новый и теперь уже достаточно высокий чин – дворецкого. В 1606 году он даже присутствовал на свадьбе Лжедмитрия и польской красавицы Марины Мнишек. «За яствою» Пожарский сидел на почетном месте, среди польских послов.

Зарайский воевода

Спустя девять дней после свадьбы Лжедмитрия убили. Новым русским царем стал Василий Шуйский. Что ж, Дмитрий Пожарский присягнул и ему. Тогда же Дмитрий Михайлович всерьез занялся ратными делами. Началось с подавления восстания Ивана Болотникова. Затем появился новый враг – Лжедмитрий II.

Первый самозванец все же старался изобразить легитимность своего появления на престоле – и действительно ввел в заблуждение массу людей. Второй же на такие «мелочи» вообще не обращал внимания. Просто грабил все, что попадется под руку, включая храмы и монастыри. Но, как ни странно, и в него многие поверили. А кто-то просто делал вид, что верит, и переходил на сторону разбойника ради трофеев и чинов.

Пожарский выступил в должности полкового воеводы. В 1609 году Лжедмитрий с помощью особых отрядов пытался окружить Москву и заблокировать подвоз продовольствия. Пожарский разгромил один из его отрядов. Предатели явились в Кремль просить у Шуйского пощады.

Вчерашний мирный царедворец неожиданно стал грозным воином. При этом он был все таким же скромным и благочестивым, как и раньше.

«Безо всякия шатости»

Положение Москвы ухудшалось. Окрестные воеводы один за другим переходили на сторону Лжедмитрия. Пожарский, напротив, вместе со своим гарнизоном заперся в Зарайском кремле, держал оборону. Этим не ограничился – разослал гонцов по другим подмосковным городам, призывая их переходить на сторону Василия Шуйского. В результате Кашира и Коломна снова присягнули московскому царю.

Авторитет Дмитрия Пожарского поднимался все выше. Рязанский воевода Прокопий Ляпунов, видя это, предложил Пожарскому объявить царем Михаила Васильевича Скопина-Шуйского, четвероюродного племянника Василия Шуйского.

Пожарский ответил отказом. В награду Дмитрий Михайлович получил от Шуйского пару десяток деревень – за то, что «многую службу и дородство показал, голод и во всем оскуденье и всякую осадную нужду терпел многое время, а на воровскую прелесть и смуту ни на которую не покусился, стоял в твердости разума своего крепко и непоколебимо безо всякия шатости».

Первое народное ополчение

Летом 1610 года Василия Шуйского свергли и насильно постригли в монахи. Притом сделали это сами москвичи. Началось так называемое междуцарствие.

Пожарский продолжал оборонять Зарайск. Тем временем поляки заняли Москву. Ротмистр Самуил Маскевич не то признавался, не то хвастался: «Наши ни в чем не зная меры, не довольствовались миролюбием москвитян и самовольно брали у них все, что кому нравилось, силою отнимая жен и дочерей».

Тогда Дмитрий Михайлович вместе с небольшим отрядом ополченцев направился на выручку русской столицы. Еще один отряд ополченцев вышел из Нижнего Новгорода. Это событие вошло в историю как Первое народное ополчение.

Бой рядом с собственным домом

Пожарский дал бой рядом с собственным домом, который он спешно превратил в гарнизон. И был тяжело ранен. Летопись сообщает: «Вышли из Китая многие люди к Устретенской улице и к Кулишкам, там же с ними бился у Введенского острожку и не пропустил их за Каменный город преждереченной князь Дмитрий Михайлович Пожарской через весь день, и многое время тое страны не дал жечь, и изнемогша от великих ран паде на землю, и взем его повезоша из города вон к Живоначальныя Троице в Сергиев монастырь».

Поясним. Китай – на самом деле Китай-город. Оттуда и вышли поляки. Усретенская улица – Большая Лубянка. До середины XIX века она тоже называлась Сретенкой, как и ее продолжение за Бульварным кольцом. «Тое страны» – та сторона Москвы.

По призыву нижегородцев

Пока монастырские доктора поправляли здоровье героя, в Пскове объявился Лжедмитрий III. Удивительно, что самозванцев были не десятки или даже сотни. В России тогда полностью отсутствовала государственная власть. Казалось, взять ее может любой.

Но так только казалось. Роль регулярной армии взяло на себя Второе народное ополчение. Его все в том же Нижнем Новгороде формировал тамошний земский староста Кузьма Минич Минин. А когда дело дошло до выбора военачальника, нижегородцы сошлись на фигуре Пожарского.

К нему направили из Нижнего посольство, состоявшее «изо всяких чинов всяких лучших людей». Несколько раз Дмитрий Михайлович отказывался – его скромность, несмотря на все события последних лет, никуда не подевалась. Да и раны еще не вполне зажили.

Но потом он все же согласился. Что называется, развел руками – дескать, «к такому делу бояре и вся земля сильно приневолили».

И осенью 1611 года князь приехал в Нижний Новгород.

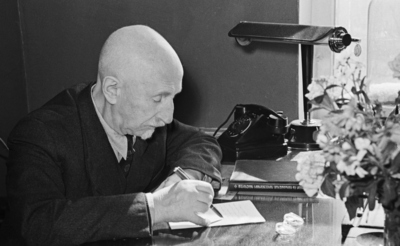

Совет земли

Он фактически взял на себя руководство страной. В России было образовано своего рода временное правительство – Совет земли. Распоряжения, которые издавал этот совет, начинались со слов: «По указу Московского государства бояр и воевод, и стольника и воеводы князя Дмитрия Михайловича Пожарского с товарищи…».

Дальнейшие события описаны в романах и учебниках. В 1613 году – в первую очередь благодаря Пожарскому и Минину – Россия наконец-то обрела царя. И – на три с небольшим столетия – относительную политическую стабильность.

В 1613 году на Земском соборе не только выбрали царем Михаила Федоровича Романова, но и пожаловали саном боярина Дмитрия Пожарского. А также наградили большим количеством поместий – за «службу и очищение Москвы».

Польский королевич Владислав Ваза IV на протяжении еще нескольких лет пытался отвоевать Москву. В конце концов ему пришлось оставить все эти попытки – во многом благодаря Дмитрию Пожарскому. И в 1619 году Дмитрий Михайлович получил новую порцию наград – за мужество и верность престолу.

Воин-благотворитель

После окончательной победы Пожарский остается на государственной службе. Он становится Новгородским и Переславль-Рязанским воеводой, возглавляет Разбойный, Поместный и Судный приказы.

Много занимается благотворительностью. Строит храмы, материально поддерживает иконописцев и переписчиков книг.

Именно Дмитрий Пожарский выстроил на собственные деньги Казанский собор на Красной площади. Правда, не каменный, а первый, деревянный. Он же перенес сюда и главную войсковую святыню Второго народного ополчения – Казанскую икону Божией Матери. До этого она хранилась в церкви Введения во Храм Пресвятой Богородицы на Большой Лубянке – приходском храме Пожарских. В Смутное время он довольно сильно пострадал, но Дмитрий Михайлович его восстановил. И подарил ему другой список Казанской иконы.

На его же деньги в Москве, к церкви Зачатия праведной Анны что в Углу пристроили придел святого Мины. Таким образом жертвователь подчеркнул сходство двух исторических событий – победы над поляками и освобождения от монголо-татарского ига. Оно произошло в 1480 году именно в день святого Мины.

В 1642 году Пожарский умирает. Незадолго до смерти Дмитрий Михайлович готовит завещание – его собственных крепостных отпустить на волю, а принадлежащих его детям – никоим образом не притеснять.

Гроб торжественно провожают от палат Пожарского на улице Большая Лубянка до ворот Белого города, откуда он проследует в Суздаль, в Спасо-Евфимиев монастырь. За гробом следует огромная толпа людей и среди них – царь Михаил Федорович, первый Романов.