Иоанн Предтеча – ближайший ко Христу человек, но и один из самых таинственных: в Евангелиях есть история его рождения, а потом сразу – проповедь о Христе и события Крещения. Между ними почти 30 лет молчания. Вместе с библеистом Андреем Небольсиным мы сосредоточимся на «белых пятнах» истории об Иоанне, на сокровенных моментах жизни и отношений со Христом.

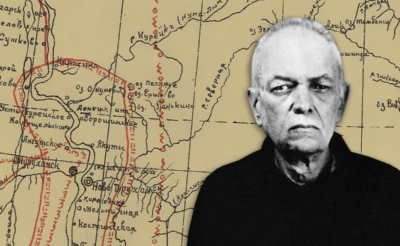

Андрей Сергеевич Небольсин – преподаватель Священного Писания Нового Завета на кафедре библеистики Богословского факультета ПСТГУ. С 2004 г. — старший библиограф Зала научной литературы на иностранных языках ПСТБИ (ныне библиотека Богословского факультета ПСТГУ). С 2004 г. редактор, позже – автор церковно-научного центра «Православная энциклопедия».

Встреча двух младенцев «прежде рождения»

Из Евангелия от Луки известно, что впервые Иоанн Предтеча и Христос встретились, еще находясь в утробе своих матерей – св. прав. Елисаветы и Пресвятой Девы Марии. Архангел Гавриил благовестил Деве Марии рождение у нее Сына-Христа, а также сказал, что прав. Елисавета, родственница ее, после долгого бесчадства уже носит ребенка под сердцем – и это ей, давно в преклонных годах, дано по милости от Бога, «у Которого не остается бессильным никакое слово».

Можно лишь предполагать, в каких чувствах отправилась Пресв. Дева Мария к прав. Елисавете, – ведь их отныне объединяли не просто личные обстоятельства, но удивительная тайна промысла Божия о судьбах мира.

И потому знаменательно, что, когда Дева Мария вошла в дом прав. свящ. Захарии и приветствовала прав. Елисавету, то та услышала приветствие Марии, и в этот момент «взыграл младенец во чреве ее; и Елисавета исполнилась Святаго Духа, и воскликнув громким голосом, сказала: благословенна Ты между женами, и благословен плод чрева Твоего».

«Взыграние Иоанна», чьего слуха еще во чреве коснулся голос Матери Божией, а точнее – голос воплощенного в ней Бога, по мнению многих святых отцов и исследователей, свидетельствовал об узнавании Иоанном Христа и действии радости вблизи Него.

Иоанн пророчествует еще в утробе своей матери, «получив некоторое особенное дарование пред прочими людьми, особую благодать Божию, почему он и больше пророков, как скажет о нем позже Христос (см. Мф. 11:9). Ведь они пророчествовали после своего рождения, а Иоанн удостоился такого дарования еще в утробе матери», – писал Феофилакт Болгарский, архиепископ Охридский.

– Встреча двух младенцев еще до рождения показывает, как Божий промысел является через людей, как Господь через людей творит свою волю, – говорит библеист Андрей Небольсин. – Особенно через святых: ведь святой – значит отданный Богу, отделенный, его жизнь принадлежит уже не ему, а Богу. Это мы и видим в истории родителей святого Иоанна, Захарии и Елисаветы, самого Иоанна и в жизни Богородицы.

«Я раба Господня», – говорит Пресвятая Дева в ответ на слова архангела Гавриила о Божией воле. У Иоанна Предтечи нет никакой «своей», частной жизни – а есть только служение Богу, Его промыслу, спасающему мир. Это спасение начинается как некое приготовление – миссией Крестителя, который еще в утробе матери приветствует Спасителя, а завершится смертью и воскресением Христа, – поясняет Андрей Небольсин.

Как рос Иоанн Предтеча

Евангелист Лука подробнейше описывает обстоятельства рождения Иоанна Предтечи (Лк. 1, 5:25; 57:80). Известно, что родился пророк Иоанн в семье священника Захарии и правед. Елисаветы, которая долго считалась бесплодной, и рождение сына у двух старых людей все близкие сочли чудом Божиим.

Далее сведения об Иоанне мы находим только в Церковном предании, подтвержденном, однако, словами самого Христа в Евангелии от Матфея: «Да придет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле, от крови Авеля праведного до крови Захарии, сына Варахиина (отца Предтечи. – Прим. авт.), которого вы убили между храмом и жертвенником» (Мф. 23:35).

По времени рождения Иоанн подходил под возраст младенцев, которых хотел убить царь Ирод, но Господь сохранил его, чтобы он смог исполнить предназначенную ему роль Предтечи и Крестителя Господня. Услышав об угрозе царя Ирода, Елисавета, согласно ее житию, бежит с сыном в пустыню. Священник Захария остается служить в Иерусалимском храме, понимая, что и ему грозит опасность.

Посланные Иродом воины требуют от Захарии выдать Елисавету с младенцем, он отказывается и его убивают прямо в храме. Праведная Елисавета с сыном остается в пустыне, опасаясь за жизнь Иоанна. В безвестности она умирает, а Иоанн мужает и готовится к тому, к чему был призван от рождения. Где он провел отроческие и юношеские годы, точно не известно. Этот вопрос остается спорным.

О дальнейшем нам вновь говорят евангелисты Марк и Иоанн. Мы узнаем, что Иоанн живет как истинный подвижник, не заботящийся о мирском, полностью сосредоточенный на жизни Духа. У него есть ученики, которые, как мы знаем, были очень привязаны к нему и не оставили его даже после пришествия Христа.

Когда же Иоанну исполняется тридцать лет, «при первосвященнике Анне и Каиафе был глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии, в пустыне. И тот стал обходить земли вдоль Иордана, призывая людей покаяться и в знак этого совершить крещение, чтобы получить прощение грехов» (Лк.3: 1-3). Так начинается то дело, что поручил Иоанну Бог.

– Мы наблюдаем удивительную и неслучайную параллель между пропуском времен в жизни Предтечи и Христа, – комментирует библеист Андрей Небольсин. – Почему Предтеча и Христос пропадают в Писании: один – почти сразу после рождения, а Христос – после своих 12 лет?

Причина одна: Евангелие – не биография, это Благовестие о нашем спасении. И здесь нет необходимости собирать все факты о жизни людей. Важно только то, что имеет непосредственное отношение к нашему спасению.

По словам библеиста Андрея Небольсина, в библейской науке строились разные гипотезы об «утаенном» периоде жизни Предтечи, особенно с тех пор, как в середине ХХ века были найдены Кумранские рукописи и появилась новая информация о жизни ессейских общин, живших в Иудейской пустыни незадолго до пришествия Христа.

Это породило множество гипотез о том, как возникло раннее христианство, какие исторические процессы предшествовали его возникновению и какую роль в этом играл Иоанн Предтеча.

Согласно одной из таких теорий, маленького Иоанна взяла под свой кров на воспитание ессейская община.

Отсюда делались выводы о связи богословских взглядов Предтечи с ессеями. Эта гипотеза лет через 15-20 после своего возникновения сошла на нет после тщательного изучения взглядов ессеев и несопоставимости в главном с проповедью Предтечи и христианством в целом.

Поэтому связан ли был Предтеча некоторое время с ессейской общиной или нет, для спасения мира и роли в этом Предтечи значения не имеет.

В жизни Иоанна Предтечи и Крестителя имеет значение только то, что связано со Христом как Спасителем мира. Ничего больше.

Где был Иоанн с рождения до своего выхода на проповедь, мы не знаем, но мы знаем главное – Предтеча появляется как зрелый муж, аскет, сильный духом, и говорит народу о том, что «приблизилось Царство Небесное». Он обозначает важнейший момент в истории мира, истории народа, к которому нужно быть готовым – приготовлять путь Господу.

Предтеча начинает свое служение, когда ему исполняется 30 лет. Почему именно 30? По иудейским меркам человек в этом возрасте считался уже весьма зрелым и почтенным. Согласно раввинистическим представлениям, начиная с 30 лет он мог создавать свою религиозную школу, иметь учеников, – уточняет Андрей Небольсин.

Какого покаяния требует Предтеча?

О выходе Иоанна на проповедь говорит Евангелие от Луки (3: 1-8) со всей исторической обстоятельностью, называя реальные лица римской и иудейской власти, при которых это произошло:

«В пятнадцатый же год правления Тиверия кесаря, когда Понтий Пилат начальствовал в Иудее, Ирод был четвертовластником в Галилее, Филипп, брат его, четвертовластником в Итурее и Трахонитской области, а Лисаний четвертовластником в Авилинее, при первосвященниках Анне и Каиафе, был глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии, в пустыне» (Лк. 3:1-2).

Здесь нельзя пропустить один важный момент: Иоанн не сам от себя решил выйти на проповедь, но подчиняясь слову Божию, которое, очевидно, руководило всей жизнью Предтечи.

Слово Божие посылает Иоанна «приготовить путь Господу», приготовить народ к встрече с Господом.

Что главное в таком приготовлении? Покаяние.

«Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное», – говорит народу Предтеча. Но покайтесь, не только осознавая свои грехи как недолжные, ошибочные поступки, но и понимая всю невозможность исправиться, перестать грешить, исполняя только правила, дела Закона, без милости Божией, без желания звать Его на помощь, – а значит, без понимания своей малости, своей нищеты перед Богом.

К сожалению, вера иудеев ко времени пришествия Христа во многом утратила живое начало, присутствие Бога, перенося акцент на дела закона: сделал все по закону – молодец, праведник! А каются пусть грешники.

Так думали фарисеи, потому-то так гневен Предтеча, не оставляющий ни малейшей лазейки для профанации покаяния, просто «на всякий случай», как обряда. «Змеиными отродьями» называет Предтеча тех приходящих к нему, которые считают, что им несложно обмануть Бога.

«Докажите на деле, чего стоит ваше раскаяние!» (Лк. 3:8), – требует Предтеча у тех, кто идет к нему. Потому что иначе невозможно встретить Господа, невозможно узнать Сына Божия как Мессию.

Если человек не чувствует, что грешен, что грех мешает ему жить, что для избавления от грехов ему нужна Божия помощь, что для доброй жизни нужен милосердный Господь, – будет ли он ждать Его прихода? Зачем, если у него «все хорошо»? А если и будет ждать, то узнает ли в Пришедшем Мессию, Царство которого не от мира сего?

Что Предтеча знал о Христе-Мессии?

Выходя на проповедь, знал ли Предтеча в полноте, что Христос – «тот, Кто должен прийти», ожидаемый Мессия? Или в жизни и вере Предтечи подразумевалась некая динамика взглядов, динамика отношений со Христом?

– Здесь необходимо пояснить, что вопрос о том, каким люди к тому времени представляли себе Мессию, крайне неоднозначен. В иудейском мире в межзаветную эпоху представления о Мессии были самыми разными, – уточняет Андрей Небольсин. – Кто-то считал, что Мессия – это какой-то особенный человек; кто-то считал Мессию неким посланником Небес.

Разные религиозные школы спорили о том, должен ли быть Мессия священником или царем, или пророком, или выдающимся политическим лидером. Но общим в представлении о Мессии был культ силы, мощи, победительности, торжества.

Однако Иоанн Предтеча называет Христа «Агнцем Божиим, берущим на себя грех мира» – так говорит Евангелие от Иоанна. Но ведь агнец Божий – это жертвенное животное, маленький ягненок, который закалывался на Пасху в знак Божией милости, данной еврейскому народу.

Предтеча недвусмысленно дает понять, и это огромный прорыв и «подсказка», что роль Христа – жертвенная, и это звучит очень нетрадиционно, необычно для еврейского народа с его представлениями о Мессии-триумфаторе.

И в этом величайшее прозрение Иоанна Предтечи, данной ему Духом Божиим, гласом Божиим внутри него. Это прозрение позже подтвердит Сам Христос, сказав, что Он пришел не для того, чтобы Ему служили, не для того, чтобы подчинить Себе мир. Он приходит, чтобы послужить и дать Себя в жертву за грехи людские.

Когда это произойдет? Как это произойдет? Произойдет ли это на кресте, римском орудии казни, – этого, наверное, Предтеча не мог еще представить», – рассуждает Андрей Небольсин.

В Евангелии от Иоанна (3:25-26), когда ученики Предтечи сообщают ему, что Христос «тоже крестит и все идут к нему», он говорит своим ученикам, что пришел Тот, кого сам он ждал и о Ком проповедовал. Далее (31-36) идут слова о Том, Кто приходит свыше, открывается ранее еще не обсуждаемая тема Отца и Сына: «Отец любит Сына и все дал в руку Его». Эти слова часть исследователей относит не к Предтечи, а к самому автору Евангелия.

Однако, если это так, уже то, что это размышление автора евангельского текста следует сразу за словами Предтечи о Христе, обнаруживает бесспорную связь с мыслями самого Предтечи о Христе-Мессии, а Его сыновство Богу пока остается прикровенным, ведь дальше в тексте Христос Сам будет говорить об этом.

И здесь уже речь не только о жертвенности Христа, но и о Его силе и власти. В синоптических Евангелиях такого нет, там понимание Предтечей Христа может показаться ограниченным. И только Евангелие от Иоанна дает полноту взаимоотношений Иоанна и Предтечи.

Почему фарисеи не доверяют Иоанну и не узнают Христа

Каково было отношение к Предтече людей? У евангелиста Иоанна в 1-й главе мы узнаем, что этот вопрос – кто такой Предтеча – серьезно волновал иудейские власти, которые послали к Иоанну целое посольство с вопросом: «Ты кто? Почему крестишь?»

Их обеспокоила известность и почитание Иоанна народом – евангелист Лука говорит о том, что многие шли к нему креститься и спрашивали, что делать, как исправить свою жизнь? В то время ожидания Мессии закрадывалась и мысль – а не Мессия ли этот пустынник, аскет, евший одни акриды и дикий мед, носивший невообразимо колючую, ранящую тело одежду из верблюжьей шерсти, говоривший что-то о приготовлении, покаянии и крестящий в Иордане?

– В Евангелии от Иоанна, – продолжает Андрей Небольсин, – мы видим четкий диалог между св. Иоанном Крестителем и пришедшими к нему фарисеями: «И вот свидетельство Иоанна, когда Иудеи прислали из Иерусалима священников и левитов спросить его: кто ты? Он объявил, и не отрекся, и объявил, что я не Христос. И спросили его: что же? ты Илия? Он сказал: нет. Пророк? Он отвечал: нет. Сказали ему: кто же ты? чтобы нам дать ответ пославшим нас: что ты скажешь о себе самом?

Он сказал: я глас вопиющего в пустыне: «исправьте путь Господу», как сказал пророк Исаия. А посланные были из фарисеев; И они спросили его: что же ты крестишь, если ты ни Христос, ни Илия, ни пророк? Иоанн сказал им в ответ: я крещу в воде; но стоит среди вас Некто, Которого вы не знаете. Он-то Идущий за мною, но Который стал впереди меня. Я недостоин развязать ремень у обуви Его» (Ин. 1: 19-27).

Фарисеи прекрасно знали Писания, почему же они не вспомнили цитату из пророка Исайи, не сопоставили ее с тем Агнцем, о котором говорит Предтеча, вроде в Писании все сказано об этом, а они опять не понимают. И это тем удивительнее, что ученик Предтечи, будущий апостол Андрей, пошедший ко Христу вместе с другим учеником Предтечи и проведший со Христом целый день (Ин. 1: 15-20), тут же бежит к своему другу, будущему апостолу Петру, со словами: «Мы нашли Мессию!»

Почему Андрей, Петр, Иоанн, Филипп и Нафанаил узнают во Христе ожидаемого Мессию, а иудеи и фарисеи – не узнают?

В чем тут дело? Почему не узнают? Не верят! Те же Никодим и Иосиф Аримафейский почитают, прислушиваются, и это рождает их веру, а другие – ругают, провоцируют, не хотят верить и не верят. Конечно, сказывается и то, что теоретические знания – представления о Мессии, с которыми могли быть и не знакомы простые рыбаки – будущие апостолы, оказались так непохожи на реального Христа.

Для книжников и фарисеев также было большим минусом во Христе отсутствие у Него «репутации» – Он не принадлежал ни к одной из известных религиозных школ, не имел учителя, не имел с их точки зрения вообще никакого образования («как Он знает Писания, не учившись!») и был для них пришедшим из какой-то полуязыческой Галилеи простецом, сыном строителя (греч. Τέκτον – по-русски «строитель»).

Даже про Предтечу они знали больше: сын уважаемого священника и матери из рода Ааронова. А Христос ни кожаного пояса не носил, ни колючей власяницы не имел, меда и акридов не ел; ел, пил вино, да еще присутствовал на собраниях мытарей и всяких грешников.

Вся эта предвзятость, акцент на внешнем, может быть, страх выйти за рамки своих, привычных, проверенных и социально одобряемых убеждений оказались сильнее и сыграли роль некоего стоп-крана для души и разума. Ведь человек всегда легче верит тому, чему хочет, расположен верить.

Все же отношение ко Христу рождается в сердце: принять или отвергнуть. Не хватило чистоты сердца, доброты, милосердия. Не хватило творческого напряжения совести. В общем, оказались отверженными и Иоанн, и Христос.

Сам Спаситель с горечью укоряет фарисеев за это отсутствие веры: «Но кому уподоблю род сей? Он подобен детям, которые сидят на улице и, обращаясь к своим товарищам, говорят: «мы играли вам на свирели, и вы не плясали; мы пели вам печальные песни, и вы не рыдали». Ибо пришел Иоанн, ни ест, ни пьет; и говорят: «в нем бес». Пришел Сын Человеческий, ест и пьет; и говорят: «вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам». И оправдана премудрость чадами ее» (Мф. 11:16-19), – резюмирует Андрей Небольсин.

Почему Предтеча и Христос не вместе проповедовали

Действительно, может показаться, что они усилили бы друг друга, если бы объединились. Но Предтеча и Христос ходят и проповедуют отдельно друг от друга, имеют разных учеников… Почему была вот эта дистанция, автономность Христа и Предтечи после выхода Христа на проповедь?

– Когда Христос был в Иудее, они с Иоанном находились географически очень близко друг от друга, но каждый продолжал следовать своему пути и делать свое дело, – поясняет библеист Андрей Небольсин. – Иоанн продолжал подтверждать мессианское достоинство Христа, призывать людей к покаянию и встрече с Мессией; Христос говорит об Иоанне, что тот пророк, «больший среди рожденных женщинами», и все, что он говорил как пророк, – правда.

Поэтому нельзя сказать, что они не были «вместе». Духом они, конечно, были едины.

Но со времени крещения Христа и выхода Его на проповедь, Иоанн, как он сам о себе сказал, «должен умалиться». И это нашло отражение в самом его аресте, то есть окончании гласной проповеди. Его миссия на земле завершалась.

После ареста Крестителя за обличение тетрарха Галилеи и Переи Ирода Антипы, сына Ирода Великого, Христос уходит проповедовать в Галилею. Однако не раз еще в разговоре иудеев со Христом зайдет речь об Иоанне Крестителе. Почитание Иоанна было огромным даже спустя три года после его ареста и казни.

Но почитание не помешало первосвященникам и книжникам со старейшинами в Иудейском храме, святом месте для всего еврейского народа, покривить душой, ответить «политкорректно», а не по существу. Когда Христос спросил: «крещение Иоанново с небес было или от человеков? Они рассудили так: «если скажем: с небес, то (Христос – прим. авт.) скажет: почему же вы не поверили ему? а если скажем: от человеков, то весь народ побьет нас камнями, ибо он уверен, что Иоанн есть пророк. И отвечали: не знаем откуда». (Лк. 20:1-8).

Из чего мы видим, что отношение к Иоанну со стороны религиозных верхов было лукавым, двойственным: с одной стороны, они понимают его величие, его праведность, справедливость его порицания того же Ирода Антипы (в душе); с другой – все, что связывает Иоанна со Христом, вызывает у них страх и неприятие, – считает Андрей Небольсин.

Возможно, у кого-то такая двойственность была и в отношениях к Самому Христу. Как объяснить удивительные случаи исцелений, даже воскрешений, например воскрешение всем известного Лазаря, о котором многие свидетельствовали? Как мог простой человек сделать это? Но дальше рассуждать было и опасно, и неблагонадежно.

Акт вразумления учеников

Если Предтеча и Христос были единодушны, то кажутся странными слова Предтечи в тюрьме, с которыми, как говорит Евангелие от Матфея (11:3), он посылает своих учеников спросить Христа: «Ты ли Тот, Кто должен прийти, или ожидать нам Другого?»

– По толкованиям многих святых отцов, сомнения здесь относятся не к самому Иоанну, а к его ученикам, – поясняет Андрей Небольсин. – И именно для того, чтобы ученики до конца уверовали, Креститель и посылает их ко Христу за ответом.

То, что кто-то был учеником такого праведника, как Иоанн Креститель, не делало человека автоматически также праведным. Это очень сложный путь. В этом мы можем убедиться и на примере учеников Христа. Сколько времени должно было пройти, чтобы ученики усвоили не правила, не заповеди только, но самый Дух Христов? Они тоже многого не понимали, не усваивали, в самый тяжелый момент оставили (кроме св. ап. Иоанна, любимого ученика) Христа во время страданий.

Учеников Предтечи, как говорит святоотеческое предание, отличала еще и некоторая ревность ко Христу: ведь их учитель, Иоанн, был первым, был таким аскетом, бесстрашным обличителем правителя – почему же многие «переметнулись» ко Христу, который не постится вместе со своими учениками, а вот они постятся! – рассказывает Андрей Небольсин.

Нелегко было Предтече со своими учениками, хотя те его очень любили, так же как нелегко было и Христу – один ученик коварно предал, другие спорили о том, кто из них больший, и просили заручиться местами в Царстве Небесном…

О дальнейшей судьбе учеников Иоанна мы почти ничего не знаем, хотя есть упоминание о таковых в Книге Деяний (Деян. 19:1-7), а о судьбах учеников Христовых знаем, что, став апостолами, мучениками и исповедниками, они делали все, чтобы хранить Церковь Христову.