В октябре 1941-го Малоярославец, где тогда жили Шаховские-Шик, заняли немцы. Солдаты пошли по домам, местных жителей выгоняли на улицу. Когда немцы подошли к дому Шиков, одна из родственниц в панике выбежала к ним и, желая защитить семью от опасности, на немецком запричитала: «Здесь русская княжна, ее муж в концлагере…»

Немецкий офицер удивленно посмотрел на закутанных в лохмотья детей, жавшихся стайкой около дома, на их черные восточные глаза и ехидно сказал: «Но, к сожалению, кажется, ваша фюрстин (княжна) совершила мезальянс», и пошел дальше.

– Что такое мезальянс? – не поняли дети. – Неравный брак, – отвечала родственница со стыдом, поняв всю глупость своего выступления. Сама же «фюрстин», Наталия Дмитриевна Шаховская-Шик, усмехнулась нелепости произошедшего: она никогда не гордилась тем, что княжна, очень не любила, когда ее так называли, а дети ее были наполовину евреями, что и не преминул сходу заметить немец.

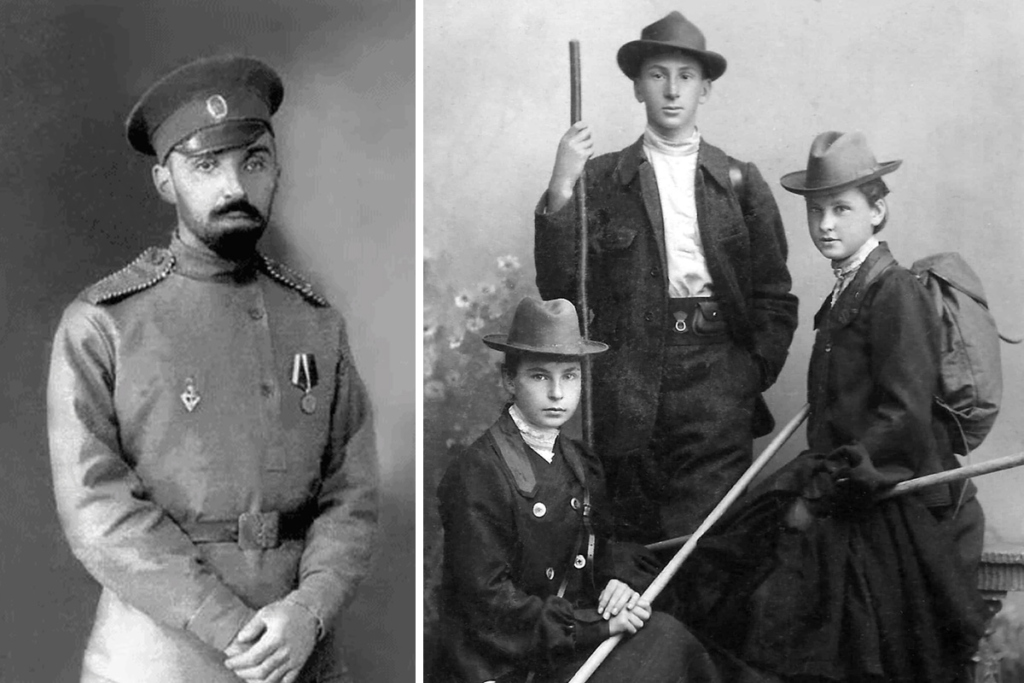

Оба из нетипичных семей

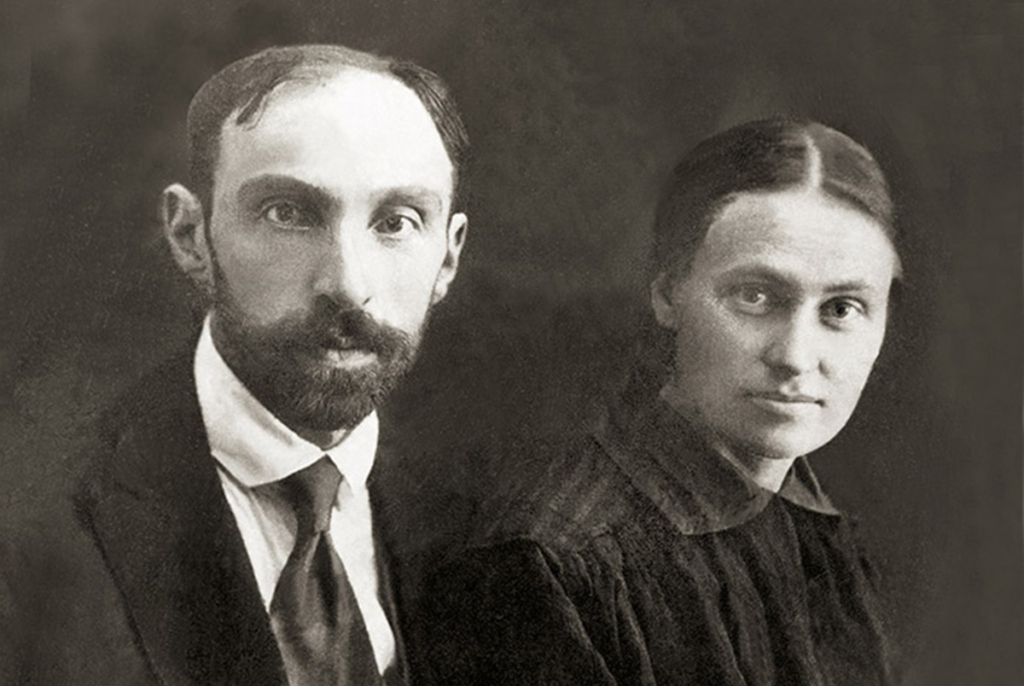

В кругу Михаила Шика и Наталии Шаховской их брак никто не считал мезальянсом. Очень уж нетипичные были семьи обоих для того времени.

Отец Наталии, Дмитрий Иванович Шаховской, – потомок декабриста, известный либерал, к своему титулу относился как к формальности. Больше всего в жизни его заботило служение во благо человечества. Сам сажал картошку, косил и убирал сено. Мать была из рода купцов Сиротининых, получила высшее образование на женских Бестужевских курсах, лечила крестьян и поддерживала идеи мужа.

В семье стремились к сокращению потребностей, даже, можно сказать, к аскетизму. Наталия привыкла с детства к суровой обстановке, а с 15 лет уже работала, давала уроки для заработка.

И семья ее будущего мужа, Михаила Шика, была не совсем обычная. Отец – почетный гражданин Москвы, купец первой гильдии, мать из известного еврейского рода Эйгеров, европейски образованная женщина. Дома собиралась московская интеллигенция, Михаил окончил одну из лучших московских гимназий и Московский университет.

Наталия познакомилась с Михаилом в студенческой компании в 1908 году, потом вместе работали в либеральном просветительском журнале «Крестьянское дело». Были они тогда далеки от Церкви, а Михаил даже и некрещеным. Наталия первая полюбила его, но прошло еще десять лет дружбы, встреч и расставаний, прежде чем они поняли, что не могут не быть вместе.

В 1918 году Михаил принял крещение и молодые повенчались.

«Возьми мою веру и отдай ей»

В семье Шаховских детей не воспитывали в церковной традиции, так же как и все в то время, они причащались раз в год, на Страстной. Наташа всегда любила этот день, ей казалось, что само Царство Небесное открывается перед ними, когда утром в Великий четверг они шли в храм к ранней литургии. А в возрасте 13-14 лет «в душе вспыхнула вера с ослепительным светом, радостным и непоколебимым спокойствием, и озарила весь мир». Наташа ощутила веру «как великую силу и счастье».

Однажды у одноклассницы по гимназии Оли произошло горе, умерла ее сестра. Оля рассказала Наташе, что теперь не может верить в Бога, ведь ее горячих молитв о том, чтобы сестра осталась жива, Бог не услышал. Наташа стала молиться за Олю. И не просто просить, – ей казалось, что надо еще принести жертву: «Господи, моя вера величайшее счастье, но, если нужно, возьми у меня и отдай ей».

Сама же тайком думала, что если Оля поверит, то, увидев явное чудо, и она своей веры не потеряет.

И вскоре Оля призналась подруге, что опять верит в Бога и что жить без веры ей теперь невозможно. Сама же Наташа ощущала полнейшее равнодушие, хотя в самом бытии Бога не сомневалась. После признания Оли ей подумалось: «Чудо? – да нет, случайность».

К Церкви же возникло резкое противление. Наташа с дерзостью стала вести диспуты с батюшкой на уроках Закона Божьего. А когда на Страстной неделе на исповеди священник стал ей выговаривать за отца-либерала, то она развернулась от аналоя и не пошла к причастию.

Хотелось подвигов и побед

После учебы на Высших женских курсах Наталия работала в просветительских журналах, написала серьезную книгу о писателе Короленко, увлекалась толстовством. Но все ее дела казались ей несерьезными. Как-то, еще в гимназии, учитель в шутку предрек ей, что она станет профессором истории в Московском университете (для женщины тогда такая карьера казалась невозможной), Наташа подумала: «И только-то?»

Внешне тихой и спокойной, Наташе хотелось яркой и необыкновенной жизни с подвигами и победами. Отец тогда написал про дочь, что ей «мир перевернуть надо непременно, без этого не жить».

Наташа была с ним согласна, перевернуть мир ей действительно хотелось, но прошло еще десять лет поисков, прежде чем она поняла, что мир давно перевернул Христос. Пришло это понимание в 1921 году, во время тюремного заключения.

В Бутырках

После венчания в 1918 году Михаил и Наталия жили в Сергиевом Посаде (тогда он назывался Сергиев). Преподавали в институте народного образования историю и психологию. Время было голодное, ходили почти оборванными, пытались сами выращивать картошку.

Но Наталию, закаленную в родительском доме безбытностью, душевный кризис волновал куда больше внешних условий жизни: ее прежнее полурационалистическое мировоззрение рухнуло, умом и сердцем она тянулась к Церкви, читала святых отцов, поражалась их мудростью, но не могла принять Церковь полностью. «…Истина церковного учения все еще казалась слишком – «детски» – простой, обряд церковный – унизительным в своем внешнем однообразии. И тайная гордыня души восставала против церковного пути всеми обычными уловками человеческой мудрости», – так она сама писала о своем состоянии.

Помогла вера мужа. Его вера оказалась глубже и проще. Еще в 1914 году Наталия писала матери, что, хоть Михаил Владимирович неправославный, а благодаря ему она стала лучше понимать Евангелие. Михаил был богоискатель, максималист, в юности его сравнивали с Алешей Карамазовым, к принятию крещения он шел много лет, а принял Православие всем своим существом, без вопросов и сомнений.

Но первые годы совместной жизни дались нелегко. Детей у супругов не было, и Наталия даже стала считать себя бесплодной; супруги как будто отдалились друг от друга, сказывалась разность натур, копились взаимное непонимание и недовольство. Исправить тягостное для обоих состояние помогла, как ни странно, тюрьма.

В феврале 1921 года Наталию арестовали, дело было заведено против Дмитровского союза кооператоров, для которого она недавно написала брошюру. Папа, Дмитрий Иванович Шаховской, отнесся к ее заключению с интеллигентским энтузиазмом: «Без тюрьмы образование русского гражданина не может считаться законченным».

Но Наташе уже были чужды подобные настроения, в тюрьме она читала жития святых, блаженного Августина и Евангелие. Порядки в Бутырках были еще не очень строгие, заключенные могли даже собираться на службы в камерах.

О самом главном, что произошло в Бутырках, позже она напишет: «Я пережила в ней [в тюрьме] большой внутренний переворот, …Бог послал мне духовника, который помог мне принести покаяние всецелое и раскрыл передо мной лишь приоткрытые до того двери церкви». Епископ Герман (Ряшенцев), находившийся в заключении, исповедал и причастил Наталию. Причастилась она впервые с подросткового возраста.

О чем именно они говорили с владыкой Германом, свидетельств не сохранилось. Сразу после той исповеди владыку перевели в другую тюрьму, а Наталию вскоре выпустили. После исповеди и причастия она получила не только душевное, но и телесное исцеление, и вскоре смогла стать матерью.

Сама Наталия об этом времени писала, что вся прежняя ее система ценностей рассыпалась: «То, что было внизу, оказалось наверху. Высокие идеалы провалились в пропасть». И свою юношескую жажду подвига Наталия увидела как проявление гордыни, с которой потом боролась всю жизнь тихим и незаметным служением своим ближним.

Она напишет позже в своем послании детям: «Для того, кто вступил на этот путь, недостаточно один раз перевернуть мир. Нет, нам надо ежедневно, ежечасно и ежеминутно переворачивать мир, выворачивать его наизнанку, чтобы познать истинную цену вещей и самих себя, чтобы пробиваться сквозь лживый покров видимого облика мира и разоблачать самый тонкий из обманов – обман своей ячности» (то есть, эгоизма, самости).

«Настоящее ваше дело»

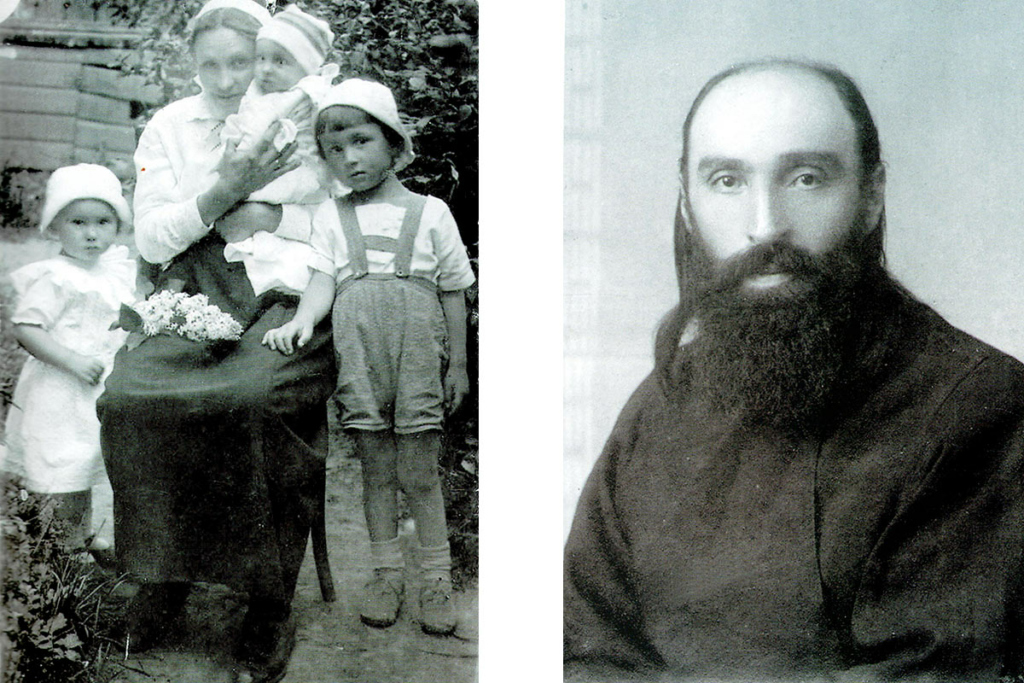

После выхода из Бутырок в жизни Наталии все меньше оставалось «яда интеллигентского свободолюбия» (так сама она называла эту черту характера, очень мучившую ее в юности), все больше доверия к Церкви. Обоих супругов несказанно обрадовала весть о том, что у них будет ребенок. Первая беременность протекала непросто, врачи требовали ее прервать, так как у Наталии долго держалась температура, подозревали обострение туберкулеза, который был у нее в юности. Но супруги решили положиться на помощь Божию. Первого сына, Сережу, Наташа родила в 31 год, а всего в семье родилось пятеро детей, все с небольшой разницей в возрасте.

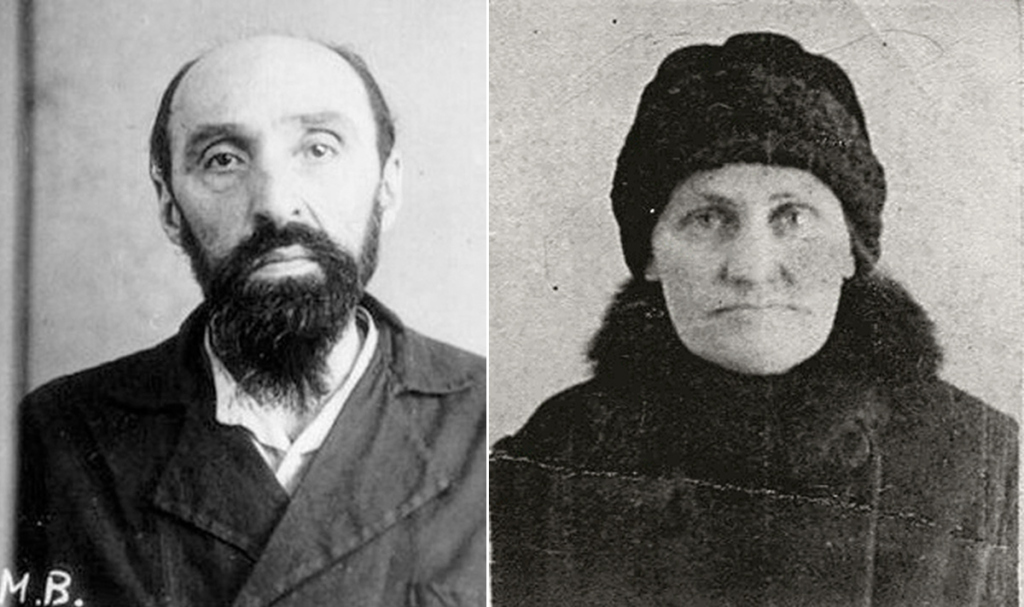

Михаил Шик был посвящен в сан диакона в 1925 году по благословению старца Алексия Зосимовского (о. Алексий называл его своим любимым духовным сыном). А уже в 1926-м отца Михаила арестовали и отправили в ссылку в Казахстан. Наталия осталась с двумя детьми: Сереже три с половиной года, Маше два, а Лиза должна была вот-вот родиться.

В 1926 году Наталии 36 лет, она пишет супругу в ссылку: «Я не жалею своей молодости… но считаю, что молодость моя кончилась с замужеством и тогда же началась новая, более духовная жизнь».

«Делайте, что попадется под руки, в вашем кругу и в вашей обстановке, – и верьте, что это есть и будет настоящее ваше дело, больше которого от вас и не требуется. Большое заблуждение в том, когда думают, будто для неба или, по-прогрессистски, для того, чтобы сделать и свой вклад в недра человечества, надо предпринять большие и громкие дела. Совсем нет. Надобно только делать все по заповедям Господним», – не раз читала Наталия эти слова святителя Феофана Затворника, и можно предположить, что они и стали ее руководством к дальнейшей жизни.

«Новая, более духовная жизнь» протекала у Наталии Дмитриевны среди маленьких детей, с тяжелыми болезнями, с нехваткой денег, с переездами. Близкие вспоминают, что никогда не видели ее без домашней работы, дома она делала все, что могла, а свои книги и переводы обдумывала во время хлопот по хозяйству, а писала по ночам.

Работать ей приходилось для заработка, а не для самореализации. Наталия Дмитриевна написала несколько детских книг про путешественников и ученых. (Последняя, написанная в соавторстве с мужем «Загадка магнита» про физика Фарадея, переиздавалась в 2015 году.)

А научной работой и задуманной с юности книгой о своем любимом и родном Сергии Радонежском она пожертвовала. Зная ее писательский талант, некоторые близкие говорили ей, что она совершает преступление. Наталия Дмитриевна ответила, что не жалеет о выбранном пути ни секунды, она относилась к этому как к единственному правильному пути и никогда даже мимоходом не высказывала сожалений «о несостоявшейся карьере».

«Не гонюсь за тем, чтобы дети были примерные»

Никогда Наталия не кичилась своим самопожертвованием и старалась жить так, чтобы домашним с ней было легко. «Счастливее всех тот, кто умеет делать счастливыми окружающих», – писала она племяннику Арсению и сама старалась жить так же.

Например, она считала в воспитании детей необходимым прививать привычку к труду и укреплять волю, но самые неприятные домашние дела, когда работа была грязной или требующей особой кропотливости, она незаметно брала на себя.

И как бы ни важна была для нее дисциплина, Наталия Дмитриевна еще в младенчестве первых детей пришла к выводу, что не она и не строгость главное в воспитании. Вот, пишет Наталия в 1926 году мужу в ссылку, приезжала бабушка, жалуется, что дети слишком распущенны, это больное место у многих, и у нее тоже:

«Я уже немножко умею подняться над материнским тщеславием и не гонюсь за тем, чтобы дети были примерные, дисциплинированные, воспитанные. Только бы сердечки их были неиспорченные – открытые, доверчивые и не отравленные ранним недоверием к людям, злобой, ложью, и чтобы они не смотрели на нас, родителей, как на врагов, чтобы была возможность общения и влияния. И потому я часто действительно допускаю маленькие уступки и послабления в мелочах, стараясь только держаться некоторых требований в более существенном».

«Каждый Божий день оружие проходило сердце»

Отец Михаил вернулся из ссылки в 1927-м уже в сане священника (рукоположил его ссыльный епископ Никодим (Кротков). Сначала служил в московских храмах, с 1931 года – ушел за штат, но службы теперь совершал тайно, в пристройке своего дома. Семья жила в Малоярославце, занимались воспитанием детей, подрабатывали редактурой и переводами, помогали бедствующим семьям друзей.

Отца Михаила арестовали в феврале 1937-го.

Сначала матушка Наталия долго моталась по инстанциям, пытаясь что-то узнать, а потом слегла… Целый год выкарабкивалась к жизни – ведь надо дорастить детей, и Бог дал ей еще пять лет, за которые дети смогли окрепнуть духовно. В эти последние годы ее терзала «постоянная тоска, каждый Божий день оружие проходило сердце» (слова из прощального письма мужу).

Но это было внутри, дети об этом не знали, а внешне жизнь матери была по-прежнему наполнена хлопотами: корова, заготовка сена, огород, стояние в очередях за хлебом, литературные подработки. И все так же в тайной церкви в пристройке дома совершалась служба приезжающими священниками.

В 1938-м арестовали 77-летнего отца. Князь, всю жизнь думавший только о благе родной страны, пропал в неизвестности (лишь в 90-е стало известно, что расстрелян на полигоне «Коммунарка»). В письмах Наталии того времени много боли, но нет ропота, одна глубочайшая уверенность, что «все имеет великий, пока еще недосягаемый нашему разумению смысл». Сестре она пишет: «Нам остается ждать, терпеть, молиться и поддерживать друг друга».

«Хлеб не мой, а Божий»

Летом 1941 года Сережа, старший, поступил в институт, подрастали и младшие. Но наступила война. Под крышей малоярославецкого дома у Наталии Дмитриевны собралось шесть пожилых родственниц, одна слепая, другая полулежачая, прокормить надо было 12 человек (бабушки, дети, няня), жили в тесноте, в холоде и во вшах.

Бежавшие от немцев соседи оставили на улице умирающую старуху, прямо на сундуке. Матушка Наталия взяла ее к себе. Старушка прожила 10 дней, а в сундуке у нее оказались ткани, благодаря которым семья кормилась потом – ходили по деревням, обменивали на еду.

Одна из родственниц, переживших то страшное время вместе с семьей, вспоминала. Как-то Наталия Дмитриевна вернулась после целого дня скитания по деревням, где пыталась добыть пропитание для 12 человек, стояла и обогревалась, прислонившись к печке: «Она обернулась ко мне лицом бледным, измученным, но озаренным внутренним светом. – Хорошо, баб Вав? – Что хорошо? – Все. Что голод. И бомбежки. И что промокают ноги и никак согреться не можешь. Хорошо страдать со всеми. И за всех…»

Когда в те же голодные дни домашние укоряли ее, зачем она делится хлебом, она сказала: «Хлеб не мой, а Божий. Голод для того и посылается, чтобы этим хлебом делиться».

А когда переживали, что к весне закончится картошка, говорила: «Картошка закончится, будет что-нибудь другое». Другое – это оказалась конина, после отступления немцев в окрестностях Малоярославца оставалось много застреленных в боях лошадей, старшие дети ездили на лыжах, пилами резали мерзлое мясо, им и питались остаток зимы, и не голодали.

Во время одной из первых бомбежек, прямо под Покров, была разрушена пристройка с домовой церковью. Даже самое святое оказалось разрушено. Но и тогда у матушки Наталии – ни слова ропота.

18 октября город заняли немцы. В доме Шиков на постой разместились немецкие солдаты, в декабре 76-летнюю свекровь собирались отправить в гетто, про детей, наполовину евреев, пока молчали. Но в начале января Малоярославец был освобожден советскими войсками, опасность миновала.

После самых тяжелых месяцев испытаний Наталия писала сестре: «Я ни минуты не перестаю благодарить Бога за все, и что все живы, и за Сережу, и даже за то, что привелось послужить старушкам».

Последняя весна

Весной 1942 года у Наталии Дмитриевны началось обострение туберкулеза, который угрожал ей с юности. До того болезнь отступала, но сейчас стало понятно, что выздоровления не будет. За несколько месяцев войны матушка постарела на 20 лет, и сил жить больше не оставалось. Уже в мае 1942-го она напишет прощальное письмо мужу, про которого была уверена, что он жив: «Вот и миновала последняя моя весна».

Той весной 1942-го они с детьми еще ходили в ближайший храм на службу, она читала им вслух «Невидимую брань» («военную книжку» – назвала она ее в письме к сыну). В июне Наталию Дмитриевну удалось устроить в Москве в больницу. Там она читать уже не могла, но говорила, что ей очень не хватает «худых чулок, то есть какого-нибудь рукоделья» – настолько она не привыкла быть без дела. А детям говорила молиться о ней, но без тревоги, верить, что Господь лучше нас знает, как для нас лучше.

В последнюю ночь в больнице с матушкой дежурила Мария Алексеевна Жучкова, воспитательница детей священника Владимира Амбарцумова, она написала потом об удивительном впечатлении о последних часах и кончине Наталии Дмитриевны: «…что-то большое, светлое, мирное, тихо радостное окружало нас с ней… Действительно она блаженна, и кроме радости, которая не оставляет о последней ночи, проведенной с ней, нет другого чувства. Я счастлива, что на мою долю выпали ее последние земные часы».

Статья подготовлена по книгам:

Непридуманные судьбы на фоне ушедшего века: Письма М.В. Шика (свящ. Михаила) и Н.Д. Шаховской (Шаховской-Шик). Культурно-просветительский фонд «Преображение», 2015-2016.

Перевернуть мир: О священнике Михаиле Шике и Наталии Шаховской-Шик. Культурно-просветительский фонд «Преображение», 2020.