Как поступить в университет и стать известным в столицах человеком, если родился в глубокой провинции и очень беден? Как оказаться признанным знатоком искусства, если ты связал судьбу с самым сухим и прозаическим делом? У крупного собирателя и мецената Ивана Цветкова, который родился 180 лет назад, получилось объять необъятное.

Попович

Иван Евменьевич Цветков был сыном священника из крошечного села Симбирской губернии. Учился он в Алатырском духовном училище, условия в котором ужасали даже неизбалованного судьбой мальчика. «Теснота помещения была невероятная. Около сотни человек помещались в одной комнате о трех окнах», – писал он.

Ему предстояло вслед за отцом и дедом стать сельским священником. По благословению отца после училища он поступил в Симбирскую духовную семинарию.

Но Ваня Цветков чувствовал другой зов. Он изо всех сил тянулся к знаниям.

Ему отлично давались точные науки, особенно математика. С раннего возраста он отличался редкой для ребенка самодисциплиной, организованностью, целеустремленностью и способностью много и тяжело работать, чтобы достичь своей цели.

И стал Ваня задумываться об университете.

Поскольку для этого требовалось непременно окончить классическую гимназию – туда он и поступил (сразу в 6-й класс), бросив учебу в семинарии. В 1866 году, вполне уже взрослым человеком, отлично окончил курс.

За успехи в учебе его должны были наградить золотой медалью, но первый ученик отличался дерзостью, и в назидание решили дать ему серебряную. Вспылив, Цветков заявил, что раз так, то ему никакой награды и вовсе не надо! Ему и не дали.

Впоследствии Иван Евменьевич говорил, что эту ситуацию воспринял как жизненный урок, и впредь еще старательней работал, еще настойчивей учился.

Студент

Денег на высшее образование в семье не было, но молодой попович сумел выиграть конкурс и получить право на бесплатное обучение в Петербургском технологическом институте.

К сожалению, у юноши были не вполне здоровые легкие, а в Петербурге был не вполне здоровый климат, так что вскоре ему пришлось оставить и институт, и Петербург.

Зато он наконец осуществил свою мечту – поступил в Московский университет на математическое отделение физико-математического факультета, который он и окончил успешно в 1873 году, защитив диссертацию на тему «Интегрирование линейных уравнений с постоянными коэффициентами».

Его способности и трудолюбие были отмечены университетским начальством – Цветкову предложили остаться в альма-матер и сделаться профессором.

Он отказался – не желал стать чиновником на казенном окладе: «Мне хотелось найти работу в каком-нибудь частном предприятии, полезном и прочном».

Такое предприятие он вскоре нашел и остался верен ему на всю жизнь – то был Московский акционерный земельный банк.

Но еще во время учебы случился с Иваном Цветковым, образцовым студентом, человеком в высшей степени серьезным, прагматичным и рациональным, удивительный случай. Он познал иной мир, иную реальность, иной образ жизни, мысли и чувства, чем знал до сих пор.

Неведомое наслаждение

В 1871 году студент Цветков оказался – случайно или из любопытства – в Голицынском музее. Так называли тогда собрание картин Сергея Голицына, открытое для свободного посещения в усадьбе Голицыных на Знаменке. В собрании были представлены работы более двухсот западноевропейских мастеров живописи, включая Рембрандта, Рубенса, Тициана, Караваджо, Брейгеля, Ван Дейка, Веронезе и других.

Картины потрясли сына сельского священника. Ничего подобного он до сих пор не видел.

Сегодня мы можем ни разу в жизни не побывать в музее или на художественной выставке, но знать и помнить десятки, если не сотни работ известных мастеров. Они встречают нас в учебниках, журналах, на открытках, почтовых марках и даже в виде интернет-мемов.

В последней трети XIX века репродукции были еще редки и весьма приблизительны, и существовала только одна возможность понять, что представляет собой тот или иной художник, – увидеть его творения вживую.

В музее Голицына Цветков впервые открыл для себя живопись такого уровня. Этот сложный многоцветный мир, одновременно и похожий, и не похожий на тот, что простирался за стенами особняка, поразил его в самое сердце.

«Они были для меня откровением… дали мне новое, неведомое наслаждение и новый интерес к жизни», – вспоминал он впоследствии об увиденных тогда полотнах.

Новый интерес надо было питать новыми впечатлениями, и студент Цветков стал посещать другие московские музеи. Жил он скудно и скупо, на учебу и проживание зарабатывал сам, излишеств не ведал. Но, подрабатывая учителем сына князя Гагарина, вместе с семейством побывал в Европе и остался в восторге от художественных музеев Вены, Берлина и Берна.

В 1874 году в Москве открылась для публики Третьяковская галерея, и Цветков – уже начинающий банковский служащий – стал ее завсегдатаем. С того момента основатель галереи Павел Третьяков стал для него человеком, на которого Цветков всю свою жизнь ровнялся и мнением которого дорожил.

Два рубля в мебельной лавке

Очевидно, банковская служба в то время была занятием не слишком утомительным. На второй год работы Цветков описывал свой обыкновенный день так: «Встаю я в восемь тридцать утра, часам к десяти я в банке. В двенадцать я завтракаю и пью чай, потом до четырех и дольше, работаю. Домой прихожу часов в пять-шесть, сплю часов до восьми, и с девяти у меня начинается тот период дня, который я могу посвятить себе».

Еще год спустя он получил повышение, став членом оценочной комиссии банка.

Образцовый студент превратился в образцового служащего. Получая уже приличное жалование, он не менял привычек, усвоенных в бедной юности, – по-прежнему был умерен и даже скуп в тратах, осмотрителен и осторожен. Но образ жизни банковского сухаря рано или поздно должен был рухнуть под напором страсти к искусству.

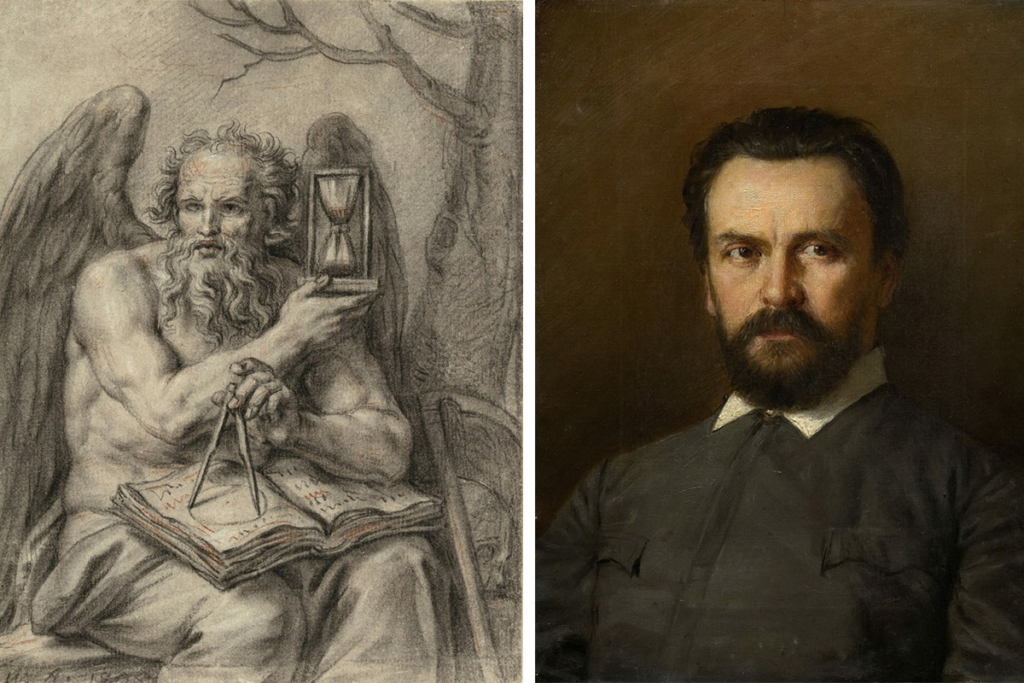

Это произошло в самом конце семидесятых или в начале восьмидесятых. В мебельной лавке на Арбате Цветков купил хороший карандашный рисунок в старой золоченой, но полинявшей раме. За эту работу просили два рубля, Иван Евменьевич заплатил и дома уже разглядел покупку повнимательней.

«Придя домой, я рассмотрел, что рисунок, изображающий Сатурна […], сделан известным художником И.А. Акимовым в 1805 году. Находкой этой я был очень доволен – и с этого времени я начал собирать рисунки».

Страсть по плану

В то время рисунки не были предметом интереса коллекционеров. Они считались ученическими упражнениями или подготовительными этапами в работе над «настоящим» искусством – масляной живописью. И цена им была невысока. Но, возможно, именно тот факт, что работу известного автора, в полной мере отражающую его мастерство, можно было получить всего за два рубля, особенно грел душу банкира.

А кроме того, это была, как сказали бы сейчас, свободная ниша – за рисунки не приходилось бороться с более состоятельными и маститыми коллекционерами.

«Так как в то время рисунками никто не интересовался, их не собирали и не сохраняли, то мне пришла счастливая мысль заняться собиранием рисунков и составить особую коллекцию рисунков, сделанных русскими художниками».

Впрочем, в тот момент рисунки были лишь одним из направлений, интересовавших Цветкова. Изначально он собирал предметы искусства без особой системы – покупал и графику, и живопись, и отечественных художников, и европейских – главное, чтобы работа была стоящая и нравилась. Однако со временем пришло понимание, какой он хочет видеть свою коллекцию.

«Для этого я составил себе план будущего коллекционерства, то есть определил, какие художники должны считаться самыми крупными представителями своего времени и каким родом живописи, наиболее характерным, каждый из них должен быть представлен в моем небольшом собрании картин. Я начал усердно разыскивать картины намеченных мастеров и стал довольно быстро пополнять свое собрание».

В те годы в разных странах Европы возникал интерес к собственной национальной истории и культурному наследию, что сказывалось и в литературе, и в искусстве. Веяние это не миновало и Россию, художники с интересом обратились к русской старине, к народной жизни, которая еще хранила многое из допетровских традиций, еще не ушла далеко от своих истоков.

Цветков не просто подпал под обаяние этой моды – он стал одним из вернейших ее служителей. Впрочем, скорее всего, для него это не было модой – чем-то временным и мимолетным, – поскольку и десятилетия спустя, когда общественные вкусы изменились, он оставался верен своим пристрастиям.

Он положил, что каждая картина в его собрании должна быть не только хороша сама по себе и завершена, но обязана «содержать интересный, чисто русский сюжет, преимущественно характерный русский народный жанр; картина должна быть написана русским значительным художником».

Боярышня и боярыня

Первым же живописным полотном, приобретенным Цветковым в 1881 году, стал «Сказитель былин» Василия Поленова, написанным с настоящего странствующего сказителя, встреченного художником в Олонецкой губернии.

Этот портрет дал начало подборке «народных типов», собранных Цветковым. Со временем там же оказались «Гусляры», написанные Виктором Васнецовым, «За чаем» Маковского (молодая боярышня, позже безжалостно растиражированная на календарях, открытках и шкатулках), портрет Александры Емельяновой в народном костюме кисти Сурикова, за который Цветков отдал 1,5 тысячи рублей.

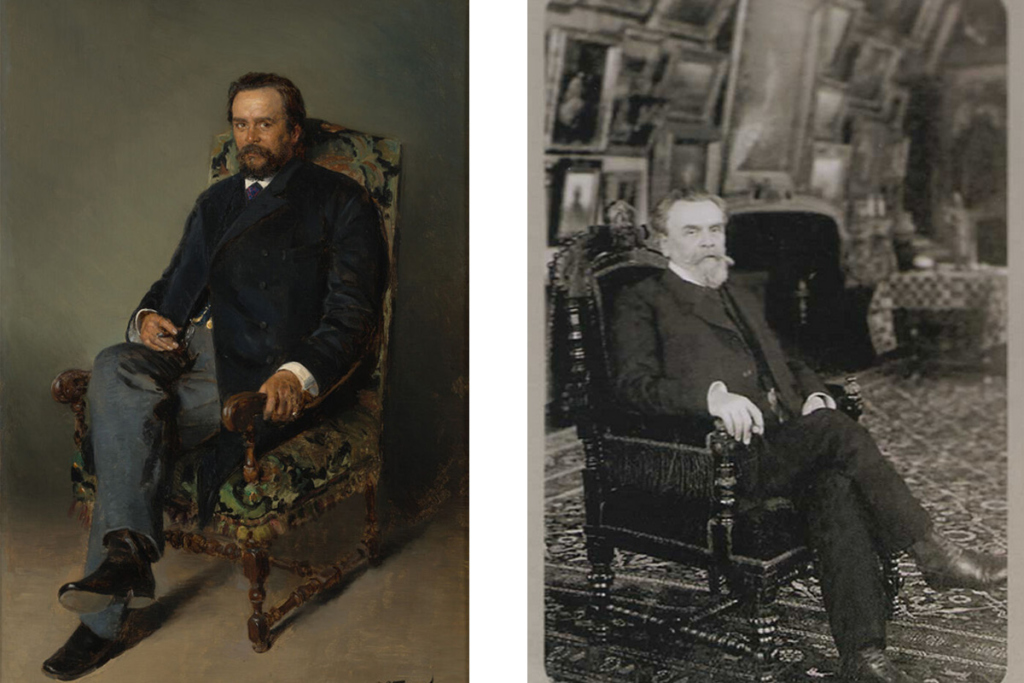

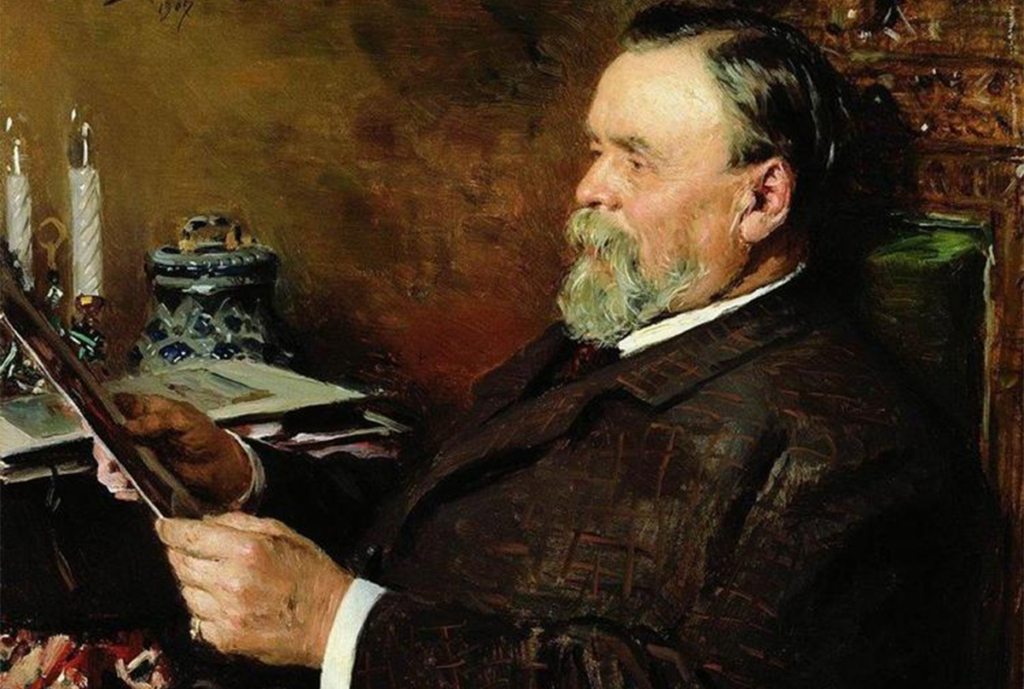

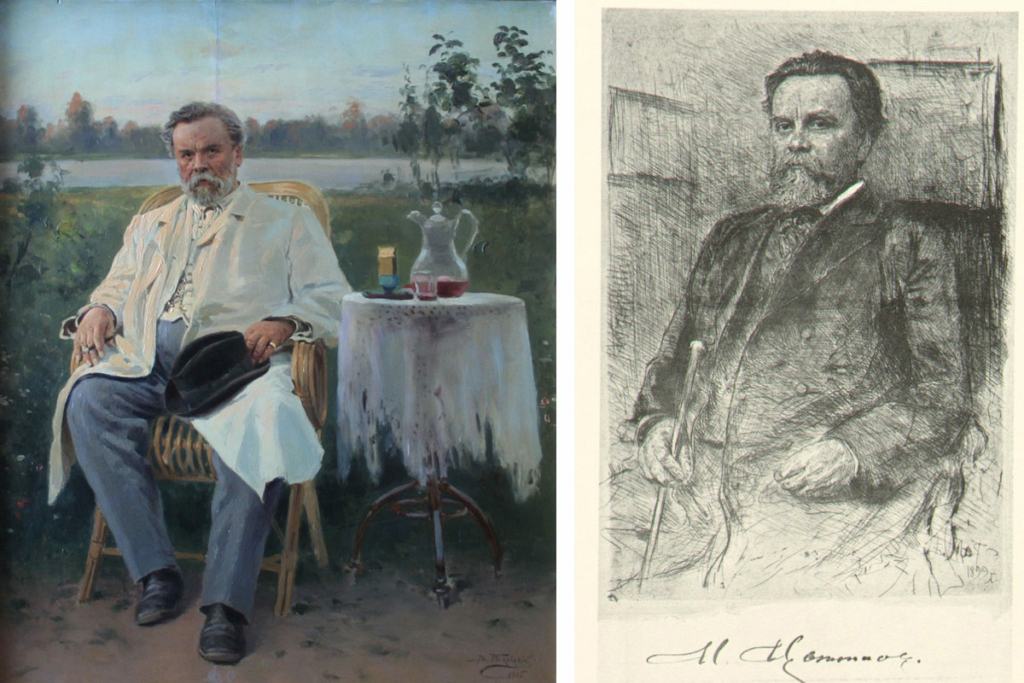

Помимо «народных типов» Цветков собирал и портреты знаменитых соотечественников: художников, артистов, ученых, писателей. Немало в собрании было и портретов самого Цветкова, написанного разными авторами. Не потому, что он так уж сильно любил собственные изображения (ну или не только поэтому). Заказные портреты – хлеб художников, который обеспечивал их возможность жить и творить, писать что-то значимое, что-то важное.

Цветков не гнушался и авторскими повторами – так у него появились «Золотошвейка» и «Гитарист» Василия Тропинина. А у Константина Савицкого он не просто заказал повтор уже известной «Встречи иконы», но и попросил вставить туда изображение своей матери, Татьяны Никитичны Цветковой.

Нередко к нему попадали и этюды, и эскизы к картинам – он приобрел эскизы к «Боярыне Морозовой» Сурикова, «Приходу колдуна на крестьянскую свадьбу» Василия Максимова, эскизы и наброски к другим хрестоматийным произведениям русских художников, вроде пушкинского портрета Тропинина, сделанного с натуры при жизни поэта.

Со временем он стал приобретать рисунки уже целыми партиями – у хранителя Эрмитажа Андрея Сомова, у петербургского антиквара Адольфа Фельтена.

Собрал Цветков и графические работы Айвазовского, Алексеева, Бруни, Ге, Крамского, Маковского, Федотова, Щедрина, Шишкина и других авторов. Нередко художники, у которых он часто приобретал живописные полотна, сами дарили ему свои рисунки.

Сокровищница

Пока Цветков-коллекционер предавался своей художественной страсти, все более его поглощавшей, служащий Цветков еще надеялся пожить «как все», спокойно и размеренно. Он купил себе симпатичный домик в Кривоарбатском переулке. Но как часто бывает с коллекционерами, дом очень быстро стал ему мал.

«Скоро мой небольшой домик наполнился картинами: картины покрывали все стены от пола до потолка, картины были на диванах, на креслах, на стульях, на полу, так что мой дом стал походить на склад торговца. Заваленный товаром, в котором жить было уже неудобно».

Между тем, его профессиональный рост продолжался, и в 1895 году он стал уже председателем оценочной комиссии банка. Открывались новые, все более заманчивые перспективы. И в 1898 году Цветков купил на Пречистенской набережной участок, где прежде располагались склады знаменитого мебельщика Августа Тонета (того самого, что обставил все русские дома и дачи гнутыми венскими стульями).

Новый дом он сразу решил строить как галерею. Сам продумал планировку, а проект и художественное оформление поручил Виктору Васнецову, которого очень ценил. В итоге получился краснокирпичный особняк в модном псевдорусском стиле, с белоснежной отделкой, с майоликовыми фризами – терем не терем, ларчик не ларчик – драгоценное вместилище для драгоценной коллекции.

Строительство обошлось в 96 тысяч рублей и было завершено в 1901 году.

Все в этом доме было подчинено искусству. Стены заняла масляная живопись, рисунки и акварели были разобраны по времени создания и размещены в специальных папках, самые интересные из них – в застекленных музейных витринах. Над парадной лестницей гостей встречала большая картина Перова, изображающая рыбную ловлю, этажом выше – огромный «Москворецкий мост» Сергея Святославского.

В новом особняке русофильство Цветкова расцвело пышным цветом: всюду резные лавки и сундуки, с потолка свисают люстры, копирующие паникадила времен Ивана Грозного, сам хозяин в косоворотке и сапогах бутылками, а то в бархатном халате-кафтане – ни дать ни взять боярин времен Алексея Михайловича.

Свой новый дом хозяин очень любил. Здесь все было устроено по его вкусу, здесь было место для его сокровищ, а с верхнего этажа видно было Замоскворечье и стеклянная крыша Третьяковской галереи.

Самого Павла Третьякова уже не было в живых, но при его жизни Цветков успел с ним подружиться. Он сознавал, что ему не взять вершин братьев Третьяковых – в конце концов, Цветков не был наследником состояний и собственником заводов и фабрик. Он был хоть и весьма обеспеченным, но наемным служащим, живущим пусть на крупное, но все же жалование.

Поэтому он спокойно говорил, что если коллекция Третьякова – это полное собрание истории русского искусства, то его, Цветкова, коллекция – лишь краткая хрестоматия.

Однако в этой хрестоматии были представлены более 400 русских художников. Больше всего в коллекции было картин Владимира Маковского, с которым Цветков был дружен, имелось два десятка работ Ильи Репина, немало картин Сурикова, Виктора Васнецова, Алексея Корина, Николая Ярошенко и многих других.

Ни ну ни тпру

В начале ХХ века Цветков был уже широко известен в Москве и в мире русского искусства. Он трижды избирался председателем Московского общества любителей художеств, был членом совета Третьяковской галереи, действительным членом Академии художеств. Его коллекция рисунков признавалась крупнейшей в стране.

В его особняке бывали не только художники и знатоки живописи, но и высокопоставленные чиновники, аристократы, знать. Заезжал и император Николай Второй. Интересно, что чувствовал сын сельского священника, представляя свои сокровища самодержцу всероссийскому?… По воспоминаниям самого Цветкова, царь больше всего заинтересовался репинской картиной «Сходка», изображавшей вроде бы подготовку покушения на деда Николая – Александра Второго…

Художники относились к Цветкову по-разному. С одними его связывала искренняя дружба, с другими – сугубо деловые отношения. Некоторые посмеивались над его консервативными буржуазными вкусами.

С одной стороны, его искренняя любовь к искусству была очевидна, он многое понимал в искусстве прошлого, высоко ценил передвижников и старых мастеров.

С другой стороны, был абсолютно равнодушен к новым течениям, к тем, кто только начинал свой путь к славе, чей талант так нуждался в поддержке. Как истинный банкир, он предпочитал вкладываться в то, что обещало максимум прибыли при минимуме рисков.

Время шло, искусство двигалось вперед, а Цветков навсегда остался верен тому, что любил в дни своей молодости.

«Цветков действительно любитель искусства, он неутомимо, по силе своих средств, собирает рисунки, картины; он особенно любит жанристов. Только одна беда, понимание его дошло до 80-х годов XIX столетия, и ни ну ни тпру. Все новое, хорошее понимается им очень туго, лучше сказать, совсем не понимается. Но любит по-своему и художника, и картины», – писал о нем художник Василий Переплетчиков.

Точнее, наверное, и не скажешь.

Дар

Старея, Иван Евменьевич пришел к тому, к чему приходит со временем всякий коллекционер – ему следовало позаботиться о будущем своей коллекции.

Дальнейший путь был понятен: Павел Третьяков, Кузьма Солдатенков и другие обладатели крупных собраний искусства и книг в какой-то момент передавали свои сокровища городу.

И в 1909 году Цветков передал в дар Москве и свою коллекцию – вместе с домом и обязательством содержать и здание, и картины на собственный счет.

Ивана Цветкова не стало 16 Февраля 1917 года.

Его прекрасный особняк на набережной был сразу же отремонтирован, переделан, и в августе того же года открылся для широкой публики уже в статусе Цветковской галереи. Она проработала до 1925 года, после чего коллекцию, собиравшуюся три десятилетия и насчитывающую около двух тысяч предметов искусства, разделили.

Часть коллекции была передана в Третьяковскую галерею и стала основой ее коллекции рисунка. А более 300 живописных полотен оказались рассеяны по провинциальным музеям.

С одной стороны, большого, значимого собрания не стало. Но с другой стороны, жители множества российских городов получили возможность вживую увидеть полотна больших русских художников.

В доме на набережной какое-то время работал музей Востока, потом там организовали общежитие, а в 1942 году дом был выделен военному представительству Франции.

По сей день в нем размещается военный атташе Франции, и раз в год особняк Цветкова бывает открыт для посещения.

Сам Иван Цветков был похоронен на Ваганьковском кладбище. Со временем его могила была утрачена. И, наверное, только искусствоведы да любители московской старины помнят сегодня о Цветковской галерее, его коллекции и о самом Иване Евменьевиче – банкире, влюбленном в искусство.