Сегодня в мире множество источников знаний – от глобальных интернет-энциклопедий и подкастов до подробных образовательных видеокурсов и циклов лекций. Но 200–300 лет назад не было других способов передать и получить знания, кроме живого учителя – и книг. И чудом выучившийся грамоте крестьянский сын, и сын помещичий одинаково желали знать, отчего светит солнце и идет дождь, как повысить урожайности на полях, приумножить стада, защититься от болезни и почему мир таков, каков он есть, и более не каков. Книги не только утоляли извечное человеческое любопытство – они давали шанс на новую, более разумную и благополучную жизнь.

Поэтому-то распространение грамотности и доступного чтения стало таким важным для общества процессом. И происходил этот процесс в России XVIII–XIX веков – при отсутствии государственного финансирования – главным образом силами благотворителей, и двигали его истинные энтузиасты, убежденные сторонники просвещения и подвижники Знания. О некоторых из них мы и расскажем сегодня.

Первая общедоступная

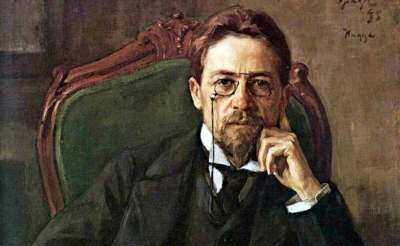

Варвара Алексеевна Морозова – основательница Тургеневской библиотеки, известная предпринимательница, меценатка, дочь большого благотворителя и коллекционера книг Алексея Ивановича Хлудова, вдова Абрама Абрамовича Морозова. Когда-нибудь мы обязательно посвятим ей отдельный рассказ, а пока скажем, что наследственные и новоприобретенные капиталы она охотнее всего тратила на общедоступную медицину и просвещение. Морозова внесла 5000 рублей на приобретение книг, да столько же положила в банк, чтобы в дальнейшем библиотека пополнялась процентами с капитала.

Имя для своего детища Варвара Алексеевна выбрала не случайно – Тургенев скончался за два года до этого, и боль потери в сердцах читающей русской публики была свежа. Под библиотеку построили здание в конце Сретенского бульвара близ Мясницких ворот – она и дала имя этому прежде безымянному месту: оно стало площадью Тургенева.

Как же так, спросим мы, на дворе 1885 год, неужели же до сих пор в Москве не было публичных библиотек? Были, конечно, и не одна. Существовала легендарная библиотека Румянцевского музея, действовала с 1862 года Московская публичная библиотека (их наследницей стала в XX веке Библиотека имени Ленина, ныне – Российская государственная). Работали и частные библиотеки.

Но Тургеневская стала наиболее доступной и открытой. Здесь не взималась плата, как было принято в других местах. Деньги, как правило, не великие, но платить приходилось и абонентскую плату (обычно 5–10 рублей в год в зависимости от разряда обслуживания), и залог за книгу (за иллюстрированное издание вроде атласа с вас могли потребовать до 20 рублей), и за каждый день чтения книги (5–20 копеек). В сумме это делало большинство библиотек недоступными для несостоятельных горожан, особенно молодежи. А в Тургеневке им были рады, к тому же там был отличный подбор книг, и место сразу стало популярным – в день библиотеку посещали по 270 человек.

«В то время как гимназические библиотеки отличались крайней скудостью нарочито ограниченным подбором книг, в Тургеневской читальне открывался для пытливого юного ума и чувства свободный выход в необъятный простор мировой мысли и литературы. Это значение Тургеневская читальня имела для многих тысяч людей моего поколения. Среди ее читателей было, перед первой революцией, много читателей из рабочей среды» (Сергей Дурылин, русский богослов, литературовед и писатель).

Что касается Петербурга, то в граде Петровом по Петровому же указу публичная библиотека была открыта еще в начале века осьмнадцатого. Но она быстро превратилась в ведомственную библиотеку Академии наук, недоступную простым смертным.

Сто лет спустя, в 1814 году, в столице торжественно открыли созданную с нуля Императорскую публичную библиотеку (ныне – Российская национальная). Это вызвало большой ажиотаж – россияне, вдохновленные победой над Наполеоном, с величайшим интересом обратились к собственной национальной культуре. К деятельности этой библиотеки приложили руку многие тогдашние литераторы – Иван Крылов, Константин Батюшков, Антон Дельвиг, Николай Гнедич, филолог и основатель русской грамматики Александр Востоков, знаменитейший на тот момент романист Николай Загоскин…

Но это – города столичные. А как же обстояло дело в русской провинции?

Вы удивитесь, но первая публичная провинциальная библиотека в России появилась задолго до Императорской в Петербурге.

Первая провинциальная

Фото: сайт Тульского историко-архитектурного музея https://tiam-tula.ru/

Появилась она в Туле в 1778 году. Тогда при Староникитской церкви торжественно открыли богадельню для военных инвалидов, а с ней и публичную библиотеку.

В основу книжного собрания легли 150 «нравоучительных книг» от приказа общественного призрения и 400 «полезных книг» от священника Староникитской церкви отца Гавриила.

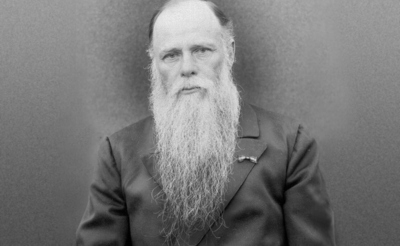

Протоиерей Гавриил Иванович Павлов (1734–1802) был, очевидно, небезызвестным в епархии человеком. Сегодня мы мало знаем о нем, но в сохранившихся документах отмечается его ум и любовь к чтению, а равно и предприимчивость, и даже своеволие. Свои книги батюшка любил, ценил и собирал всю свою жизнь, и даже те, что оставил в собственном пользовании, завещал после смерти передать в общественную библиотеку.

Свой вклад внесли другие служители церкви – протоиерей Иван Никифоров и иерей Иоанн Петров Заведеев – а еще полтысячи добрых прихожан Староникитской церкви. На одной из ценнейших книг этого собрания, пергаментном рукописном Евангелии, стояла надпись: «Сию книгу, глаголемое святое Евангелие, подал в открытую всенародно при Тульской Староникитской церкви библиотеку тоя же церкви иерей Иоанн Петров сын Заведеев 1778 г. Мая 1 дня при губернаторе Матвее Васильевиче Муромцове».

После смерти главного вдохновителя проекта, отца Гавриила, тульская библиотека мало-помалу утратила статус публичной и стала сугубо церковной. Но в 1830 году город вновь вернулся к идее открытия собственного книжного собрания.

Был объявлен сбор средств. Чиновники пожаловали 460 рублей серебром, купечество – 687 рублей 60 копеек, да полицмейстер собрал с обывателей 181 рубль 40 копеек. Библиотеку собрали, открыли, потом закрыли, открыли снова… Причина была проста – отсутствие регулярного финансирования.

Губернское начальство то забывало про нее, то устраивало кампании по сбору средств и книг. По просьбе тогдашнего губернатора Дарагана молодой писатель Лев Толстой прислал из Ясной Поляны экземпляр «Детства и отрочества». Свои книги присылали Тургенев, Григорович, Сухово-Кобылин, Хомяков, Левшин, Зонтаг и другие литераторы. Наконец, в 1857 году библиотека утвердилась в здании губернского Дворянского собрания.

«Матерью Отечества дарованных книг хранилище»

История появления библиотек в России – это почти всегда история благотворительности. Однако бывали и такие удивительные случаи, когда очаг просвещения в губернии возжигал сам губернатор. Так произошло в Иркутске.

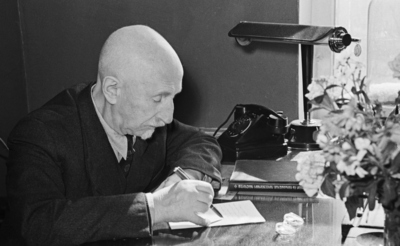

В 1779 году вновь назначенный губернатор Иркутска Франц Николаевич Кличка перед отъездом к месту назначения при аудиенции у государыни поднял вопрос «об основании в здешнем отдаленном краю книгохранительницы». Екатерина Вторая сама была, как известно, большой любительницей книг и собирательницей библиотек и даже выкупила, как мы помним, личные библиотеки Вольтера и Дидро (у последнего – при жизни, оставив ему книги в пользование до конца его дней). Так что на предложение нового назначенца она откликнулась 3000 рублей на покупку книг для отправки в Иркутск.

Стоит вспомнить, что при тогдашних средствах передвижения дорога в Иркутск из Петербурга отнимала ни много ни мало – полгода. Выписать книги из столицы или из-за рубежа становилось проектом длиною в год. Вероятно, образованный человек должен был ощущать себя там почти в полном отрыве от цивилизации, как на далеком острове. В таких условиях собственное книжное собрание в городе обретает еще большую ценность.

Франц Николаевич хорошо помнил, что такое жажда знаний, когда ее нечем утолить. К своим чинам он пришел своим же умом, трудом – и немножко чудом, потому что происходил из чешских крестьян, окончил иезуитскую гимназию, а учеба в университете, о которой он страстно мечтал, за нехваткою средств оставалась недоступной. Попав в Россию, он сумел обмануть судьбу, поступил на военную службу и окончил-таки артиллерийский корпус.

Воевал с пруссаками и с турками, бывал в плену, отличился в боях, закончил военную карьеру генерал-лейтенантом. В стране как раз подоспела административная реформа, были учреждены губернии, и Кличка оказался на посту губернатора сначала в Новгороде, а затем в Иркутске. В отличие от нынешней Иркутской области одноименная губерния простиралась тогда на всю Восточную Сибирь, включая нынешнюю Якутию и Дальний Восток. Целая огромная страна, в которой губернатор, по причине удаленности от императорского двора, почти самовластный правитель. На этом посту Кличка сделал немало важного и нужного в интересах Российской империи в Сибири.

Под очаг культуры в Иркутске было выстроено двухэтажное каменное здание с надписью на фронтоне «Матерью Отечества дарованных книг хранилище, сооруженное попечением начальства и иждивением граждан». Помимо книг, присланных из Академии наук на деньги императрицы, немало поступило и от граждан города. Уже в 1783 году библиотека содержала 1304 наименования книг, пишет иркутский краевед Анатолий Чернигов.

По распоряжению Клички «книгохранительницу» начали помимо книг наполнять «математическими, физическими и земледельческими орудиями, собирать все находящиеся в сей губернии ископаемые, произростания и живописные». И сам губернатор передал в ее фонд немало различных экспонатов, так что при библиотеке был организован естественнонаучный «музеум» – один из первых в стране.

К сожалению, сберечь свое сокровище Иркутск в тот момент не сумел. Очевидно, ценность книг в отдаленном городе оказалась слишком высока: книги попросту начали растаскивать, и всего семь лет спустя после открытия остатки библиотеки едва успели спасти, передав под замок в Главное народное училище. А спустя век их все уничтожил огонь…

«Собирать и хранить»

Но вернемся в 1830 год, когда президент Императорского вольного экономического общества граф Николай Семенович Мордвинов выступил с предложением создать во всех губернских городах публичные библиотеки – да так, чтоб открывать их и содержать на собственные местные средства.

«Народное просвещение и с ним вместе народная жизнь, в особенности земледельческая и промышленная, весьма много замедляются у нас в своих успехах недостатком о науках и искусствах разного рода сведений. Таковые средства находятся доселе только в Петербурге, Москве и Одессе, где заведены публичные библиотеки для чтения. Там всякий небогатый человек может, за небольшую плату, пользоваться всеми сочинениями на российском и иностранных языках», – писал Мордвинов.

На сигнал среагировал тогдашний министр внутренних дел Арсений Закревский – он разослал по империи Циркуляр об организации публичных библиотек.

Из губерний пошли первые донесения о, как сказали бы сегодня, ходе реализации национального проекта.

Симбирский губернатор Александр Жмакин докладывал: «1) помещение для библиотеки может быть отведено в доме дворянского собрания; 2) деньги, потребные на первоначальное обзаведение библиотеки, можно позаимствовать из дворянских сумм; 3) капитал для поддержания библиотеки предполагается образовать из пожертвований благотворителей» (Сергей Коннов, «Публичные библиотеки в культурной среде российской провинции во второй половине XIX – начале ХХ века»).

Увы, в тот момент благотворители расщедрились лишь на 95 рублей, и Симбирск смог открыть свою библиотеку только в 1848 году. Она получила имя знаменитого уроженца тех мест – большого русского писателя, историка, общественного деятеля Николая Карамзина. В уставе библиотеки были сформулированы ее цели и задачи, среди которых такие замечательные строчки: «1) Собирать и хранить рукописи и документы, рассеянные по губернии и постепенно истребляющиеся от времени и небрежности тех, кому они принадлежат; 2) чтоб доставить всем жителям города, без различия сословий, возможность иметь полезное чтение».

История Симбирской библиотеки связана с еще одной известной литературной фамилией – Языковыми. Мы, скорее всего, знаем одного из братьев Языковых, Николая Михайловича, знаменитого поэта и друга Александра Пушкина. Его брат, Александр Михайлович, был в числе главных организаторов Карамзинской библиотеки. А самый старший из братьев, Петр Михайлович, был избран первым председателем ее комитета.

Петр Михайлович окончил Горный кадетский корпус, был членом Московского общества испытателей природы и мечтал посвятить жизнь науке, но смерть отца вынудила вернуться в Симбирск и заняться делами семьи. Тем не менее он продолжал научные изыскания в области геологии – писал научные работы и даже работал в поле, первым в России нашел останки плоскозубого ихтиозавра. Собранные им окаменелости стали частью коллекции музея Горного института. Впрочем, Петр Михайлович собирал не только камни: он составил и собственную коллекцию древних рукописей, сказок и песен.

Воистину, неугомонный был человек. Его стараниями были собраны деньги и установлен памятник Николаю Карамзину (свой вклад в него внес и Пушкин, гостивший в ту пору в Симбирске, где собирал сведения о пугачевском восстании). Петр Михайлович стал основателем и Симбирского губернского музея.

А книги братьев Языковых – более 4000 томов – стали основой Симбирской библиотеки, куда позже было передано и собрание книг сына Николая Васильевича Карамзина.

«Заведено уездным лекарем»

Удивительно, но пока в больших городах неповоротливая машина губернской власти только изыскивала силы и средства для создания библиотек, в маленьких уездных городках библиотеки порой возникали вопреки всему – просто по горячему желанию и благодаря энергии местных любителей книги.

Как-то в 1835 году проездом из Перми в Вятку Александр Герцен посетил уездный удмуртский город Сарапул. Изумленный Герцен писал, что нашел в городе «прекрасно составленную библиотеку, в которой получались все новые журналы и книги на русском языке. Участники брали эти книги на дом и имели читальную залу. Всё это было заведено с невероятными усилиями и настойчивостью уездным лекарем, вышедшим из Московского университета».

Тут Герцен, видимо, немного ошибся – уездный лекарь, о котором он упоминает, кончил курс в Московской медико-хирургической академии. Звали его Христофор Иванович Чудновский (1803–1868), и он стал главным двигателем этого неслыханного проекта.

«Из купечества и чиновников в Попечители библиотеки было выбрано 11 человек, изъявивших свое согласие принять на себя это звание. Библиотекарем избран штатный смотритель училища, титулярный советник Пётр Кошкарёв, а в помощники ему уездный лекарь Чудновский и письмоводитель магистрата, купец Николай Наполин. Все они вместе приняли на себя обязанность наблюдать по очереди за чтением в библиотеке и сохранностью книг. Открыта подписка для пожертвования в пользу библиотеки книгами, деньгами и разными вещами по части наук, искусств и промышленности. Было собрано добровольно 356 книг. Из пожертвованных сумм был отправлен в Москву и Петербург 561 руб., для приобретения сочинений знаменитых российских писателей и лучших журналов. Нанят приличный и удобный деревянный дом для библиотеки у местного протоиерея и сторож из мещан для наблюдения за чистотой и отопления помещений» (из рапорта городничего Сарапула).

Библиотека была частной, но состояла «под покровительством правительства» и получала книги из столицы.

«Эта лепта принесет посильную пользу»

Христофор Чудновский проработал в Сарапуле до 1849 года и переехал в Пензенскую губернию, став городовым врачом в Керенске (ныне Вадинск Пензенской области). И чудо повторилось!

В маленьком городе вновь появилась собственная библиотека. В Керенске у Христофора Чудновского нашелся не менее удивительный единомышленник – генерал-лейтенант, георгиевский кавалер Алексей Николаевич Астафьев. Столичный дворянин, друг Льва Пушкина (младшего брата поэта) и композитора Михаила Глинки, он начал службу прапорщиком лейб-гвардейского Семеновского полка, закончил ее командиром 16-й пехотной дивизии и, выйдя в отставку, поселился на покое в Керенском уезде.

Он стал первым и главным жертвователем керенской библиотеки, передав ей собственное собрание из 3000 томов. «В продолжение 43 лет собранную свою библиотеку, вами разобранную и приведенную систематически в порядок, доверяю доставить в Керенскую публичную библиотеку, которой я с счастьем жертвую, уверенный, что эта лепта принесет посильную пользу», – написал он Чудновскому.

Нашлись и другие жертвователи, и уже к открытию библиотеки удалось собрать более 4000 томов. Библиотека была общественной собственностью, управлялась попечительским советом, содержалась на плату, взимаемую с читателей, и пожертвования. Заведение процветало, но в 1868 году Христофор Чудновский умер, и оставшаяся сиротой библиотека постепенно захирела, но не пропала – ее собрание передали в Пензенскую ученую архивную комиссию.

«Больше света и знаний для нашего дорогого Отечества»

В самой Пензе библиотека открылась в 1837-м, но администрировалась плохо, денег на содержание найти не получалось, и заведение тихо скончалось от безденежья в 1860-м.

Новая публичная библиотека в Пензе открылась уже только в 1892 году по инициативе местной интеллигенции на пожертвования и благотворительные сборы и была названа именем М.Ю. Лермонтова. Библиотека началась с покупки собрания купца Умнова, а к открытию фонды составили больше 5000 книг. В первый год в нее записались 189 человек. Через год читателей было уже 400, но стоит помнить, что это на целый город, где 47 000 жителей! Волей-неволей вспомнишь чеховское: «Вообще же в С. читали очень мало, и в здешней библиотеке так и говорили, что если бы не девушки и не молодые евреи, то хоть закрывай библиотеку».

Чтобы оживить очаг культуры и собрать средства на его развитие, были опубликованы обращения в губернских и столичных газетах. Результатом стала 1000 рублей от городской думы, суммы от губернского земства, больницы, комиссии по устройству домашнего чтения, и 2000 серебром из Москвы. От кого же? От старой нашей доброй знакомой, Варвары Морозовой.

Кажется – ну, нет в городе нужного числа любителей чтения, так зачем же и хлопотать? Но образованным гражданам давно уже было очевидно, что любовь или просто привычка к чтению не возьмется из ниоткуда. Ее надо воспитывать, взращивать и, конечно же, «доставлять всем жителям города, без различия сословий, возможность иметь полезное чтение». В этом свете библиотека становилась важнейшим элементом повышения культурного уровня города и целой губернии.

Поэтому для привлечения читателей (и благотворителей!) библиотеки занимались организацией памятных вечеров писателей, лекций и других мероприятий, выставок и целых музеев, постановкой спектаклей, изданием книг. В Пензе в 1907 году при библиотеке имени Лермонтова открыли, например, Лермонтовское общество.

Активными инициаторами создания библиотек в городе и деятелями Лермонтовского общества были братья Евграфовы, широко известные в то время в городе. Младший, Константин Романович, был врачом – психиатром и невропатологом. Благодаря ему в Пензе появилась психиатрическая больница, где пациенты содержались как люди, а не как герои «Палаты номер шесть» (в описании русской провинции без Чехова – никуда!).

Великий труженик, абсолютный бессребреник, Константин Евграфов был и настоящим просветителем. «Главнейшее бедствие нашей великой родины состоит в бедности просвещением и невежестве народной массы… Наш народ жаждет просвещения; его дети рвутся в школы; на скудные гроши он открывает читальни и библиотеки. Знаний, знаний больше пролейте, больше света и знаний для нашего дорогого Отечества, и мы будем сильны и богаты!»

Старший из братьев, Николай Романович Евграфов, был известным в городе чиновником, гласным городской думы. Его стараниями в Пензе уже в 1895 году появилась и вторая библиотека-читальня, имени В.Г.Белинского, – что немаловажно, бесплатная.

* * *

Конечно, это лишь несколько из множества историй открытия русских библиотек, за каждой из которых стоят умные и энергичные люди, сознающие ценность книги и просвещения в целом.

В конце XIX – начале ХХ века библиотеки в России открывались уже одна за одной, повсюду. Завелись земские библиотеки – губернские, уездные, городские и даже сельские, библиотеки передвижные, библиотеки при народных домах, библиотеки просветительных и благотворительных обществ. Население России наконец распробовало сладость знания.

А что же стало с Тургеневской библиотекой в Москве?

Она благополучно работала на старом месте до шестидесятых годов ХХ века, пока здание не снесли вопреки негодованию москвичей. Фонды ее разлетелись по другим библиотекам. Однако через два десятилетия усилиями сотрудников библиотеку удалось возродить на новом месте – Бобров переулок, дом 6. Там и сегодня нас ждет множество замечательных книг.