Несостоявшиеся сценарии

Судьба сызмальства двигала Ваней Павловым, как тупой круглой шашкой. То туда, то сюда.

Он должен был стать сельским священником, повторив судьбу нескольких своих родственников. Все они, как на подбор – силачи, балагуры, кулачные бойцы. Но в его жизнь вмешались яблоки.

Казалось бы, что судьбоносного в яблоках? Да, в общем, ничего, только если ты не раскладываешь их сушиться на высоком помосте, а потом не летишь с лестницы на каменный пол. После этого события Ваня, как говорится, начал таять на глазах. Стал плохо спать, утратил аппетит, заметно похудел.

Он должен был умереть в раннем детстве, потому что его родители ничего кроме народных средств не признавали.

Но в гостях у Павловых случайно оказался игумен Троицкого монастыря, который сжалился над мальчишкой и забрал его в обитель, где его, фактически, вернули к жизни.

Опекун подарил Ване сборник басен Крылова, и эта книга на протяжении всей жизни лежала на рабочем столе академика. Исследователь был по-своему сентиментален.

Он должен был стать образцовым священником, чистым душой и благородным помыслами. Павлов оканчивает рязанское духовное училище, поступает в рязанскую же духовную семинарию. Но в его жизнь вмешиваются модные книги. Сеченов, «Рефлексы головного мозга». Тургенев, «Отцы и дети». Белинский, Добролюбов, Герцен.

Иван Петрович вспоминал: «У меня и сейчас, как живая, перед глазами стоит сцена, как несколько нас, семинаристов и гимназистов, в грязную холодную осень по часу стоим перед запертой дверью общественной библиотеки, чтобы захватить первыми книжку «Русского слова» со статьей Писарева».

Павлов больше не хочет учиться в семинарии. Он хочет вспарывать лягушек.

Собаки Павлова и стокгольмский синдром

В 1870 году Иван Петрович поступает в Петербургский университет. Он учится на естественном отделении физико-математического факультета, специализируется по физиологии животных и больше не собирается никому позволять изменять свою жизнь. Он взял ее за вожжи, за лягушачьи лапки, за собачьи уши, и теперь будет решать все сам. И за себя и за других, насколько хватит длины рук. А руки у Павлова сильные, натренированные. Он серьезно занимается физической культурой, ведет жизнь аскета.

Сначала лягушки, а затем и собаки. Поначалу опыты шли неудачно. Но ученый не отчаивался. Один из ассистентов Павлова, А.Ф.Самойлов писал: «На первых порах операция не удавалась, было загублено около 30 больших собак, было затрачено без результата много трудов… Мне припоминается, что некоторые профессора родственных физиологии дисциплин утверждали тогда, что эта операция не может и не будет иметь успеха, потому что расположение де кровеносных сосудов желудка противоречит идее операции. Над такими заявлениями Иван Петрович смеялся и хохотал так, как умел хохотать один только он; еще несколько усилий, и операция стала удаваться».

При этом Павлов тщательно следил за тем, чтобы отверстия в собаках не гноились.

Отчасти в силу уже упомянутой сентиментальности, отчасти потому, что гной нарушал чистоту эксперимента.

Кстати, собаки Ивана Петровича любили его. Понятия стокгольмского синдрома еще не существовало, но у знаменитых собак Павлова – продырявленных, с торчащими трубками, неподвижно зафиксированных в специальных станках – он уже был.

Один из современников писал: «Очевидно, они любили своих сторожей и профессоров, использовавших их в эксперименте и обращавшихся с ними неизменно с величайшей ласковостью. Особенно любили они проф. Павлова и выражали большую радость и удовольствие, как только его замечали».

Павлов поражал своих коллег каким-то нечеловеческим, противоестественным рационализмом. Тот же Самойлов вспоминал, как они вместе навещали родственника Ивана Петровича – пожилого, разбитого параличом, путающего подлежащие, но сохранившего способность различать сказуемые. На обратном пути Павлов приговаривал: «Машина, машина и больше ничего. Прибор. Прибор испорчен… Подлежащие испортились, измялись, стерлись, сказуемые остались целы. Где головы у людей, если они могут видеть в этом что-нибудь иное, чем прибор?»

Он не терпел инакомыслия следи своих сотрудников. Его мнение было единственно правильным. А если он когда и позволял какому-нибудь ассистенту высказаться, то только для того, чтобы в ответной речи размазать его безо всякой пощады.

Зубы, кудри, глаза

В 1881 году Павлов женится. Как часто случается с людьми сентиментальными, он видит в своей невесте схожесть душ, созвучность стремлений, стремление к жертвенности, а получает после свадьбы в качестве жены простую обывательницу.

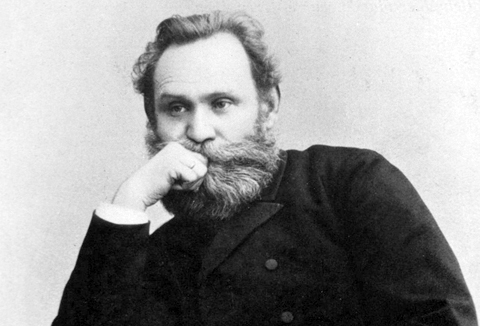

Иван Петрович уверен, что его избранница – ростовская уроженка Серафима Карчевская полюбила его за моральные качества, светлую голову и научный талант. Но Серафима Андреевна, по ее собственным воспоминаниям, в первую очередь видела в Павлове симпатичного мужчину: «Иван Петрович был хорошего роста, хорошо сложен, ловок, подвижен, очень силен, любил говорить и говорил горячо, образно и весело… У него были русые кудри, длинная русая борода, румяное лицо, ясные голубые глаза, красные губы с совершенно детской улыбкой и чудесные зубы… Особенно нравились мне умные глаза и кудри, обрамлявшие большой открытый лоб».

Не удивительно, что сразу начались проблемы материального характера. Серафима Андреевна возмущалась: «Оказалось, что Иван Петрович не только не привез денег на свадьбу, но и не позаботился о деньгах на обратный путь в Петербург».

Жена ни в коей мере не стремилась разделять павловский аскетизм. Ей требовались роскошь и комфорт, и Серафима Андреевна с присущей донским женщинам настойчивостью требовала всего этого от молодого мужа. Ее праведному гневу не было предела – не на что купить столовую и чайную посуду, хорошую мебель, тонкое белье.

Приятели и родственники, разумеется, подтрунивали над молодоженом. Брат Дмитрий как-то пошутил – сказал собаке Павловых (домашней, не подопытной): «Принеси туфлю, которой бьет жена Ивана Петровича». Собака неожиданно для всех ушла в соседнюю комнату и действительно вернулась с туфлей Серафимы Андреевны.

В тот вечер в доме были гости, хохоту и аплодисментам не было конца. Надо ли говорить, что брат Дмитрий так и не был до конца прощен.

Иной раз доходило до того, что ученого банальнейшим образом выгоняли из дома. Он жил у приятелей – до тех пор, пока не добудет хотя бы каких-нибудь денег.

Очевидно, что судьба вновь принялась доказывать ученому, что он не властелин над миром. Но признать, что ошибся в избраннице, Павлов не мог – не тот у него был характер. Пришлось зарабатывать деньги.

Впрочем, Иван Петрович со временем и сам стал ценить радости мещанского довольства. Возня в собственном цветнике на даче в Тюрсамяэ, игра с приятелями в городки, ловля бабочек. Подкрадываясь к бабочке с сачком, великий академик, по обыкновению, тихо приговаривал: «Ну, посиди же, дорогая, не улетай». Иван Петрович очень любил вешать готовые гербарии на стены своей дачи.

Один из гостей так описывал Павловский быт: «Мы провели восхитительный день у Павловых, гуляя и беседуя, сидели в теплый солнечный день на веранде, разговаривая преимущественно на немецком языке. Мы завтракали и обедали по русскому обычаю. На завтрак была подана рыба, икра, печень, жареные пирожки с мясом и капустой, а на десерт торт и кофе. На обед нам подали суп, рыбу, цыплят, морковь со сметаной, картофель, огурцы, а затем была поставлена на стол превосходная малина и, по случаю именин госпожи Павловой, пирог».

А как-то раз он вызывал своего соседа на состязание по сбору грибов. Победил сосед, и Павлову, уже собравшемуся в Петербург, пришлось сдать билеты и остаться. Он уехал лишь два дня спустя, после того, как взял реванш.

Биофизик Александр Леонидович Чижевский вспоминал о посещении павловской лаборатории: «Когда я вошел в дом – я понял, что это царство собак – собачьи запахи и голоса доносились отовсюду… Начался обход всех основных лабораторий. Во всех лабораториях на больших столах стояли деревянные станки, в станках – собаки, по большей части овчарки, но были и других пород. Всюду пахло псиной. Издалека доносился жалкий слабый вой, видимо из операционной, где-то скулил щенок. Иван Петрович оказался любезнейшим и предупредительным хозяином, он, можно сказать, у каждой установки читал мне лекцию…

С особым удовольствием Иван Петрович показывал мне свое детище – «Башню молчания» и всю ее остроумную телемеханику. Двойная дверь (как в банковских сейфах) с тамбуром вела в изолированные от внешних звуков и света помещения для подопытных животных – абсолютно темное и абсолютно тихое помещение. Однако там могли раздаваться различные звуки и вспыхивать различные света, но только по воле экспериментатора. Число же вытекающих из слюнной железы капель регулировалось автоматически».

Часть собак использовалась ради опытов. Часть, как говорил академик, «работала» – производила желудочный сок, который впоследствии шел на продажу в Германию. Норма выработки на собаку – литр в день.

Иван Петрович, будучи все-таки сентиментальным человеком, понимал и даже признавал, что делает вещи, которые трудно оценить положительно в категориях морали обычного человека: «Когда я приступаю к опыту, связанному в конце с гибелью животного, я испытываю тяжелое чувство сожаления, что прерываю ликующую жизнь, что являюсь палачом живого существа. Когда я режу, разрушаю живое животное, я глушу в себе едкий упрек, что грубой, невежественной рукой ломаю невыразимо художественный механизм».

Он нуждался в оправдании и, безусловно, находил его: «Переношу это в интересах истины, для пользы людям».

И даже возмущался пусть и редкими, но все-таки упреками: «Меня, мою вивисекционную деятельность предлагают поставить под чей-то постоянный контроль. Вместе с тем истребление и, конечно, мучение животных только ради удовольствия и удовлетворения множества пустых прихотей остаются без должного внимания».

Картина мира академика была прекрасно сбалансирована.

«Позвольте, но ведь это кора…»

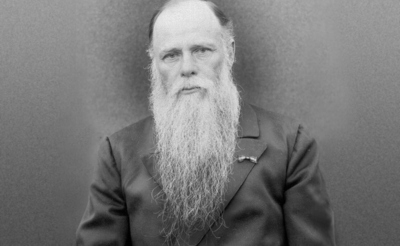

Павлов держал руку у руля почти до самой смерти. Здоровье никогда не подводило, разве что простуды донимали больше, чем хотелось бы. Особенно сильно Иван Петрович простудился в 1935 году. Болезнь перешла в пневмонию. И в какой-то момент физиолог понял, что он больше не владеет ситуацией.

Ладно бы пневмония – из нее можно было бы выкарабкаться. Дела обстояли гораздо серьезнее. Павлов начал путаться в словах, совершать непроизвольные движения. Это был отек коры головного мозга, который академик сам же у себя диагностировал. «Позвольте, но ведь это кора, это кора, это отек коры!» – удивленно произнес ученый перед смертью.

Павлов скончался на 87-м году жизни. Для всех это был шок – казалось, что Иван Петрович вечен.

Объяснить роль Павлова в науке неспециалисту невозможно. Все мы знаем, что он разделил рефлексы на условные и безусловные, но очень плохо представляем себе, что за этим стоит. Если коротко и очень схематично, то академик Павлов, во-первых, сумел разобраться в том, что человек делает осознанно, что бессознательно, но благодаря своему жизненному опыту (условные рефлексы), а что бессознательно и от рождения (безусловные рефлексы). В результате появилась целая наука – физиология высшей нервной деятельности.

Во-вторых, Иван Петрович сумел полностью проследить и скрупулезно описать процесс пищеварения от начала и до самого конца. Ранее человечество лишь приблизительно представляло его.

Герберт Уэллс писал: «Павлов – это звезда, которая освещает мир, проливает свет на ее неизведанные пути».

А в 1959 году в Москве, на Американской выставке была представлена электронная машина, отвечающая на вопросы посетителей (этакий предвестник компьютера, снабженного базой данных).

На вопрос о том, кто из советских ученых наиболее популярен в США, машина ответила: «Иван Павлов».

Заслуги Павлова, оцененные по достоинству еще при жизни, после его смерти начали превозносить вообще безудержно. В честь него названы астероид, кратер на обратной стороне Луны, село, журнал, около четырех десятков улиц, несколько институтов, площади, станции метро.

В честь Павлова поставлены шестнадцать памятников, однако же один из них сомнительного свойства. Он установлен в Светлогорске (Калининградская область), рядом с гостиницей «Старый доктор». Местная легенда утверждает, что изначально это был памятник Роберту Коху, а в 1945 году, когда в Восточную Пруссию вошли советские войска, новые хозяева балтийского городка просто сменили табличку, не трогая при этом саму статую. Документально это не подтверждено, однако же и документов, сообщающих об установки памятника Павлову, не существует. Зато в довоенных – немецких – путеводителях по городу присутствует памятник Коху (увы, без фотографий), и куда он подевался, тоже совершенно непонятно.

Будто бы судьба решила вновь посмеяться над великим академиком, который полагал, что все находится в его руках.